Вымирание волка в Британии широко отмечалось как достижение в создании более цивилизованного мира. Библиотека наследия биоразнообразия

Отправьтесь вместе со мной на несколько сотен лет назад, до промышленной революции, и увидите, что дикая природа Британии и Ирландии в то время действительно выглядела совсем по-другому. Возьмем косаток: в то время как в единственной постоянной (и не размножающейся) популяции Британии осталось менее десяти особей, около 250 лет назад английский священнослужитель и натуралист Джон Уоллис дал этот необычный отчет о массовом выбрасывании косаток на северное побережье Нортумберленда. :

- “Шестьдесят три из них сошли на берег в Шорстоне 29 июля 1734 года, около полудня — 60 из них были от 14 до 19 футов в длину, а остальные три — около восьми футов. Все они были живы, когда вышли на берег и произвели отвратительный шум, но вскоре были убиты сельскими жителями, которые увезли их одну за другой на телегах запряженных шестью волами и двумя лошадьми и заработали на их жире около десяти фунтов. Такой же шум в море слышали прошлой ночью пастухи в полях, когда, как предполагается, они почувствовали бедствие [касаток] на мелководье.

Если эта запись достоверна, то за один день в 1734 году на этом пляже к югу от островов Фарн было выброшено на берег больше косаток, чем, вероятно, когда-либо было в британских и ирландских водах сегодня. В своей естественной истории Нортумберленда Уоллис описывает косатку как «великого врага кита», ведущую ожесточенные сражения с обыкновенными акулами-молотами, которые используют свои длинные хвосты в качестве оружия.

Иллюстрация 1843 года, изображающая граммуса, так тогда называли касатку. Роберт Гамильтон через Wikimedia

Другие внимательные натуралисты того периода наблюдали за косатками у берегов Корнуолла, Норфолка и Саффолка.

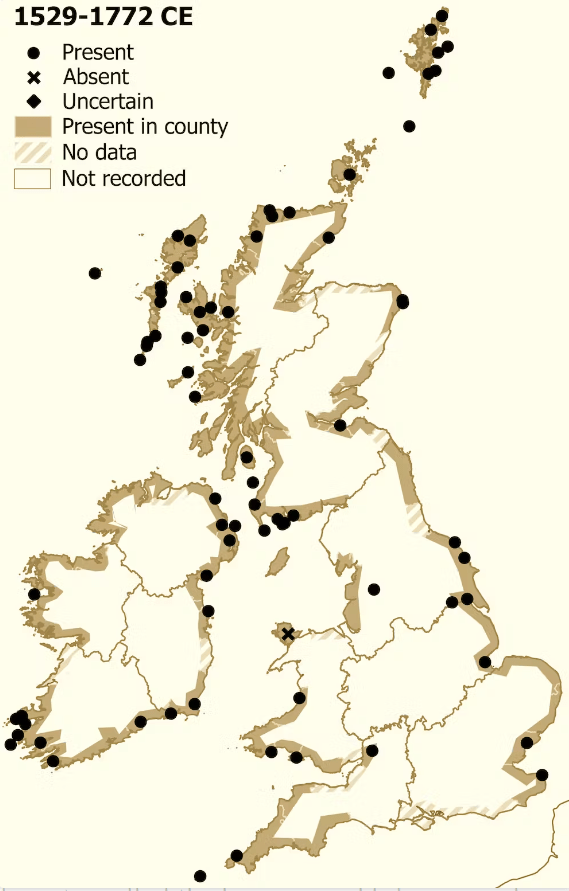

Последние пять лет я изучил более 10 000 записей о дикой природе, сделанных в период с 1529 по 1772 год натуралистами, путешественниками, историками и антикварами по всей Великобритании и Ирландии, чтобы заново оценить распространенность и привычки более 150 видов для моей новой книги ” Атлас раннего периода современной дикой природы”.

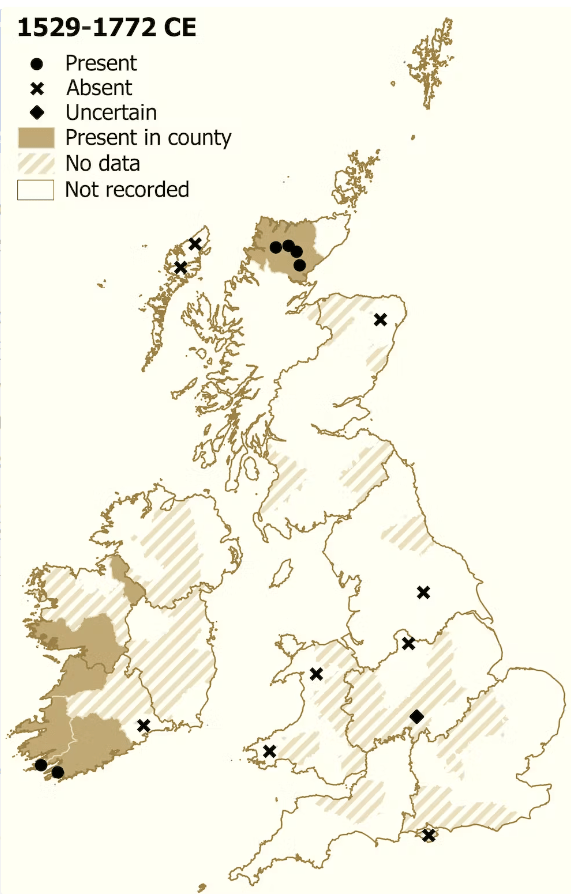

В ранний современный период волки, бобры и, возможно, рыси все еще выживали в некоторых районах Шотландии и Ирландии. К этому моменту волки, в частности, стали переосмысливаться как монстры, мерещащиеся каждым углом в воображении таких писателей, как Роберт Гордон из Гордонстоуна:

Насилие и численность самых хищных волков… бродящих по лесным и бездорожным участкам, причиняющих большой вред зверям, а иногда и людям, таковы, что, изгнанные почти со всего остального острова, они обустроили свои логовища и жилища здесь [ в Стратнавере]. Наверняка так много, как здесь их нет нигде.

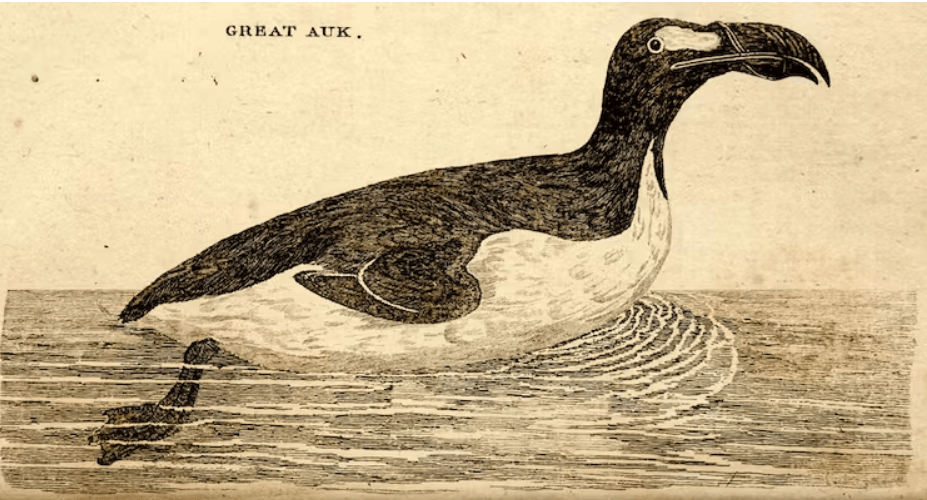

В Шотландии, – на Внешних Гебридских островах, можно было найти ныне вымершую бескрылую гагарку, внешне немного похожую на пингвина. Уязвимость бескрылой гагарки была подчеркнута писателем Мартином Мартином при составлении карты Сент-Килды в 1697 году:

- Самая крупная из всех здешних птиц… выглядит величественно, все тело выпрямлено, крылья короткие. Она вообще не летает и откладывает яйца на голой скале, причем только один раз в год. В случае гибели яиц , повторная кладка возможна только через год.

Иллюстрация бескрылой гагарки, нарисованная на Сент-Килде (1776 г.). Томас Пеннант через Wikimedia Commons, CC BY

В то время как орланы-белохвосты, дрофы и журавли на раннем этапе промышленной революции были гораздо более распространены, чем сегодня, некоторые другие ныне вездесущие виды были редки или вообще отсутствовали. Кролики были в основном прибрежным видом, за исключением низменной Англии, а косули в дикой природе встречались только на севере Шотландии и Эрири (Сноудония) на северо-западе Уэльса. Серых белок не вообще было, а бурых крыс завезли только в самом конце периода.

С другой стороны, по-прежнему были широко распространены рыжие белки и корабельные крысы. В Англии и Уэльсе водились лесные куницы и «шотландские» дикие кошки. Рыбаки ловили налима и осетра как в реках, так и в море, где они в изобилии вылавливали тунца и меч-рыбу, а также такие редко встречающиеся сейчас виды, как ангел-акула, палтус и обыкновенный скат. Ныне находящиеся под угрозой исчезновения моллюски, такие как пресноводная жемчужница и устрица, также были гораздо более распространены.

Несмотря на изобилие и разнообразие дикой природы того времени, авторы моих источников не были похожи на современных защитников природы. Во многих отношениях у них было больше общего с современными охотниками и рыболовами. Они часто ловили рыбу, охотились, ценили дикую природу как ресурс для отдыха и не изучали её с целью сохранения для потомков.

Первые британские натуралисты

С начала 16 века до конца 18 века господствовало убеждение, что Бог снабдил Британию и Ирландию дикой природой для удовлетворения человеческих потребностей. Животных ценили как еду, лекарство и за «услуги», которые они могли оказывать, включая борьбу с вредителями и стрижку газонов.

Ученые сегодня иногда называют нашу нынешнюю эру антропоценом — периодом в истории Земли, когда люди доминировали над природными системами планеты. В то время как вопрос о том, когда именно начался этот период, действительно касается геологов и климатологов, натуралисты, писавшие 250-500 лет назад, уже демонстрируют свидетельства «антропоценового мышления».

Большинство прочитанных мной источников демонстрируют недвусмысленную веру в законное господство человека над природой. Этих авторов можно назвать «натуралистами», поскольку они писали естественные истории, но их интерес к живой природе был очень утилитарным. Многие описывают усовершенствование своих методов для получения более высоких урожаев в сельском хозяйстве и рыболовстве, в то время как другие были очарованы возможностями, открываемыми открытием новых природных ресурсов.

Натуралисты, путешествующие за пределы Европы в этот период, обычно использовали маршруты работорговли и соответствующие суда для плавания, собирали деньги для своих коллекций за счет торговли людьми и частично описывали чужие земли в надежде, что их можно будет использовать для получения прибыли в качестве колоний и плантаций.

В отчетах этих натуралистов одержимость поисками золота, отраженная в более ранних дневниках Христофора Колумба, переросла в общую манию каталогизации природных ресурсов Земли.

На таких хищников, как волки, которые мешали человеческому счастью, охотились безжалостно. Такие авторы, как Роберт Сиббалд, в своей «Естественной истории Шотландии» (1684 г.) показывают, что они знают и очень довольны тем, что несколько видов волков вымерли:

- Должна быть божественная доброта, направленная на нашу родину, потому что большинство наших животных приносят пользу для человеческой жизни. В отличии от других регионов у нас уже нет диких и свирепых животных. Когда-то волки были обычным явлением, а шотландцы говорят и о медведях. Однако время пресекло их роды и они исчезли на островах.

Записи о волках в Великобритании и Ирландии между 1529 и 1772 годами. Представлено автором

Волк был бесполезен для еды и медицины и не приносил иной пользы людям, поэтому его исчезновение можно было праздновать как достижение на пути к созданию более цивилизованного мира. Около 30 источников по естественной истории, написанных между 16 и 18 веками, отмечают отсутствие волка в Англии, Уэльсе и большей части Шотландии. Из них текст 17-го века Сиббальда, врача из Эдинбурга, примечателен использованием сети корреспондентов в Шотландии и за ее пределами. Он предложил ответить на следующую анкету:

I. Какова природа округа или места? И каковы его главные продукты?

II. Какие растения, животные, металлы, вещества, выбрасываемые морем, характерны для этого места и как они упорядочены?

III. Какие деревья, леса, парки? Какие родники, реки, озера? С их различными свойствами, Лекарственные ли? Быстрое или медленное течение у потоков, как пополняется рыба.

Сиббальд был одним из немногих авторов, использовавших так называемый бэконовский метод исследования естественной истории, вдохновленный «отцом эмпиризма» Фрэнсисом Бэконом. Бэкон использовал конкретные исследовательские вопросы, чтобы сфокусировать свои наблюдения и эксперименты, и Роберт Бойль в дальнейшем развил этот метод в обзор естественной истории, который можно было раздать путешественникам. Сиббальд распространил свою анкету среди образованных людей по всей Шотландии, а затем собрал данные таким образом, который я и другие сравнили с современной гражданской наукой, основанной на краудсорсинге.

Подобно естественной истории Сиббальда, работы Ричарда Покока, епископа Оссори на юге Ирландии в середине 18 века, были написаны людьми, которых он встретил во время своих путешествий. Он пишет в стиле, богатом подробными описаниями и местными достопримечательностями, так что читатели могут представить, будто путешествуют с ним и останавливаются, чтобы изучить пейзажи, здания и руины по пути.

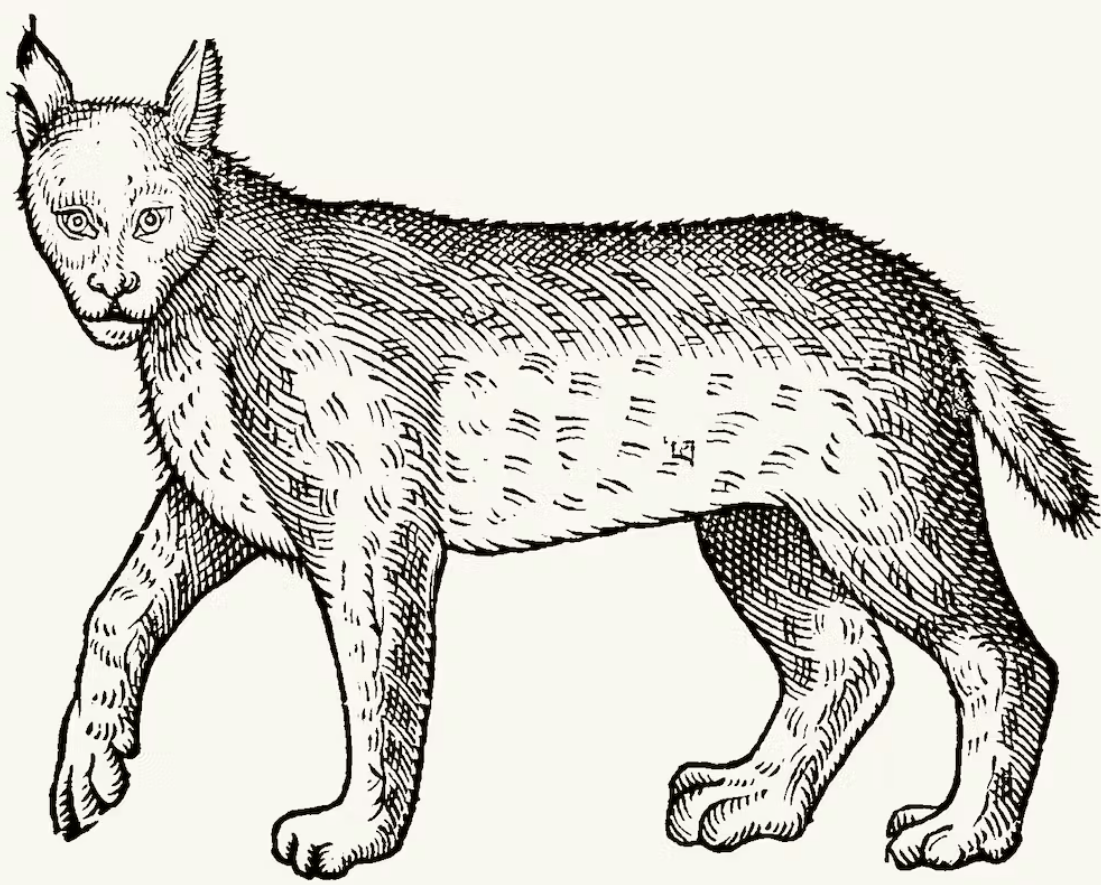

Иллюстрация рыси около 1550 года. Библиотека наследия биоразнообразия.

В «Путешествии по Шотландии» Покока 1760 года он описывает, как ему рассказали о диком виде кошек, который, как ни странно, оказался рысью, все еще живущих в старом графстве Киркадбрайтшир на юго-западе Шотландии. Большая часть описания Покока этой кошки связана с ее преследованием, по-видимому, включая дополнительную плату, которую охотник на лис взимает за убийство рысей:

- У них также есть дикие кошки, в три раза больше обычной кошки. Они желто-красного цвета, грудь и бока белые. Они уносят т птиц и ягнят иногда по два сразу… Говорят, что эти кошки нападают на человека, если он попытается забрать их детенышей. Однако, мужчины часто стреляют в них и забирают детенышей. Страна платит около 20 фунтов стерлингов в год человеку, который обязан прийти и уничтожить лис, когда ему пришлют сообщение об их нападениях.

Поразительно то, что в отличие от более ранних описаний шотландской рыси, в этом отрывке нет восхваления меха животного. Информаторы Покока, кажется, просто думали о животном как о раздражителе, от которого желательно поскорее избавиться, что то вскоре после этого и произошло. Основываясь на описании Покока, я думаю, что смерть рыси праздновалась бы местными жителями не меньше, чем вымирание волка.

Ранние опасения по поводу сокращения видов

Окружающая среда раннего Нового времени вряд ли была нетронутой дикой природой. Почти каждую часть Британии и Ирландии регулярно посещали и в той или иной степени эксплуатировали люди. В этот период также был свой климатический кризис. «Малый ледниковый период» был периодом очень холодной погоды, поразившей регион Северной Атлантики, в частности, между 1550 и 1700 годами. Вегетационный период обычно был на три недели короче чем сейчас, в некоторые десятилетия наблюдался сильный голод, и есть сведения о глыбах морского льда у берегов южной Англии.

Это изменение почти наверняка не было вызвано людьми и не было столь серьезным явлением, каким может стать современное глобальное потепление в следующем столетии, но, тем не менее, оно оказало заметное влияние на дикую природу стран.

Картина “Замерзшая Темза” (1677 г.), написанная во время малого ледникового периода. Авраам Хондиус через Wikimedia Commons

Одним из важных свидетелей его последствий был Хью Ли, министр из Брессея на Шетландских островах и корреспондент Scotia Illustrata Сиббальда в конце XVII века. Священнослужители в этот период часто участвовали в научных исследованиях, потому что они были грамотны, имели университетские степени и имели время заниматься такими интересами, как писать о дикой природе.

Ли, написавший особенно подробный отчет о Брессее, пятом по величине острове Шетландских островов, вероятно, был бы шокирован, услышав, как мы хвалим 17 век как время большого биоразнообразия в Британии. Его письмо показывает, насколько он был обеспокоен, в частности, сокращением запасов рыбы в водах вокруг своего дома:

- В давние времена море вокруг этого побережья было богато всеми видами рыб, такими как скумбрия, сельдь, лингам, треска, пикша, путассу, ножен, которые в хорошую погоду подходили так близко к берегу, что мужчины и дети со скал с удочками могли ловить их в изобилии.

- Но все виды рыбной ловли здесь сильно пришли в упадок, несмотря на то, что теперь рыбаки прилагают больше усилий, чем когда-либо прежде. На маленьких норвежских яликах по два-три человека в каждом они отправляются за рыбой далеко в море и часто терпят неудачу.

Ли пишет в разгар малого ледникового периода, что, я думаю, объясняет его описание «сильно разложившихся» рыбных запасов. В частности, треске для размножения нужна температура 3–7 °C, и мы знаем, что промысел трески также не удался у берегов Исландии, Норвегии и Фарерских островов между 1680-ми и 1700-ми годами.

Записи о треске в Великобритании и Ирландии между 1529 и 1772 годами. Предоставлено автором

Исчезновение чувствительных к холоду видов, вероятно, оказало бы сложное влияние на более устойчивые к холоду виды – многие морские рыбы имеют точное предпочтение изотермы, поэтому в ответ на изменение температуры воды, они переместились бы в более глубокие или мелкие воды, либо мигрировали на север или на юг, Конечным результатом, по-видимому, стало значительное сокращение промысла вокруг Шетландских островов в течение некоторого времени, хотя Ли так и не узнал объяснения изменений, которые он наблюдал.

Однако другие авторы предлагали ряд объяснений изменений в рыбных запасах. Например, Гектор Боэс, историк XVI века со склонностью к драматизму, описывает потерю промысла сельди возле Инвернесса как результат «божественного гнева» на город.

Позже наблюдатели придумали более научные объяснения. В 18 веке дублинские авторы Уолтер Харрис, историк на пенсии, и Чарльз Смит, плодовитый автор естествознания, пишут о пяти возможных объяснениях потери промысла сельди в графстве Даун. К ним относятся сжигание слишком большого количества водорослей или загрязнение океана «рыбным мусором» и другими «неприятными вещами»; морские млекопитающие, такие как тюлени или киты, поедают всю сельдь; и рыболовные суда, мешающие рыбе сразу после нереста или ловящие молодь до того, как они будут готовы к поимке.

Некоторые из этих объяснений кажутся поразительно современными, как и некоторые меры по смягчению последствий, которые эти два автора предлагают в ответ, включая введение минимального размера ячеи в один дюйм и отказ от ловли только что нерестившейся рыбы. Обе меры не кажутся неуместными и в современном плане управления рыболовством:

- Сети с узкими ячейками являются важной причиной для уничтожения не только прибыльной сельди (что допустимо), но и молодых мальков, которые не представляют большой ценности. К этому можно добавить обычную практику вылавливать мальков через сита и использовать их в пищу, в то время как сотни их едва ли равны по ценности одной взрослой сельди. Эти практики должны быть запрещены, а сети, в которые вытягивается рыба, должны иметь квадратную ячейку в один дюйм, чтобы, при ловле крупной рыбы, мальки могли ускользнуть.

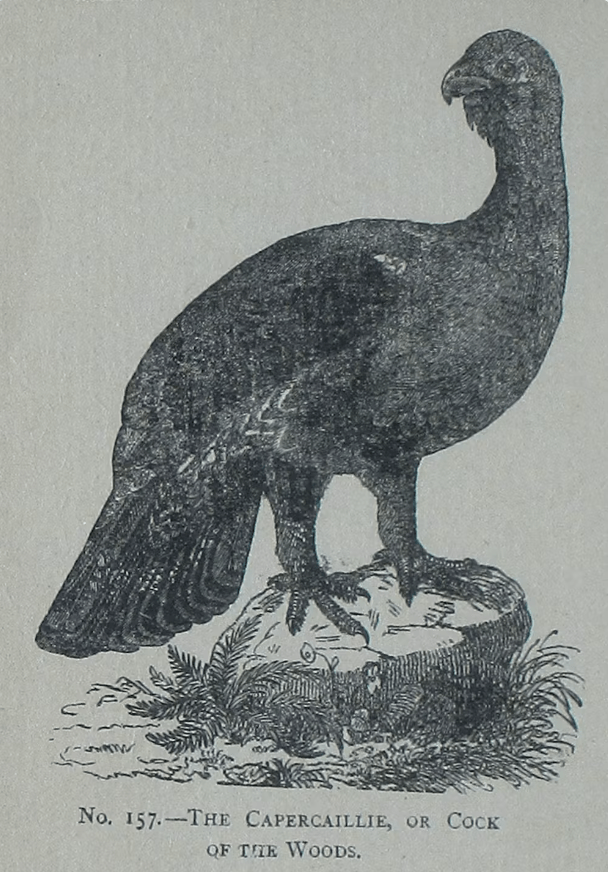

Глухарь – еще один пример вида, упадок которого был правильно отмечен ранними современными авторами. Сегодня эта крупная, похожая на индейку птица, известная тщательно продуманными ритуалами ухаживания самцов, редко встречается на севере Шотландии, но 250–500 лет назад она была зарегистрирована на западе Ирландии, а также в северной части центрального пояса Шотландии.

В начале своей истории Шотландии 16-го века Джон Лесли, в то время епископ Росса, который сделал свою карьеру в качестве старшего советника королевы Шотландии Марии, описывает глухаря как восхитительную птицу с «нежным вкусом» , которую можно было найти в Россшире и Лочабере – но только среди лесов местной сосны обыкновенной.

Чарльз Смит, плодовитый автор из Дублина, который теоретизировал об упадке сельди на побережье графства Даун, также обратил внимание на глухаря в графстве Корк на юге Ирландии. но отметил:

- Эта птица не встречается в Англии и теперь редко встречается в Ирландии, так как наши леса были уничтожены. Мясо высоко ценится.

Несмотря на то, что глухарь в Шотландии взят под защиту закона с 1621 года, а в Ирландии 90 лет спустя, он вымер в обеих странах в 18 веке, из-за комбинированного давления вырубки лесов и охоты. Спустя столетие он был успешно повторно завезен в Шотландию, и современная популяция произошла от этих повторно завезенных животных.

Глухари были успешно повторно интродуцированы в Шотландии. Shutterstock/Марк Медкалф

Волнение за «книгу природы»

В настоящее время популярность наблюдения за птицами как массовое хобби в Великобритании и Ирландии означает, что это самые зарегистрированные виды животных . 250-500 лет к самым наблюдаемым видам животных в основном относились рыбы: от обычных пресноводных видов, таких как лосось, угорь, форель и щука, до морской сельди, трески и устрицы.

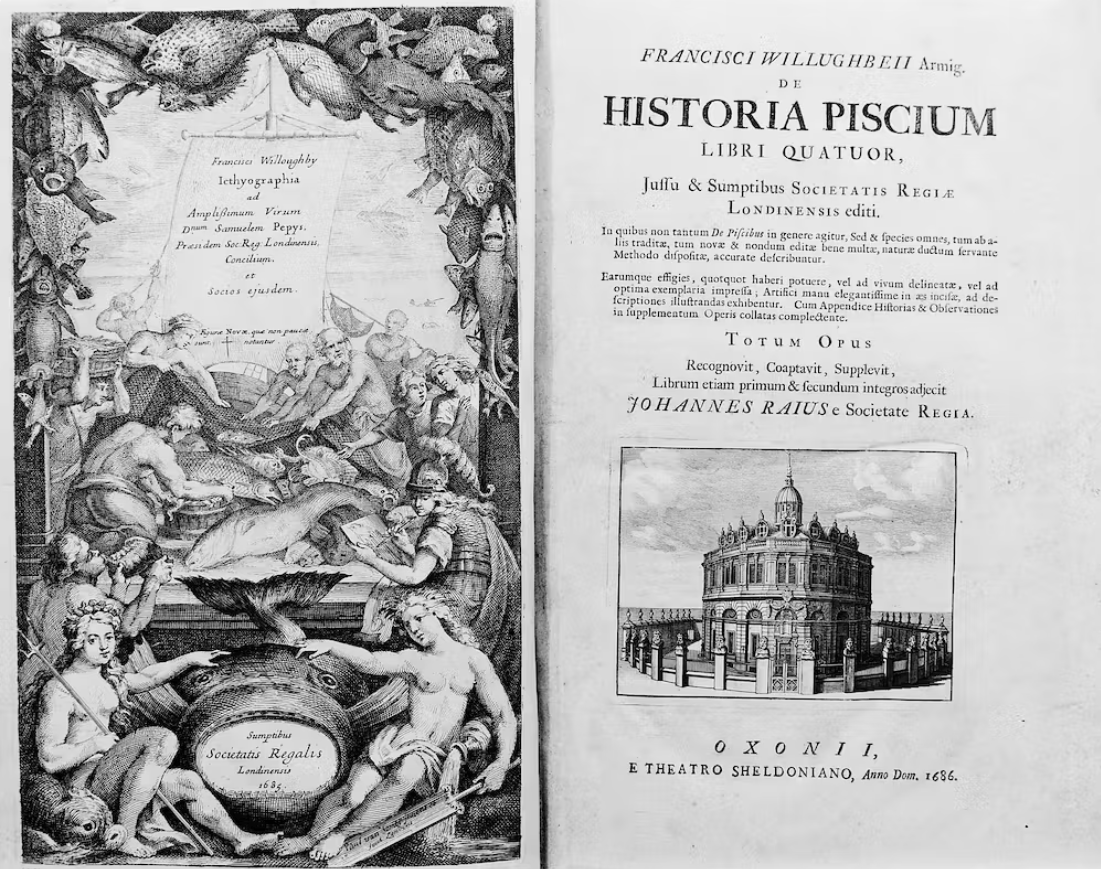

Уиллаби и Рэя «De Historia Piscium». Изображения приветствия через Wikimedia Commons, CC BY-NC-SA

Некоторые из величайших ученых того времени были увлечены рыбой и рыболовством. Фрэнсис Уиллоби и Джон Рэй посвятили большую часть своей жизни изучению природы, и их «De Historia Piscium» (1686 г.) включает более 170 иллюстраций, нарисованных Уиллоби и, возможно, другими, рыб, которые они описывают с педантичной точностью. С коммерческой точки зрения книга потерпела неудачу, но копии, которые сохранились до наших дней, являются данью растущему интересу к ихтиологии (изучению рыб) в 17 веке.

Канонические иллюстрированные справочники Уиллауби и Рэя — также по птицам, четвероногим и змеям — позже произвели впечатление на шведского ботаника и зоолога Карла Линнея своей продвинутой таксономией и точным физическим описанием.

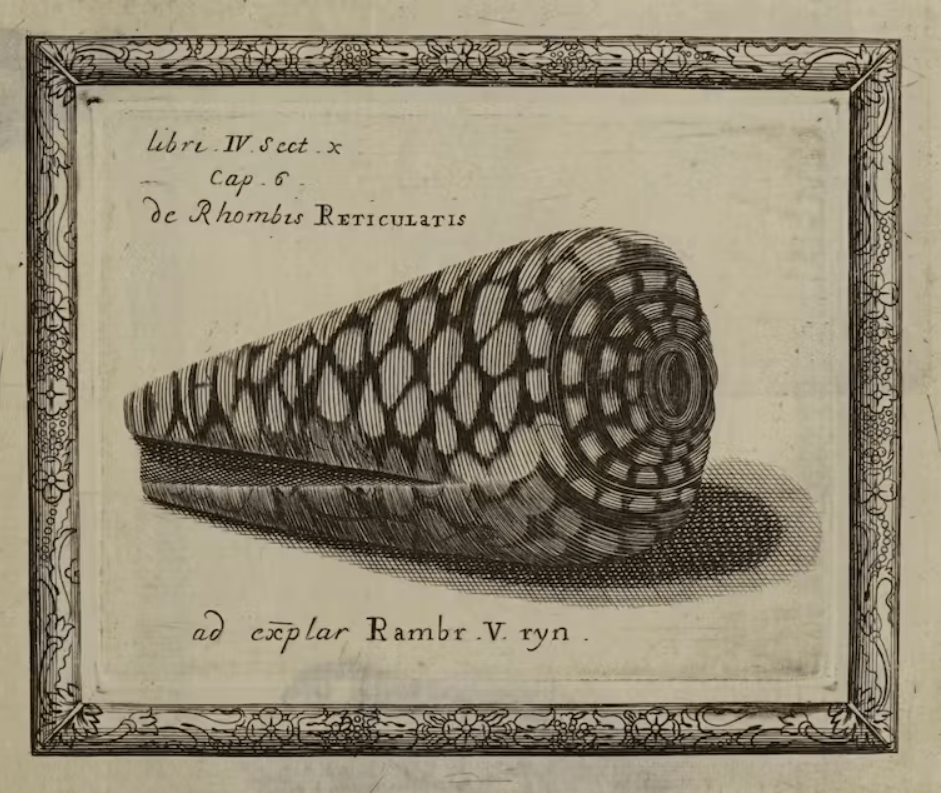

Другие книги были еще более амбициозными. Второй из самых известных естествоиспытателей того периода, Мартин Листер, включил более 1000 иллюстраций в свою Historiae Conchyliorum — по сути, тома научных иллюстраций моллюсков, представленных в таксономическом порядке. Стоимость найма иллюстратора для этого была бы непомерно высокой, поэтому Листер сделал это семейным проектом, а его две дочери-подростки, Сюзанна и Анна, создавали иллюстрации в течение нескольких лет. Листер внимательно следил за их работой, иногда требуя исправления, если их наброски были недостаточно точными.

Conus marmoreus (мраморный конус) из Historiae Conchyliorum Мартина Листера, c.1685-1692. Иллюстрация Анны Листер, Wikimedia Commons

Натуралисты в этот период раннего Нового времени гордились тем, что не просто повторяли наблюдения более ранних писателей, но консультировались с местными информаторами и изучали «книгу природы» самостоятельно. Временами волнение авторов по поводу их полевых наблюдений, кажется, выпрыгивает за пределы страницы.

В 1713 году Фрэнсис Невилл, представитель дворянства Ольстера, написал письмо, опубликованное в Philosophical Transactions (Философских трудах) Лондонского королевского общества. Невилл описывает Лох-Ней — самое большое озеро на острове Ирландия — с растущим энтузиазмом по поводу его деревьев («некоторые из них пролежали там несколько сотен лет»), целебных свойств его воды («Я считаю, что это из самых приятных мест для купания, которые я когда-либо видел»), и его рыбы:

- Озеро не может похвастать большим числом разных видов рыб, но те, которые есть, очень хороши. Это лосось, форель, щука, лещ, плотва, угорь и Pollan, который особенно обилен.

Помимо намека на растущее признание природы «ради самой себя», а не только ее полезности для человека, подобные записи предполагают необходимость внесения некоторых изменений в общепринятые нарративы об экспансии видов в Великобритании и Ирландии.

Например, щука обычно считается инвазивным видом в Ирландии, натурализовавшимся сравнительно недавно. Тем не менее, энтузиасты-натуралисты Ирландии раннего Нового времени прекрасно знают этот вид и часто его описывают. Только только в 17 веке на острове есть 15 упоминаний о нем. Это говорит о том, что он был завезен или, возможно, даже колонизирован гораздо раньше, чем предполагалось ранее.

Примечателен и обильный «поллан» /пыльца/, который описывает Невилл. Сначала я подумал, что его упоминание относится к странной рыбе, ныне известной как ирландский пыльца, который является реликтом ледникового периода, чаще всего встречающимся в Сибири, на Аляске и в Канаде. В Западной Европе он обитает исключительно в пяти озерах в Ирландии.

Однако Невилл продолжает описывать свой поллан, рыбу мигрирующую в море, что делает эту идентификацию очень маловероятной. Более внимательное прочтение этого и других отрывков предполагает, что название поллан в то время на самом деле относилось к морской селди. Для такого важного вида жизненно важна правильная идентификация исторических записей.

Волнение по поводу местных существ было не только прерогативой ученых-энтузиастов, таких как Невилл. Писатели-путешественники также часто включали отрывки из произведений о природе. В этом аспекте никто не известен больше, чем Даниэль Дефо, автор «Робинзона Крузо», опубликовавший «Путешествие по всему острову Великобритания» между 1724 и 1726 годами.

Из «Путешествия по острову Великобритания» Даниэля Дефо (1778 г.) Wikimedia Commons

Почти 300 лет спустя он остается источником восхищения историков, изучающих этот период, и описания Дефо, безусловно, более захватывающие (и лаконичные), чем последующие отчеты Покока. Например, пересекая северо-западное нагорье Шотландии, Дефо останавливается, чтобы с удивлением воскликнуть о дикой природе, в том числе о птице, которую он принял за последнего из великих орлов Британии:

- В горах очень много оленей, ланей, косуль и т. д. Здесь также много орлов, которые размножаются в лесах и охотятся на молодых оленят. Некоторые из этих орлов бывают очень большими. Таких больше не увидишь в этих частях света. Здесь также находятся лучшие ястребы всех видов для охоты, которые есть в королевстве и которыми широко пользуются шотландские дворяне и дворяне, ибо не только эта часть Шотландии, но и вся остальная страна изобилует дикими животными.

В Великобритании и Ирландии, морские орланы в то время регистрировались гораздо более широко, чем сегодня, в том числе вокруг Восточной Англии и Корнуолла, на возвышенностях Эрири и на всей внутренней полосе от Пиблза на юге Шотландии до Англии до Дербишира.

Орлан-белохвост в полете на острове Скай, Шотландия. Shutterstock/MarkCaunt

Но ко времени Дефо их численность быстро сокращалась, и к концу 18 века орланы практически вымерли в Англии и Уэльсе. Он и другие авторы написали задумчивые отчеты об исчезновении орлана, но люди были бессильны предотвратить исчезновения этого могучего вида, также как и глухаря до него. Однако в последние несколько десятилетий орлан был объектом нескольких проектов по реинтродукции и, если повезет, он еще может восстановить большую часть своего прежнего ареала.

Первые признаки экологического протеста

Дефо был далеко не единственным литературным писателем, интересующимся окружающей средой в то время. Джон Тейлор, также известный как Поэт воды, публиковал занимательные поэтические отчеты о своих путешествиях по рекам Англии, наиболее известным из которых является его путешествие к устью Темзы на лодке, сделанной из коричневой бумаги. Пьесы, написанные в Лондоне, часто затрагивают экологические проблемы, включая нехватку продовольствия, воды и древесины; а также воздушное, водное и шумовое загрязнение; растущий уровень населения; и упадок охотничьих животных.

Среди всех изученных мною рассказов, хотя натуралисты редко ставят под сомнение право человека на господство над природой, самые радикальные, экологически устойчивые философии исходят от поэтов того времени. Они часто писали стихи деревьям и животным, а иногда даже приписывали природе собственный голос.

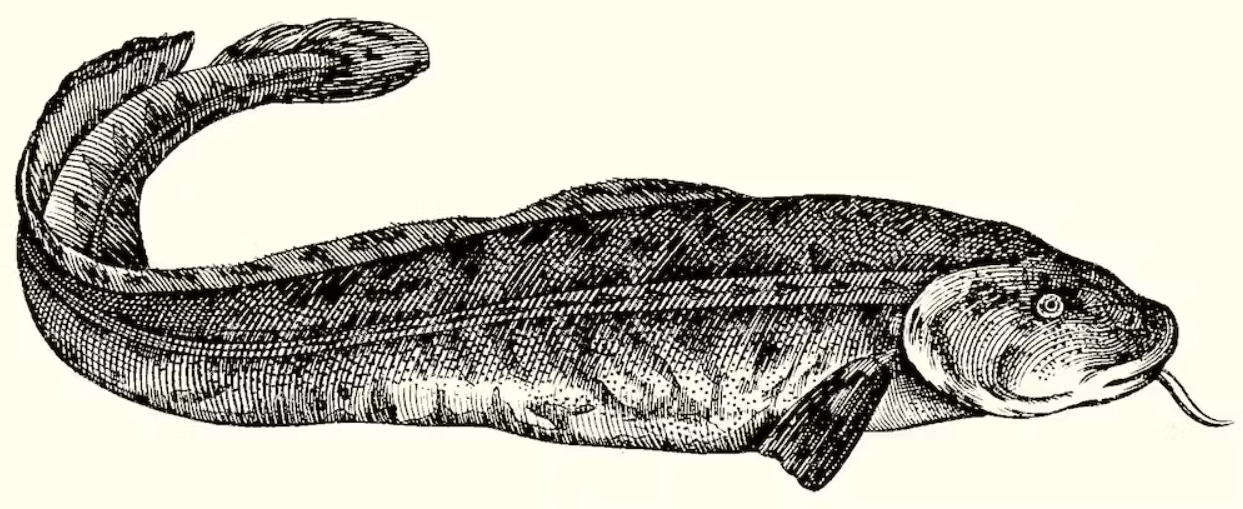

Перспектива налима описана а в стихотворении «Жалоба Поута». Иллюстрация из De Historia Piscium (1686 г.) Фрэнсиса Уиллоби и Джона Рэя через Библиотеку наследия биоразнообразия.

Жалоба Поута — это баллада протеста, написанная, вероятно, в 1619 году и оплакивающая осушение болот в Кембриджшире. Приписываемая в одной рукописи «Пени» из Висбека, она написан с позиции зрения налима, пресноводного вида рыб , обычно встречавшегося в то время в болотах. (Эта рыба в настоящее время вымерла в национальном масштабе, но вскоре может быть вновь завезена.)

Баллада призывает «водных братьев» — вероятно, подразумевая под ними местных жителей, а также рыб и других животных — к борьбе против схемы дренажа, с помощью которой стремились отвоевать земли для создания новых пастбищ.

Согласно исследованию Тодда Борлика и Клэр Иган, предметом жалобы здесь был план проложить канал через участок общей земли к югу от Хадденхэма. Эта схема лишит местных жителей возможности ловить рыбу, а также перевозить свою продукцию и топливо по воде. Протесты против этой схемы, по-видимому, завершились демонстрацией около 2000 человек, которые всю ночь жгли костры, били в барабаны и стреляли из ружей во время заседания Комиссии по канализации в 1619 году.

В стихотворении союз «водных братьев», кажется, признает взаимозависимость людей и дикой природы друг от друга и от окружающей среды болот. Сравнимым примером (мне было бы интересно услышать о других из этого периода) является валлийская поэма Coed Marchan (Marchan Wood), написанная около 1580 года Робином Клидро, бродячим поэтом из Долины Clwyd в Денбишире, известным своими юмористическими рифмами.

Стихотворение Клидро рассказывает историю группы рыжих белок, которые отправляются в Лондон, чтобы подать петицию против вырубки леса Марчан на древесный уголь. Как и в случае с «Жалобой Поута», использование белки в качестве рассказчика — это тщеславие, а стихотворение на самом деле представляет собой протест против вырубки лесов во имя человеческих интересов. Но снова автор переосмысливает мир с точки зрения животных:

- Ненавистный и суровый закон, смертелен для маленьких белок. Они проходят весь путь до Лондона ведомые своей матроной. В своей протестном выступлении она говорит:: «Все леса Рутина опустошены; Однажды темной ночью у меня украли мой дом и сарай, а также мой запас орехов. Все белки взывают к деревьям; они боятся собак.

Оба стихотворения предполагают наличие сочувствия к дикой природе, на которую влияет деятельность человека. Действительно, по мере приближения эры великой индустриализации появляются некоторые увлекательные рассказы о новых отношениях между людьми и дикой природой. Например, в своей « Естественной истории Стаффордшира» (1686 г.) Роберт Плот описывает, то что ему рассказывали:

- Наблюдения за чешуйчатыми, а также гладкими рыбами… например, их размножением и проживанием в угольных шахтах позволяют выявить нечто необычное. Есть бесспорный пример того, что в затонувшем Угольном карьере в Веднсбери, в который для эксперимента были помещены щука, карп, линь, окунь и другие рыбы они не только жили, но росли, процветали, размножились в большом количестве и были приятны на вкус.

Конечно, натуралисты, писатели-путешественники и поэты 16-18 веков помогли запечатлеть богатство дикой природы по всей Британии и Ирландии, которое сейчас трудно себе представить, даже несмотря на то, что многие также с нетерпением ждали ее уничтожения в поисках более стабильной и менее голодной жизни для растущего населения.

Наш современный кризис биоразнообразия можно рассматривать как кульминацию этих ранних процессов, ускорившихся с приходом промышленной революции и появлением сельского хозяйства в промышленных масштабах. В проблесках беспокойства и волнения за мир природы в свидетельства раннего Нового времени проглядывают явные признаки движения за охрану природы, которое возникло параллельно.