Библиотека фотографий Дэвида Типлинга / Alamy Stock Photo

Страны делают ставку на леса и почвы, чтобы избавиться от оставшихся «трудно декарбонизируемых» выбросов для достижения своих климатических целей. Считается, что увеличение площади и запаса лесов и улучшение почв полезно для природы и для адаптации к изменению климата , но эта стратегия может оказаться рискованной для глобальной цели нулевых чистых выбросов парниковых газов.

Чтобы не отставать от целевых показателей глобальной температуры, необходимо существенное сокращение выбросов в мировой экономике. Однако достижение чистого нуля также потребует удаления CO₂ из атмосферы и его хранения — процесса, известного как декарбонизация, обезуглероживание или депонирование углерода.

В последнем отчете Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (IPCC) утверждается, что удаление углерода будет «неизбежным» для уравновешивания продолжающихся выбросов из «трудно декарбонизируемых» секторов, таких как авиация и сельское хозяйство. В нашей новой статье мы рассмотрели, как правительства планируют добиваться удаления углерода в своих национальных климатических стратегиях.

Мы изучили все национальные климатические стратегии, опубликованные на английском языке до 2022 года, в общей сложности почти 4000 страниц для 41 стратегии. Мы обнаружили, что большинство из них не оценили, какую часть их выбросов будет трудно обезуглерожить в 2050 году.

Из 20 принятых стратегий большинство полагаются в первую очередь (а в некоторых случаях исключительно) на леса, почвы или другие естественные поглотители для компенсации выделяемого углерода. Фактически, леса и почвы являются наиболее часто упоминаемыми методами удаления, присутствующими почти во всех стратегиях.

Леса, почвы или другие естественные поглотители — не единственные доступные варианты удаления углерода. Инженерные методы все больше набирают силу в климатической политике.

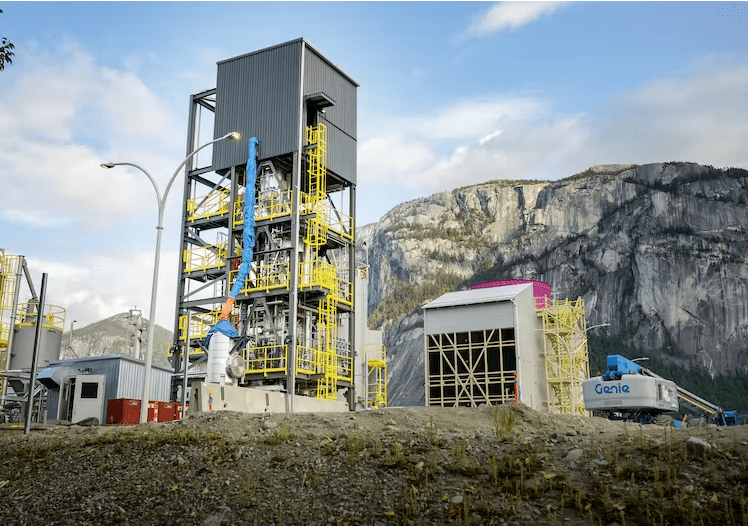

Одним из разработанных методов является прямое улавливание и хранение углерода в воздухе (DACCS), в котором используются химические реакции для извлечения CO₂ из воздуха и закачки его под землю. Другим является биоэнергия с улавливанием и хранением углерода (BECCS), которая улавливает CO₂, выделяющийся при сжигании растительного материала (называемого «биомасса»), а затем хранит его под землей.

Эти инженерные методы используются в гораздо меньшем количестве стратегий. Только две страны (Великобритания и Швейцария) оценивают, сколько CO₂ они могут удалить с помощью DACCS, в то время как этот метод упоминается еще в пяти странах.

BECCS лучше. Его вклад в удаление углерода количественно оценивается в пяти стратегиях и упоминается еще в 11. Многие из примеров, в которых они упоминаются, носят спекулятивный характер, подчеркивая, что их потенциальное применение зависит от дальнейших технологических прорывов.

Как должны измениться национальные климатические стратегии

Правительства, похоже, не решаются использовать инженерные методы и больше склоняются к естественному удалению углерода. Это неудивительно: удаление CO₂ за счет землепользования было частью глобальной климатической политики , начиная с Киотского протокола 1997 года.

Многие существующие политики, такие как Постановление ЕС о ЗИЗЛХ , помогают странам учитывать поглощение углерода лесами и почвами в своих общих выбросах. Между тем, согласно недавнему отчету, инженерные методы составляют крошечную часть того, что в настоящее время удаляется из атмосферы.

Страны справедливо привлекают природные методы, поскольку они не только удаляют углерод, но и имеют решающее значение для прекращения сокращения биоразнообразия и адаптации к последствиям изменения климата. Однако природные методы могут быть рискованными, когда речь идет об удалении и хранении углерода для ликвидации оставшихся выбросов.

Страны, кажется, осознают эти риски. Национальный климатический план Португалии опирается на леса и почвы, чтобы сократить разрыв до нуля, но описывает разрушительные сельские пожары, которые в 2017 году переключили ее леса с удаления и хранения CO₂ на добавление его обратно в атмосферу.

Швеция и Словения также полагаются на свои леса, но опасаются, что они уязвимы для вредителей и болезней. Венгрия, Финляндия, Словакия, Южная Корея и Украина ожидают, что их поглотители углерода в лесах будут вносить незначительный вклад в достижение их долгосрочных климатических целей из-за возраста существующих лесов или ограниченности земель для выращивания новых.

Такие страны, как Франция, отмечают, что хранение углерода в почве будет временным, если фермеры решат отказаться от методов, которые добавляют углерод в почву, и вместо этого возвращают его в атмосферу. Мальта также опасается, что последствия изменения климата могут снизить способность почв накапливать углерод.

Эти опасения в значительной степени перекликаются с тем, что уже определили исследователи , подчеркивая ограничения удаления CO₂ с помощью этих методов, особенно в связи с тем, что изменение климата делает леса и почвы более уязвимыми для стихийных бедствий.

Специализированные методымогут предложить более надежный способ удаления и хранения углерода путем закачки его под землю. Но возможности этих методов должны быть срочно расширены в этом десятилетии.

В рамках своих национальных стратегий страны отмечают либо отсутствие потенциальных площадок для хранения, либо наличие достаточных мощностей для хранения. Реализация широкомасштабного внедрения инженерных методов может зависеть от стран, сотрудничающих в передаче CO₂ друг другу или удалении CO₂ от имени друг друга.

Учитывая ограниченные возможности стран по удалению углерода, проблему быстрого расширения масштабов инженерных методов и необходимость решения других насущных проблем, таких как сокращение биоразнообразия, удаление углерода не может заменить сокращение выбросов .

Смягчение последствий изменения климата требует как значительного, так и быстрого сокращения выбросов, а также ответственного расширения масштабов методов удаления углерода. Вероятно, потребуются как естественные, так и искусственные методы. Наше исследование показывает, что странам, возможно, придется задействовать инженерные методы удаления, если они хотят решить проблему чистого нуля.

По состоянию на март 2023 года в Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) было представлено 58 национальных климатических стратегий. Сравните это со 194 определяемыми на национальном уровне вкладами, более краткосрочными обязательствами по выбросам, взятыми странами, и станет ясно, что должно появиться еще много стратегий.

Эти стратегии должны количественно определять пути, по которым они будут достигать своей климатической цели, и признавать уникальную, но различную роль естественного и искусственного удаления. Те, у кого уже есть стратегии, должны последовать их примеру в будущих версиях.