То же место. Фото слева — 2006 год, фото справа — 2019 год. Фото | Адам Дивиш / Национальный парк Шумава

Мы не будем кратко комментировать обширную полемику доцента Покорни, поскольку нет смысла какими-либо аргументами и данными (и это я подчеркиваю) убеждать человека, который так твердо верит в свою правоту. Верит настолько твердо, что не колеблется использовать, дипломатично говоря, вводящую в заблуждение информацию.

Но хотя бы что-то конкретное можно написать. Доцент Покорни в своей статье пишет: «Поэтому я обращаюсь к профессору Якубу Грушке и профессору Йиржи Копачку с вопросом, в каком международном научном журнале опубликован график № 1 с комментарием. Их работа будет приветствоваться и, несомненно, цитироваться авторами, занимающимися проблематикой «растительной слепоты» (Plant Blindness, Plant Illiteracy), потому что они не упустят такой прекрасный пример». Мы отвечаем большим «да». Этот график был опубликован в статье в журнале Science of the Total Environment (Kopáček et al. 2020) уже пять лет назад. С тех пор, согласно базе данных SCOPUS, он был процитирован 25 раз, но ни одна цитата не принадлежит тем, кто «не упустил такой прекрасный пример». Так что они упустили. Видимо, они не считают это скандальным.

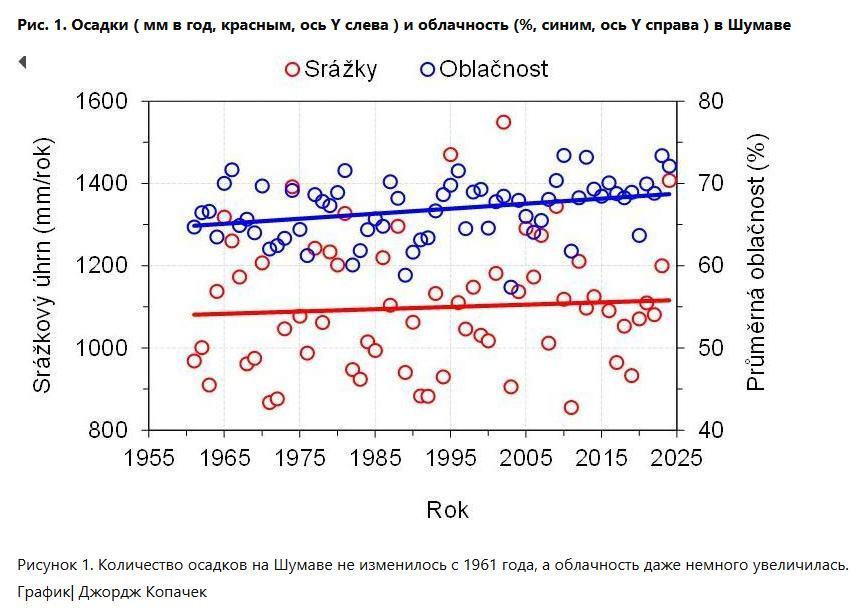

Далее мы хотели бы остановиться на утверждении доцента Покорни, что «Я. Грушка умалчивает о том, что температура в Бржезнике выше, чем на станции Чураньов, которая находится за пределами Национального парка Штваншитский лес, а лес в окрестностях сохранился. Однако решающее значение имеют высокие температуры в засохшем лесу в солнечную погоду, когда нагретый воздух быстро поднимается вверх, высушивая окружающую среду и препятствуя образованию облаков». В нашем материале приведена иллюстрация 1, которая показывает, что облачность над Шумавой, напротив, растет, а суммарное количество осадков не изменяется. Если доц. Покorný считает, что облачность снижается, то мы хотели бы знать, где конкретно это проявляется.

Вершина Плехи у памятника Стифтеру. Одно и то же место, сфотографированное с 2006 по 2019 год. Фото | Адам Дивиш / НП Шумава /Я привел только 4 снимка характеризующих начальное сверху и кончное состояние делянки М.П.).

Доцент Покорни любит приводить в качестве аргумента повышение температуры поверхности стволов усохших деревьев. Действительно её очень очень легко измерить. Однако дальнейшие расчеты энергетического баланса лесных экосистем до и после короедной поражения, а также вытекающие из них оценки ущерба для экосистемных функций (например, Покорни 2025), к сожалению, основаны на грубых ошибках. Основная проблема этих расчетов заключается в том, что они не работают с энергетическим балансом (то есть в значениях J), а сравнивают мощности. Единицей мощности является Вт, или J/с. Чтобы пересчитать Вт в J (то есть мощность в энергию), нам нужно знать, в течение какого периода времени действует данная мощность. Еще одной (менее существенной) ошибкой является то, что расчеты не основаны на значениях реальной мощности солнечной энергии, которая для Шумавы с средней облачностью 68 % значительно ниже (для Чураньова за период 1984–2024 гг. в среднем 127 Вт/м2), чем теоретические значения (300 Вт/м2). Однако грубой (и абсолютно критической для расчетов) ошибкой является упущение того факта, что эта мощность энергии, поступающей на поверхность Земли, одинакова для здорового и поврежденного древесного покрова, и речь не идет о разнице между участками с мертвыми и живыми деревьями, как пытается интерпретировать доц. Покoрни!

Склон в котловине озера Плешное. Одно и то же место, сфотографированное с 2006 по 2019 год. Фото | Адам Дивиш / НП Шумава

Реальная разница в энергетическом балансе здорового и нарушенного леса заключается прежде всего в снижении эвапотранспирации и уменьшении потребления части поступающей энергии на испарение этого количества воды. Для испарения одного литра воды в летний день при температуре 20 °C требуется 2454 кДж энергии. Для испарения 62–155 мм (т. е. л/м2) воды в год (т. е. фактические различия между эвапотранспирацией из водосборных бассейнов Шумаши перед и после нарушения короедом (Kopáček et al 2024, Beudert et al. 2018) требуется 152–380 МДж/м2 в год, что составляет 5–12 Дж м–2 с–1 (или 5–12 Вт/м2). В течение вегетационного периода это примерно вдвое больше, зимой меньше. Таким образом, фактическая разница между отмершими и живыми деревьями для энергетического баланса системы на два порядка ниже, чем использует в своих расчетах доц. Покорни.

На исследовательских участках в бассейне озера Плешное (в различных местах карстовых выходов и на плоских гребнях), где все деревья засохли, температура воздуха действительно повысилась больше, чем в незатронутом тогда бассейне озера Чертово. Однако эта разница была снова на порядок меньше, чем следует из измерений поверхностной температуры лежащих бревен с помощью тепловизионной камеры в момент максимальной солнечной энергии. На высоте 2 м над землей повышение температуры воздуха после отмирания древостоя лишь в единичных случаях превышало 3 °C, а в вегетационный период было в среднем на 1,2 °C выше (в среднем за год даже на 0,8 °C выше), чем в живом лесу (Kopáček et al. 2020 и 2024). Несмотря на то, что поверхность местности с засохшими деревьями действительно теплее, чем под живым покровом, эта разница с глубиной в почве быстро уменьшается. И уже на глубине всего 5 см под поверхностью средние дневные температуры почвы в вегетационный период всего на 0,8 °C выше, чем до высыхания деревьев (Kopáček et al. 2020). Напротив, лежащие бревна могут быть источником желанной тени и предотвращать пересушивание поверхности почвы ветром, как это происходит на вырубленных участках.

Район Троймезского леса у озера Плешное. Одно и то же место, сфотографированное с 2006 по 2019 год. Фото | Адам Дивиш / НП Шумава

Не было обнаружено никаких значительных различий между показателями относительной влажности воздуха. В живом взрослом лесу их средние значения в течение вегетационного периода составляли 81 % на высоте 1100 м над уровнем моря и 85 % на высоте 1300 м над уровнем моря, в то время как под засохшими деревьями они были лишь немного ниже (79 и 83 %) (Kopáček et al. 2020 и 2024). Однако и эта разница быстро сокращается под влиянием растущей транспирации восстанавливающегося древостоя на участках без вмешательства.

В заключение мы хотели бы поспорить с фотографиями из Плехого, которые доцент Покорный показывает в качестве примера разрушенного и высохшего экосистемы – его фотографии, по-видимому, были сделаны в непосредственной близости от вершины скального выхода, где действительно мало новой древесной растительности. Но эта площадь составляет всего несколько гектаров. Вся остальная часть массива Плехего (сотни гектаров) покрыта буйно восстанавливающимся лесом, о чем свидетельствуют три хроносеквенционные серии снимков (см. гифы в этой статье), сделанные Управлением национального парка Шумава с 2006 по 2019 год. После этого для роста деревьев это уже не имело смысла. Первая находится недалеко от памятника Штифтеру на высоте 1325 метров над уровнем моря, в 500 метрах от вершины Плехего (1378 м над уровнем моря), вторая ниже по склону в каре Плешного озера (около 1200 м над уровнем моря), третья на окраине Троймезенского леса. О том, как восстанавливается лес, пусть каждый составит свое собственное мнение…

Вывод: Часто слышим, что в Шумшаве из-за режима невмешательства образуется пустыня. Это неправда. Наши данные показывают, что режим невмешательства в горных лесах не оказывает значительного (а скорее положительного) влияния на гидрологию и благодаря быстрой естественной регенерации древостоя вызывает лишь небольшие и временные изменения микроклиматических параметров. Если мы не повредим почву, мы не снизим способность лесного экосистемы удерживать воду даже во время временного восстановления древостоя. Это хорошая новость для ландшафта Шумавы и управления горными лесами в целом. Даже с точки зрения энергетики ландшафта отмирание древостоя не является катастрофой, просто нужно учитывать реальные и измеренные значения. Если бы это было так, то горные леса в прошлом не смогли бы выжить — распад зрелых ярусов горных еловых лесов (не только в Шумше) повторяется с интервалом примерно в 200 лет уже на протяжении нескольких тысячелетий, что можно подтвердить по пыльцевым записям в торфяниках (Šantrůčková и Vrba, 2010).

LiteraturaKopáček J., Bače R., Hejzlar J., Kaňa J., Kučera T., Matějka K., Porcal P., Turek J. 2020. Changes in microclimate and hydrology in an unmanaged mountain forest catchment after insect-induced tree dieback. Science of the Total Environment 720: 137518. doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137518Pokorný J. Klima: Kam vede bezzásahovost. Neviditelný pes, 15. 4. 2025.Kopáček J., Bače R., Grill S, Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Turek J. 2024. Dynamics and variability of microclimate in an unmanaged mountain forest after a bark beetle outbreak. Agricultural and Forest Meteorology 344: 109824. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2023.109824.Beudert, B., Bernsteinová, J., Premier, J., Bässler, C., 2018. Natural disturbance by bark beetle offsets climate change effects on streamflow in headwater catchments of the Bohemian Forest. Silva Gabreta 24, 21–45.Šantrůčková, H., Vrba J. (eds.), 2010. Co vyprávějí šumavské smrčiny. Správa NP Šumava, PřF UK Jihočeské Univerzity a Česká společnost pro ekologii. ISBN: 978-80-87257-04-3