Горы Гера на юге Чада, в регионе, который стал зеленее за последние десятилетия. Библиотека изображений природы / Alamy Stock Photo

Вопреки предупреждению о том, что изменение климата приведет к широкомасштабному опустыниванию, многие засушливые районы становятся зеленее из-за увеличения содержания CO2 в воздухе — тенденция, которая, как показывают недавние исследования, сохранится. Но ученые предупреждают, что эта дополнительная растительность может поглотить скудные запасы воды.

На юго-востоке Австралии становится все жарче и суше. Засухи удлинились, а температура регулярно поднимается выше 95 градусов F (35 градусов C). В кустарниках часто возникают пожары. Но каким-то образом лесные массивы продолжают расти. Одна из самых экстремальных и изменчивых экосистем на планете бросает вызов метеорологии и становится все более зеленой.

И Австралия далеко не одинока. От африканского Сахеля до засушливой западной Индии, от пустынь северного Китая до южной Африки – история одна и та же. “Озеленение происходит в большинстве засушливых районов мира, несмотря на увеличение засушливости”, – говорит Джейсон Эванс, исследователь водных циклов в Центре исследований изменения климата Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (Австралия).

Что происходит? Основная причина, согласно выводам большинства последних исследований, заключается в 50-процентном росте концентрации углекислого газа в атмосфере с доиндустриальных времен. Повышение концентрации углекислого газа не только приводит к изменению климата, но и ускоряет процесс фотосинтеза в растениях. Позволяя им более эффективно использовать дефицитную воду, богатый CO2 воздух способствует росту растительности даже в самых засушливых местах.

Согласно двум недавним исследованиям, выполненным на основе моделирования, по мере того, как мы закачиваем в воздух все больше CO2, озеленение засушливых земель, похоже, будет продолжаться. Но экологи предупреждают, что, несмотря на видимость, озеленение может иметь негативные последствия для засушливых экосистем и людей, которые от них зависят. Растения и животные пустыни часто оказываются в проигрыше, а дополнительная растительность может поглотить скудные запасы воды.

Негативные последствия более жаркого и сухого климата никуда не делись. Но в большинстве засушливых земель эффект удобрения CO2 оказывается мощным.

Засушливые земли занимают около 40 процентов поверхности суши планеты. Пустыни, лежащие в их основе, окружены широкими просторами саванн, сухих лесов и иногда орошаемых полей. По данным Международного союза охраны природы, международной организации ученых, занимающихся вопросами сохранения природы, в них проживает более трети населения планеты, и они являются одними из самых биологически разнообразных экосистем в мире.

За последние полвека в большинстве засушливых районов сократилось количество осадков, повысилась температура и увеличилась скорость испарения. Многие из них также подверглись деградации из-за неправильных методов ведения сельского хозяйства и чрезмерного выпаса скота. Климатологи и экологи до недавнего времени предполагали, что сочетание растущей метеорологической засушливости и давления со стороны человеческой деятельности приведет к сокращению растительности. Они регулярно предупреждали о широкомасштабном опустынивании, которое чиновники ООН назвали “величайшей экологической проблемой нашего времени”.

Однако в большинстве засушливых районов ожидаемого опустынивания не произошло. Вместо того чтобы увядать и умирать, растительность обычно растет быстрее и расширяет свою территорию, в то время как пустыни отступают. По мнению исследователей мировых углеродных и водных циклов, это во многом связано с дополнительным содержанием CO2 в атмосфере.

Альпийский национальный парк в австралийском штате Виктория – регион, который становится все более зеленым, несмотря на засушливую погоду. Илья Генкин / Alamy Stock Photo

Фотосинтез – это процесс, с помощью которого растения растут, поглощая CO2 через стоматы в листьях и преобразуя его в растительную массу. Этот процесс требует воды, которая в засушливых регионах часто является лимитирующим фактором для роста растений. Повышенная концентрация CO2 в воздухе облегчает процесс фотосинтеза и позволяет растениям использовать меньше воды.

Ученые, занимающиеся сельским хозяйством, давно знают о пользе дополнительного CO2 для роста растений. Фермеры иногда дозируют газ в замкнутой атмосфере теплиц, чтобы повысить урожайность. По сути, сейчас мы делаем то же самое со всей атмосферой.

Негативные последствия более жаркого и сухого климата никуда не делись, но в большинстве засушливых земель эффект удобрения CO2 оказывается более мощным. Похоже, что это ускорение роста растений будет недолгим, если из-за сжигания ископаемого топлива концентрация CO2 в атмосфере продолжит расти. Новое исследование по моделированию, опубликованное в прошлом месяце, показало, что в ближайшие десятилетия оно станет еще более заметным. “По прогнозам, в большинстве засушливых районов мира будет наблюдаться рост продуктивности растительности, – говорит Эванс, соавтор исследования.

Эта неожиданная положительная сторона CO2 повлияет на темпы изменения климата. Вместо того чтобы иссушать экосистемы и вызывать выброс CO2, ускоряя тем самым изменение климата, антропогенные выбросы газа в атмосферу позволяют растительности увеличивать захват углерода, способствуя, пусть и незначительному, его снижению.

Дополнительное поглощение CO2 быстрорастущими растениями сдерживает накопление газа в атмосфере, говорят ученые.

В течение некоторого времени появляется все больше доказательств глобального озеленения во всех биомах, а не только в засушливых районах. Еще в 2016 году специалист по дистанционному зондированию Ранга Минени из Бостонского университета вместе с группой из 32 человек из восьми стран изучил спутниковые снимки NASA, чтобы выявить тенденции в развитии растительности. Они пришли к выводу, что с 1980 года на четверти и половине растительных территорий планеты наблюдается увеличение индекса площади листьев – стандартного показателя обилия растительности.

Последующий статистический анализ, проведенный Майнени, показал, что около 70 % этого глобального озеленения можно отнести на счет удобрения CO2. Другие факторы включали локальные изменения в выпадении азота из-за загрязнения воздуха, осадков и почвенного покрова.

Полученные выводы подтвердило исследование 2021 года, проведенное в Калифорнийском университете в Беркли, в котором оценивалась скорость фотосинтеза в ряде экосистем по всему миру. Используя сеть “флюкс-башен”, которые измеряют обмен газами между растительностью и воздухом над ней, исследователь углеродного цикла Тревор Кинан и его коллеги пришли к выводу, что с 1982 года фотосинтез увеличился на 12 процентов, и основной причиной этого снова стало удобрение CO2.

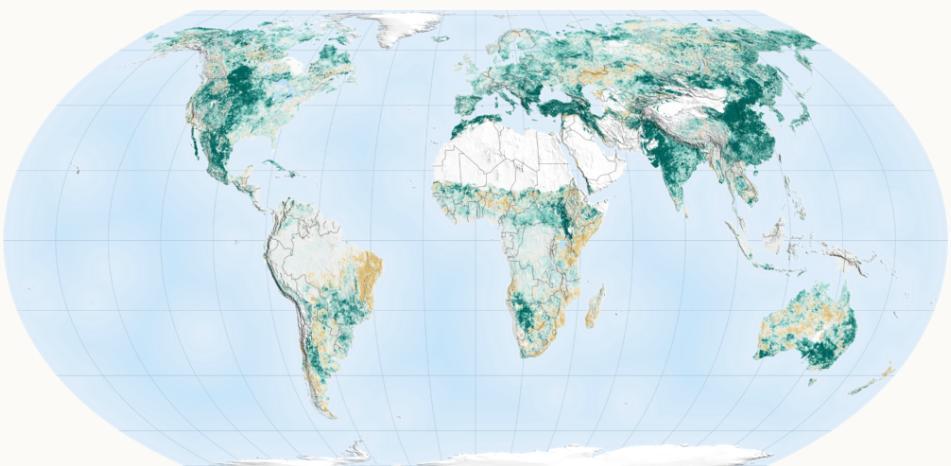

В зеленых районах с 2000 по 2017 год наблюдался рост лиственного покрова, а в коричневых – снижение. Джошуа Стивенс / Обсерватория Земли НАСА

По словам Кинана, дополнительное поглощение CO2 быстрорастущими растениями сдерживает накопление этого газа в атмосфере. “Это ни в коем случае не останавливает изменение климата, но помогает нам замедлить его”.

Глобальное озеленение наиболее ярко проявляется в засушливых районах и оказывает наибольшее влияние на экосистемы и жизнь людей, зависящих от них. Это происходит не во всех засушливых регионах. Некоторые места становятся коричневыми. Но не во многих.

Оценка, проведенная в 2020 году Эвансом и Арденом Барреллом, исследователем дистанционного зондирования из Центра климатических исследований Вудвелла в Фалмуте, штат Массачусетс, показала, что с 1982 года опустыниванию подверглось около 6 процентов засушливых земель, что лишь на четверть больше, чем по предыдущим оценкам, основанным на метеорологических условиях. К таким территориям относятся большая часть юго-запада США, подверженный засухе северо-восток Бразилии и часть Центральной Азии.

Однако Эванс и Баррелл обнаружили, что значительное озеленение было гораздо более масштабным, чем считалось ранее, и более чем в три раза превышало опустынивание. Оно охватило 41 процент засушливых земель мира, от Индии до африканского Сахеля и от северного Китая до юго-восточной Австралии.

Последние климатические модели показывают, что озеленение засушливых земель вряд ли замедлится до середины столетия, а может и ускориться.

В прошлом году Гуолонг Чжан и его коллеги из Университета Ланьчжоу в Китае сообщили о глобальном расхождении между засушливостью и площадью листьев в засушливых районах за последние три десятилетия. По мнению Чжана, причина “разрыва” кроется в “удобрительном эффекте CO2”.

Почему прошлые прогнозы о безудержном опустынивании оказались настолько ошибочными? Одна из причин, говорит Эванс, заключается в том, что исследователи пришли к убеждению, что их стандартная мера сухости атмосферы – индекс засушливости – надежно предсказывает потенциал роста растительности.

Индекс засушливости – это соотношение между количеством осадков и потенциальной потерей влаги через испарение. Чем ниже это соотношение, тем более засушливые условия. Когда глобальная концентрация CO2 не меняется, считывание показателя для растительности работает хорошо; но при повышении концентрации CO2 в атмосфере растения используют влагу более эффективно, и их рост больше не отражает метеорологических условий. Если повышение уровня CO2 оказывает большее влияние, чем уменьшение количества осадков, то засушливость сопровождается озеленением.

Вода – не единственный потенциальный фактор, ограничивающий рост растений в засушливых районах. Еще одним фактором является доступность питательных веществ, особенно азота. В связи с этим возникает вопрос о том, будет ли увеличиваться польза от удобрения CO2. Однако недавнее климатическое моделирование позволяет предположить, что озеленение засушливых земель вряд ли замедлится до середины столетия, а может и ускориться.

Фермеры озеленяют засушливый штат Гуджарат, Индия, выкачивая подземные воды для орошения посевов. Greatstock / Alamy Stock Photo

В прошлом году Цзывэй Лю, специалист по гидрологическому моделированию из Университета Цинхау в Пекине, пришел к выводу, что с учетом влияния удобрений CO2 на засушливость засушливые земли к концу этого века расширятся всего на 5 %, но продуктивность растительности увеличится примерно на 50 %.

В прошлом месяце Баррелл, Эванс и Синьюэ Чжан, также из Университета Нового Южного Уэльса, обнаружили то же самое в самом подробном на сегодняшний день моделировании. Новые прогнозы “показывают постоянное увеличение засушливости в результате изменения климата”, но “менее 4 процентов засушливых районов опустынятся”, – заключили они. Точные масштабы будущего озеленения будут зависеть от того, сколько CO2 накопится в атмосфере, говорит Эванс. При всех сценариях моделирования большинство засушливых земель станут более зелеными.

Последствия такого озеленения уже сейчас очень значительны. Лесные массивы восточной Австралии за последние четыре десятилетия пережили “рекордные засухи и волны жары”, говорит Сами Рифаи, работающий сейчас в Университете Аделаиды. Однако за это время “удобрение СО2 опередило растущую засушливость и привело к озеленению австралийских древесных экосистем”.

Озеленение, вызванное ирригацией, может нанести ущерб скудным запасам воды и уничтожить ценные экосистемы засушливых земель.

Некоторые исследователи утверждают, что на местном уровне могут быть важны и другие факторы, например, то, как фермеры используют землю. Плохое землепользование часто приводит к опустыниванию, например, когда деревья вырубаются на дрова, неправильные методы выращивания сельскохозяйственных культур вызывают эрозию почвы или на пастбищах, составляющих большую часть засушливых земель, содержится слишком много скота. Но фермеры также иногда “озеленяют” бесплодные земли, выращивая орошаемые культуры или ухаживая за деревьями на своих полях. В некоторых из наиболее впечатляющих районов озеленения могут действовать многие силы.

В исследовании, проведенном в 2019 году Myneni и другими авторами, делается вывод, что управление землепользованием “является ключевым фактором “озеленения Земли”, на долю которого приходится треть, а возможно, и больше, наблюдаемого чистого увеличения площади зеленых листьев”.

Возьмем, к примеру, регион Сахель на южной окраине пустыни Сахара. На рост растительности там благотворно повлиял дополнительный CO2, который повсеместно присутствует в атмосфере. Кроме того, в регионе после разрушительных засух 1970-х и 1980-х годов возобновились дожди. В некоторых местах фермеры изменили способ ведения хозяйства, способствуя естественному восстановлению деревьев на своих полях, чтобы обеспечить тень и питательные вещества для урожая.

Географ Крис Рейдж из Института мировых ресурсов в Вашингтоне проследил эту тенденцию среди фермеров в Нигере. По его оценкам, сейчас на 12,5 миллиона акров ранее почти безлесных земель на юге страны растет около 200 миллионов деревьев.

Фермер в Нигере ухаживает за ростком дерева, растущего среди урожая проса. Тони Ринаудо / World Vision Australia

“Если бы удобрение CO2 было определяющим фактором в озеленении в регионе, то оно происходило бы повсеместно, но этого не происходит”, – говорит он. Вместо этого озеленение резко прекращается на границе с Нигерией, где фермеры не проявляют особого интереса к уходу за деревьями”.

Эванс согласен с тем, что исключительное озеленение, которое он обнаружил на юге Нигера, вероятно, связано с возрождением деревьев фермерами. Он также говорит, что индийские фермеры тоже сыграли важную роль. В таких засушливых штатах, как Гуджарат, они закачивают подземные воды, чтобы орошать посевы на некогда бесплодных землях. Индра Трипатхи, инженер по водным ресурсам из Индийского технологического института в Гандхинагаре (штат Гуджарат), в своем исследовании, опубликованном в марте, пришел к выводу, что в результате повышается влажность почвы, что проявляется в виде озеленения.

Так так ли хороши все эти новости? Далеко не все, предупреждают экологи. Очевидно, что озеленение, вызванное орошением сельскохозяйственных полей, может нанести ущерб скудным запасам воды и уничтожить ценные экосистемы засушливых земель.

Есть и отрицательные стороны озеленения природных экосистем. Может быть, “Спасите пустыни” и не является популярным экологическим призывом, но засушливые экосистемы имеют значение. Они являются важной средой обитания для видов, уникально приспособленных к дефициту воды, будь то растения, способные выживать десятилетиями без осадков, или пустынные жуки, развившие на своем теле новую геометрию для сбора туманной влаги.

В некоторых местах, например на юго-востоке Австралии, дополнительная растительность в засушливой среде увеличивает риск возникновения пожаров.

Такие виды-специалисты могут потерять свои позиции, поскольку среда, в которой они развивались, изменится. На их место могут прийти чужаки. Действительно, озеленение экосистем само по себе может быть признаком вторжения быстрорастущих чужеродных растений, лучше приспособленных к тому, чтобы максимально использовать повышенный уровень CO2, быстро расти и уничтожать местных обитателей.

Многолетние исследования Калифорнийского университета в Риверсайде, проведенные в пустыне Соноран, показывают, что низкорослые кустарники, лучше приспособленные к меньшему количеству осадков и более высоким температурам, вытесняют местные растения, создавая видимость озеленения, которое знаменует собой экологический крах.

В некоторых местах дополнительная растительность в засушливых районах также увеличивает риск возникновения кустарниковых пожаров. Четыре года назад пламя пронеслось по юго-востоку Австралии, уничтожив территорию размером с Южную Каролину. Лесоводы обвинили в пожарах сочетание засухи, высоких температур и скопление горючей древесной растительности, которая, как показывает анализ, частично стала результатом удобрения CO2. Постер озеленения сгорел.

Мир ошибался, ожидая, что изменение климата вызовет быстрое и повсеместное опустынивание засушливых земель. На самом деле все происходит наоборот. Но было бы такой же глупостью вообразить, что резкое озеленение, наблюдаемое сейчас на спутниковых снимках во многих из тех же регионов, – это повод объявить, что их беды закончились.