“Мigration assistée” (фр. -язык оригинальной статьи) или “assisted migration” (англ) это очень важный, но ещё мало знакомый украинской лесной науке термин. Зато Украина имеет огромный, но до сих пор не оцененный, опыт практического применения “управляемой миграции”.

Существует много его толкований и споры о терминологии не закончены. При переводе мы будем пользоваться определением Оксфордского экологического словаря (2022) согласно которому “assisted migration” это «намеренное создание популяций или метапопуляций за пределами исторического ареала вида с целью отслеживания (поиска, колонизации) подходящих мест обитания в период изменения климата…». М.П.

Фото: Плантация приморской сосны в лесу Пемпон, Бретань, лесу, который на протяжении 40 лет часто страдал от пожаров. Предоставлено автором.

Мигрируют не только люди и животные. Деревья также делают это естественным образом, примерно со скоростью несколько километров в столетие (Думаю, что эта оценка относится только к нынешнему историческому отрезку времени. Вероятно, тысяч лет назад, когда крупные, мигрирующие травоядные были широко распространены по всей Земле, скорость миграции растений была выше. М.П.) Таким образом, благодаря распространению семян некоторые виды смогли мигрировать в более мягкие широты во время крупных климатических изменений в прошлом. Но, учитывая скорость нынешнего изменения климата, эта скорость кажется слишком медленной, поскольку деревьям придется перемещаться на несколько сотен километров в столетие, чтобы справиться с изменением климата. Из этого наблюдения родилась концепция вспомогательной миграции.

Что такое сопровождаемая миграция?

Первоначально вспомогательная миграция заключалась в перемещении видов, с целью сохранить их от вымирания. В нынешнем контексте изменения климата и необходимости адаптации лесов к этим изменениям эта концепция расширена до посадки пород деревьев из жарких или засушливых регионов вместо пород, формирующих леса в более холодных и влажных район, которые сейчас снижают устойчивость и усыхают ускоренными темпами, например из Северной Африки до Франции. Эта практика позволяет управлять лесами, предвидя последствия изменения климата, чтобы сохранить уровень производства древесины. Некоторые говорят о процессе, обеспечивающем «социально-экономическую устойчивость» лесной промышленности.

Вспомогательную миграцию обычно осуществляют после вырубки деревьев или при преобразовании сельскохозяйственных угодий в лесные массивы путем посадки молодых лесных растений, чаще всего сеянцами и саженцами из питомников, а иногда и семенами…

Но в этой миграции древесных пород нет ничего естественного; она вынуждена. Это может вызвать побочный ущерб окружающей среде и, потенциально, привести к изменению климата, как мы смогли показать, изучая 106 видов деревьев из Европы, Северной Африки и Северной Америки.

Но в этой миграции древесных пород нет ничего естественного; она вынуждена. Это может вызвать побочный ущерб окружающей среде и, потенциально, привести к изменению климата, как мы смогли показать, изучая 106 видов деревьев из Европы, Северной Африки и Северной Америки.

Традиционный лесохозяйственный процесс, становится оппортунистической практикой

Во Франции в результате вспомогательной миграции высаживаются виды из южного Средиземноморья, такие как приморская сосна – основная порода, выращиваемая во Франции, – естественная зона распространения которой сосредоточена в Испании и Португалии. Сопровождаемая миграция часто включает в себя транслокацию — термин, обозначающий перемещение видов через естественные барьеры (горы, моря). Примером транслокации является высадка на континенте эндемичной сосны Ларисио с Корсики (это островной подвид сосны черной), кедра Атласа (Cédrus atlántica) из Северной Африки (Алжир, Морокко) или ели из Турции (думаю, что , речь идет о ели восточной (лат. Picea orientalis)) популярной в Альпах. Эти виды деревьев имеют экономический интерес.

Вынужденная миграция деревьев проявляется также в межконтинентальных перемещениях, которые естественным образом невозможны, кроме как путем перемещения тектонических плит. Примером такого рода является посадка аризонского кипариса в Лотарингии, или австралийского эвкалипта в Аквитании или Окситании.

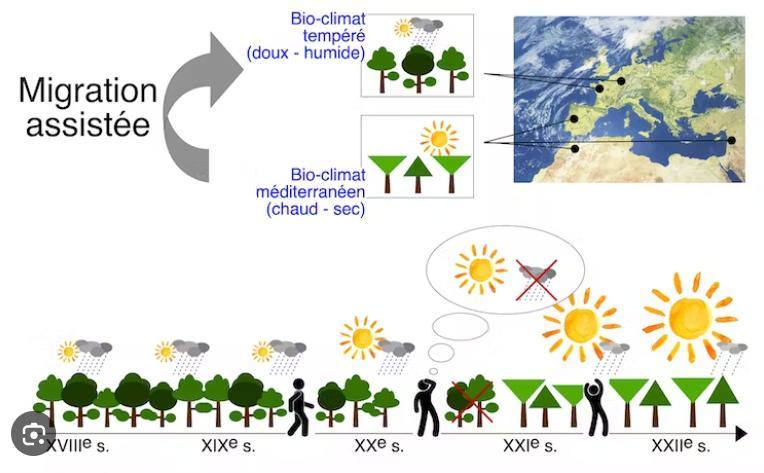

Принцип вспомогательной миграции. Предоставлено автором

Содействующая миграция не является чем-то новым. Это древняя лесоводческая практика использования пород для создания сырьевой базы лесной промышленности. С 16 века на песках Фонтенбло, хорошо известных жителям Иль-де-Франс, существовали плантации сосны обыкновенной. В 19 веке были созданы массивные и успешные плантации черной сосны из Сербии, известные как «Австрия», для защиты почв Альп, подверженных ужасной эрозии. В то же время плантации приморских сосен, создающие пейзажи, столь знакомые отдыхающим на пляжах Аквитании и жителям массива Ланд-де-Гасконь, созданы для улучшения песчаных равнин Аквитании и производства древесины для горнодобывающей промышленности и клея из ее смолы. Наконец, в 20 веке пихта Орегона Дугласа (Pseudotsuga menziesii) стала видом, наиболее ценимым лесниками, и к 2035 году на ее долю будет приходиться около 30% хвойной древесины, производимой во Франции; это второй по распространенности вид в стране.

Отличие от старой практики состоит в том, что теперь она логически оправдывается необходимостью «адаптации к изменению климата». Таким образом, виды-кандидаты, перечисленные ONF или CNPF, многочисленны (более 200) и, похоже, ограничены только продуктивностью и акклиматизацией.

В этих списках мы находим, например, красное дерево (секвойя) из Калифорнии, пихту кефалинийскую (пи́хта гре́ческая) из Греции, пихту Нордмана из Турции, хорошо известную под названием «рождественская елка», калоседру (Калоцедрус низбегающий) с запада Калифорнии, сосна Брути (сосна турецкая), распространенную в Сирии и Турции, родственную естественной для Франции сосне Прованса, кедр, произрастающий в горах Марокко или Алжира, каменный дуб, посаженный в Италии, македонскую сосна (Сосна́ румели́йская, или балка́нская), очень быстро прирастающую в молодости и ложную акацию (акация белая)из восточной части Соединенных Штатов и в Европе являющуюся агрессивным инвазивным видом. Их площади остаются скромными, но экспериментальные плантации на «островах будущего» или уже действующие, быстро распространяются.

Таким образом, вспомогательная миграция видов следует логике попыток сохранить продуктивность лесов в условиях климатических проблем. Но в обосновании этого процесса отсутствует объективная оценка его потенциальных и негативных последствий для функционирования и здоровья лесов, а также рисков биологических инвазий.

Преобразования лесного покрова

Сопровождаемая миграция видов может иметь экофизиологические, микроклиматические, экологические, медицинские и экологические последствия в регионах производства древесины. Выбор видов, переселенных из более южных регионов, основан на их свойствах устойчивости к засухе и жаре. Однако эти свойства предполагают значительные изменения в высоте деревьев, типе листвы и функционировании леса.

В жарком и сухом климате адаптация к засухе снижает высоту деревьев, а листья часто становятся меньше, толще и устойчивее. Потому что чем больше дерево, тем труднее распространять его сок. Кроме того, толстые и маленькие листья ограничивают потерю воды за счет транспирации.

Листва доминирующих деревьев в лесу играет важную роль в буферизации и смягчении – «охлаждении» – воздействия волн жары и засухи. Менее густая листва небольших деревьев, прибывающих с юга, будет меньше смягчать экстремальные климатические явления. Микроклимат подлеска будет теплее, суше и менее прохладным, чем в естественном подлеске лесов, где преобладают широколиственные деревья из регионов с умеренным климатом, такие как бук, сидячий дуб или дуб таузин. Если бы вспомогательная миграция распространилась на обширные территории, это ухудшило бы энергетический баланс на границе раздела атмосфера-полог и в конечном итоге могло бы нанести вред борьбе с глобальным потеплением.

Различия в перехвате света между пологом приморской сосны (слева) и сидячими дубами (справа). Предоставлено автором

Прохлада, которую мы видим в лесу, ценится людьми, когда жарко. То же самое касается биоразнообразия растений и животных, не говоря уже о грибах и бактериях, необходимых для экосистем. Если этот буферный эффект будет уменьшен, возможно, на несколько градусов по Цельсию, некоторые виды подлеска пострадают от более теплого микроклимата или даже будут исключены, что приведет к эрозии биоразнообразия.

За счет вспомогательной миграции видов может увеличиться риск пожара, а следовательно и выбросы. Листья перемещенных видов часто толще, суше и богаче летучими молекулами, что означает более легковоспламеняющуюся листву и ковер из мертвых листьев и веток. Кроме того, эти деревья адаптировались в ходе своей эволюции, теряя менее эффективные листья в начале лета. Таким образом, это увеличивает толщину ковров из опавших листьев и веток, которые питают огонь. Наконец, в более жарком и сухом микроклимате растительные сообщества подлеска часто сами становятся более огнеопасными.

Пожар в культурах сосны обыкновенной, в Солони, Луар и Шер (31 августа 2020 г.). Предоставлено автором

Распространение вспомогательной миграции может подорвать различные экосистемные услуги, предоставляемые лесами, такие как регулирование круговорота воды, хранение углерода и сохранение биоразнообразия. А если серьезно, это может даже способствовать ускорению глобального потепления. Подводя итог, можно сказать, что единственной краткосрочной выгодой является производство древесины. Именно эту цель заявляют сторонники сопровождаемой миграции.

Думайте по-другому о лесах завтрашнего дня, соблюдайте экологический баланс

Но что тогда делать? Возможно, вместо того, чтобы вводить новые виды, отдать предпочтение миграции особей, принадлежащих к видам, уже присутствующим во Франции? Вспомогательная миграция также касается популяций и генотипов внутри вида (внутривидовое разнообразие), а не только самих видов. (Этим украинские лесоводы в последнее время особенно активно занимаются, но перемещая носителей внутривидовых генотипов в направлении прямо противоположном целесообразному. То есть, не из Полесья в Лесостепь, а из Карпат в Степи… Опять почему-то дятлы вспомнились…М.П.)

Таким образом, мы можем способствовать миграции не новых видов, которые должны быть более устойчивы к жаре, а популяций видов деревьев, уже присутствующих на нашей территории. Отбирая генотипы популяций, происходящих из более жарких и засушливых территорий в пределах естественного ареала данного вида, мы отдаем предпочтение деревьям, которые обладают наибольшей генетической способностью к устойчивости к жаре и засухе, не изменяя при этом перечень видов, тем самым сводя к минимуму риск неблагоприятных последствий.

На протяжении десятилетий при создании плантаций в Новой Аквитании предпочтение отдавалось линиям морской сосны, происходящим из Португалии, что позволило бы расширять её территории в северном направлении, в Ландах Гаскони. Однако зимой 1985 года они вымерли, и с этого момента эти линии больше не разрешены. Но марокканские линии проходят испытания. Мы могли бы сделать то же самое с самыми южными генотипами сидячих и черешчатых дубов, или с буками наших равнин, или даже с белыми елями Альп, продвигая их дальше на север или выше по высоте.

Но этого будет недостаточно. Потому что модель моноспецифического культивируемого леса больше не является устойчивой. Облесение, состоящее из разных видов и разных возрастных классов, путем объединения дополнительных видов и разных поколений, обмена услугами между ними, позволяет уменьшить температурные различия и оптимизировать использование ресурсов, а также повысить устойчивость лесов. Наконец, необходимо переосмыслить управление земельными ресурсами, избегая при этом лесохозяйственной стандартизации; разрушение лесных ландшафтов и различных культур снижает риск крупных пожаров или других нарушений, таких как нападения насекомых-вредителей, которые наносят большой ущерб производителям лесной продукции, а также обществу.

Таким образом, вспомогательная миграция и особенно перемещение видов не является панацеей. Даже если основная идея основана на желании лучше адаптировать наши леса к климату, ожидаемые последствия могут быть менее полезными, поскольку в долгосрочной перспективе они создадут более серьезные проблемы. История часто показывала, что природу нелегко приручить; это надо понять. Мы должны адаптироваться к ней изобретательным способом, отдавая предпочтение тому, что подсказывает нам она сама.