Для лесников и представителей многих иных профессий, клещи представляют все большую опасность: они на собственном газоне, в парках и, наконец, в лесах, как неприятный побочный эффект, связанный с пребыванием на природе. Маленьких паукообразных часто упускают из виду, но они могут передавать опасные заболевания, такие как клещевой менингит (КЭ) или болезнь Лайма. Если раньше риск заражения был минимальным на большей части территории Германии, то сейчас, из-за мягкой зимы и теплого лета, он возрастает. Расширяются ареалы распространения и появляются новые виды клещей. Мы собрали для вас самую важную информацию о них.

Кто такой клещ?

Клещи относятся к классу паукообразных и к подклассу клещей. Это можно узнать по восьми ногам взрослых особей. Клещ — это узкоспециализированное животное, прекрасно приспособленное к окружающей среде с точки зрения строения тела и поведения. Это паразит, и ему, как и комару, нужен хозяин, то есть другие живые существа. Они питаются их кровью.

Какие клещи водятся в Германии?

Университет Хоэнхайма сообщает, что обыкновенный древесный клещ ( Ixodes ricinus ) и аллювиальный лесной клещ ( Dermacentor reticulatus ) широко распространены в Германии и являются потенциальными переносчиками заболеваний. Но виды тропических клещей также попали в Германию с перелетными птицами, и их число растет. Тропические клещи могут передавать болезнь клещевой пятнистой лихорадки. Насколько успешно они приживутся здесь и будут ли представлять угрозу, зависит от климатических условий в ближайшие годы.

Клещ кусается или жалит?

Клещ разрывает кожу хозяина, например, человека, своими ротовыми частями, похожими на ножницы ( хелицеры ). Своим «жалом», т. е. хоботком ( гипостом ), он выкапывает в ткани небольшую ямку, которая наполняется кровью. Клещ неоднократно отсасывает притекающую впоследствии кровь. Клещ выпускает анестетик со слюной, когда кусает хоботком. Поэтому хозяин может не сразу (а часто и вовсе) не заметить укус клеща, хотя жало клеща гораздо толще и грубее, чем жало комара.

Когда клещ надоест?

По сравнению с комарами, клещи высасывают много крови, пока не насытятся. В некоторых случаях они насыщаются только через 15 дней. Клещ растет по мере того, как высасывает кровь, и наевшись может весить в 200 раз больше, чем когда он голоден.

Как развиваются клещи?

Развитие клеща начинается, когда из яйца вылупляется личинка. Личинки клеща белые, размером до 0,5 мм. В отличие от клещей других стадий развития, у них всего 3 пары ног. Четвертая пара ног вырастает только после приема питания кровью. В основном они нападают на мелких млекопитающих, чтобы сосать кровь. После первого приема пищи личинка покидает своего хозяина и сбрасывает кожу в течение периода созревания в несколько недель, чтобы стать так называемой нимфой. Бесполые нимфы, как и личинки, проводят некоторое время в дикой природе, прежде чем начать искать другого хозяина для следующей кровавой трапезы.

После еды нимфы развиваются в половозрелых клещей. Во взрослом возрасте самки клещей снова сосут кровь. Самкам нужна кровь хозяина, чтобы произвести около 3000 яиц. Она может сосать до 10 дней, прежде чем добровольно отпустит свою жертву. Самец клеща может оплодотворить яйца самки без дополнительного приема крови.

Почему клещ меняется, когда сосет кровь?

Клещ всасывает кровь прямо в кишечник. Это особенно эластично, так что насыщенный клещ растет и полностью меняет свою форму. Как только кишечник заполнится, он покидает свою жертву.

Сколько живут клещи?

Клещ может очень долго выживать, питаясь кровью. В условиях испытаний в лаборатории клещи, которые ранее сосали кровь, могли прожить до десяти лет без какой-либо другой пищи. В дикой природе, например, обыкновенный клещ живет в среднем от трех до пяти лет. Однако самцы клещей живут только до тех пор, пока после спаривания самки не умирают после откладывания яиц.

Когда клещи активны?

Немецкая ассоциация защиты леса (SDW) в настоящее время отмечает, что клещи могут быть активны круглый год. С одной стороны, это связано с более продолжительной фазой вегетации с более мягкой зимой, чему способствует изменение климата, а с другой стороны, этому также способствуют годы нагула в лесах. Потому что, если позвоночные, такие как мыши и другие хозяева клещей, извлекают выгоду из большого запаса пищи, клещ тоже извлекает выгоду.

В интервью SWR Ульрих Маттес, глава Центра компетенции Рейнланд-Пфальц по последствиям изменения климата, подтвердил, что изменение климата благоприятствует образу жизни клещей. Клещи активны от 7 °С, наиболее комфортно они себя чувствуют при температуре от 15 до 25 °С.

Какие болезни могут передавать клещи?

Наиболее важными инфекционными заболеваниями, передающимися через укусы древесных клещей в Германии, являются болезнь Лайма, – бактериальная инфекция, и клещевой энцефалит (КЭ), – вирусное заболевание. Хотя многие клещи заражены, не каждый укус автоматически означает, что у человека болезнь Лайма. Избежать укуса клеща — единственный способ предотвратить болезнь Лайма, поскольку вакцины против нее не существует. Поскольку риск заражения этим мультисистемным заболеванием возрастает с увеличением продолжительности акта сосания, клеща необходимо удалить сразу же, как только он будет обнаружен на теле. Также рекомендуется показать место укуса и извлеченного клеща врачу и продолжить наблюдение за пораженным участком кожи на предмет изменений.

Что такое болезнь Лайма?

- Стадия: в качестве типичного признака боррелиоза у многих пациентов от нескольких дней до нескольких недель после укуса развивается резко очерченное, безболезненное, циркулярно распространяющееся покраснение кожи (блуждающее покраснение) из исходной папулы. Однако покраснение возникает не у всех больных болезнью Лайма, но часто возникают гриппоподобные симптомы.

- Стадия: через несколько недель или месяцев после укуса клеща могут возникнуть симптомы со стороны нервной системы, проблемы с суставами, сердечная аритмия и отдельные кожные узлы.

- Стадия: в результате болезни Лайма отек суставов, жалобы на нервную систему и кожные изменения могут возникать спустя месяцы или годы после укуса клеща.

В случае появления симптомов следует немедленно обратиться к врачу.

Что такое ТВЕ?

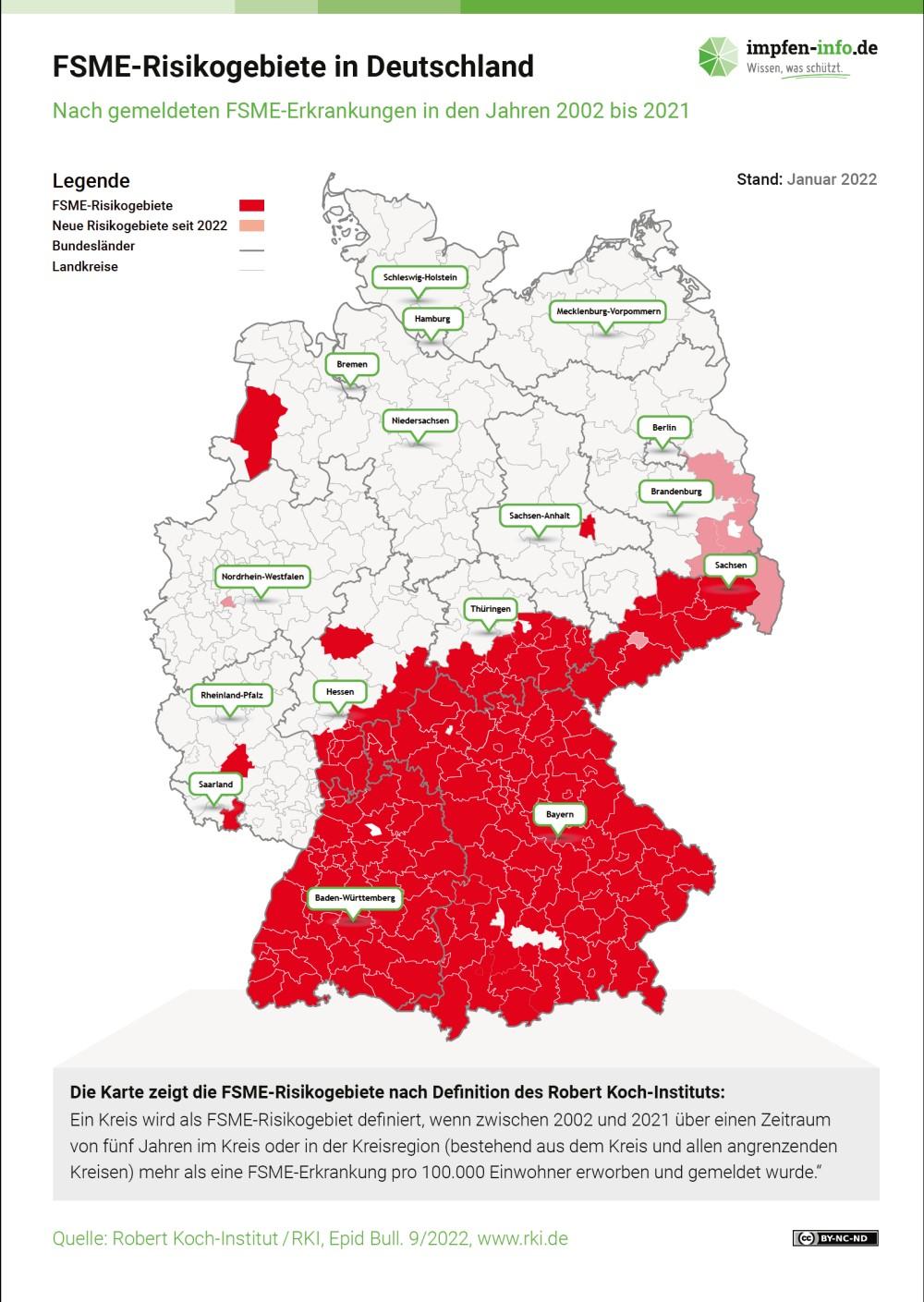

Институт Роберта Коха (RKI) определяет и публикует те районы как зоны риска, в которых есть данные о повышенном риске заражения из-за периодических случаев заболевания при контакте с клещами. Зоны риска КЭ до сих пор находились в южных регионах Баден-Вюртемберга и Баварии; но риск заражения от укуса клеща также увеличился в центре страны, а также в северной Германии. Текущая карта зон риска КЭ в Германии опубликована на сайте www.rki.de/fsme . TBE обычно проходит в 2 этапа:

- Фаза 1: гриппоподобные симптомы появляются через одну-три недели после укуса клеща.

- Фаза 2: следуют дни без лихорадки, затем обычно снова лихорадка и развитие менингита энцефалита – воспаления головного мозга с головной болью и ригидностью затылочных мышц. Однако большая часть инфекций КЭ протекает бессимптомно или фаза 2 не возникает вообще. Поскольку возможны необратимые повреждения вплоть до летального исхода, заражение КЭ представляет большую опасность для здоровья человека.

Однако, в отличие от болезни Лайма, существует вакцинация против КЭ: вакцинация рекомендуется людям, проживающим в зонах риска по КЭ, много работающим на природе или отдыхающим в регионах повышенного риска. По словам экспертов по клещам из Университета Хоэнхайма, потребуется адаптированная стратегия вакцинации из-за распространения клещей в северной Германии и других частях Европы из-за изменения климата.

Что защищает от клещей?

Закрытая светлая одежда, в которой животных лучше видно и, следовательно, их можно забрать заранее, обеспечивает определенную степень защиты от укусов клещей. Поскольку клещи в основном водятся в подлеске и на траве, имеет смысл также натянуть носки на штанины. Особая осторожность требуется весной и осенью. Кроме того, следует избегать высокой травы, кустарников и подлеска на высоте до 1,5 м над землей.

Социальное страхование для сельского, лесного и садоводческого хозяйства (SVLFG) объясняет, как вы можете защитить себя: имеет смысл тщательно обыскать себя (и домашних животных) после пребывания на открытом воздухе. Потную одежду следует менять несколько раз в день. Предпочтительна закрытая одежда светлых тонов. Домашних животных следует обрабатывать репеллентом от клещей в начале года. Лекарства также доступны в аптеках для людей. Их наносят на обувь, чулки и (брючные) штанины.

При ходьбе следует избегать узких тропинок на опушке леса. В группу особого риска входят те, кто работает на открытом воздухе. Это, например, земледельцы и лесники, лесничие или охотники.

Чтобы у клещей не было шансов в саду, важно убедиться, что потенциальные переносчики, такие как птицы, мыши или другие грызуны, не находятся рядом с местами для отдыха или на террасе. Купальню для птиц следует переместить на окраину сада, а места кормления убрать весной. Короткая трава и много солнечного света — другие подходящие меры. Почва должна быть как можно более сухой, потому что клещам для выживания нужна влага.

Как правильно удалить клеща?

Если, несмотря ни на что, клещ поселился, его нужно удалить как можно быстрее, не выдавливая. Для этого подойдет пинцет, клещевой пинцет или тик-карты. Последние осторожно подсовывают под животное и таким образом отделяют его от кожи. При отделении совсем маленьких клещей поможет лупа и фонарик. Место прокола следует продезинфицировать крепким спиртом, а сам прокол пометить водостойкой ручкой. Таким образом, можно в течение длительного периода времени отслеживать, развиваются ли признаки болезни Лайма, такие как эритема. В этом случае необходимо немедленно обратиться к врачу. В конечном итоге врач решает, нужно ли делать анализ крови.

SVLFG рекомендует, чтобы укус клеща, полученный во время работы, был подтвержден врачом. Если в результате возникнут симптомы заболевания, профессиональное объединение покроет расходы на лечение, если укус будет признан несчастным случаем на производстве.

Больше информации о клещах

На портале www.zecken.de есть много информации . Социальное страхование для сельского, лесного и садоводческого хозяйства (SVLFG) также дает советы о том, как защититься от укусов клещей и справиться с ними. Актуальную информацию о зонах риска КЭ в Германии можно найти здесь .