Анимация углеродного цикла, или ACC, — это природное климатическое решение , время которого пришло, переместив его в центр внимания. Концепция фокусируется на важной роли, которую дикие животные могут играть в регулировании углеродного обмена между экосистемами и атмосферой.

Некоторые ученые считают, что возвращение дикой природы к её почти историческому уровню в целом ряде наземных и морских местообитаний могло бы усилить смягчение последствий изменения климата, что рассматривается как радикальный отход от научных теорий, господствовавших ранее.

«Исторически сложилось так, что в экологии экосистем люди говорили, что животные не имеют значения», — объясняет Освальд Шмитц, профессор экологии популяций и сообществ Йельской школы окружающей среды, разработавший концепцию ACC в 2010 году.

Мысль заключалась в том, продолжает он, что «растения создают среду обитания для животных, но животных недостаточно, чтобы оказывать существенное влияние на растения… Однако становится очевидным, что это не так». Большие и маленькие существа, среди которых волки, пауки, киты и мезопелагические рыбы – важны для круговорота углерода.

Развивающаяся наука

В 1970-х годах исследователи климата разработали математические модели системы Земли для оценки планетарных процессов, уделяя основное внимание влиянию атмосферы и океанов на углеродный цикл и климат Земли. Только в 1990-х годах стало больше внимания уделялось тому, что растительность может поглощать углерод и отражать солнечный свет, однако потенциальная роль животных оставалась незамеченной.

Вторая дисциплина, экология экосистем, традиционно основывалась на превосходстве растений над животными. Но представляющие её специалисты также начали применять более широкий подход, который рассматривал то, как экосистемы формируются восходящими процессами (динамики почв, питательных веществ и воды), а также нисходящим влиянием высших хищников и крупных травоядных.

«Основная парадигма [была] в том, что животные являются пассивными получателями щедрости, которую обеспечивают растения», — объясняет Ядвиндер Мали, специалист по экосистемам из Оксфордского университета и один из авторов недавней статьи о роли крупных диких животных в изменении климата . «Частично это связано с тем, что мы только начинаем понимать и оценивать роль, которую играют животные».

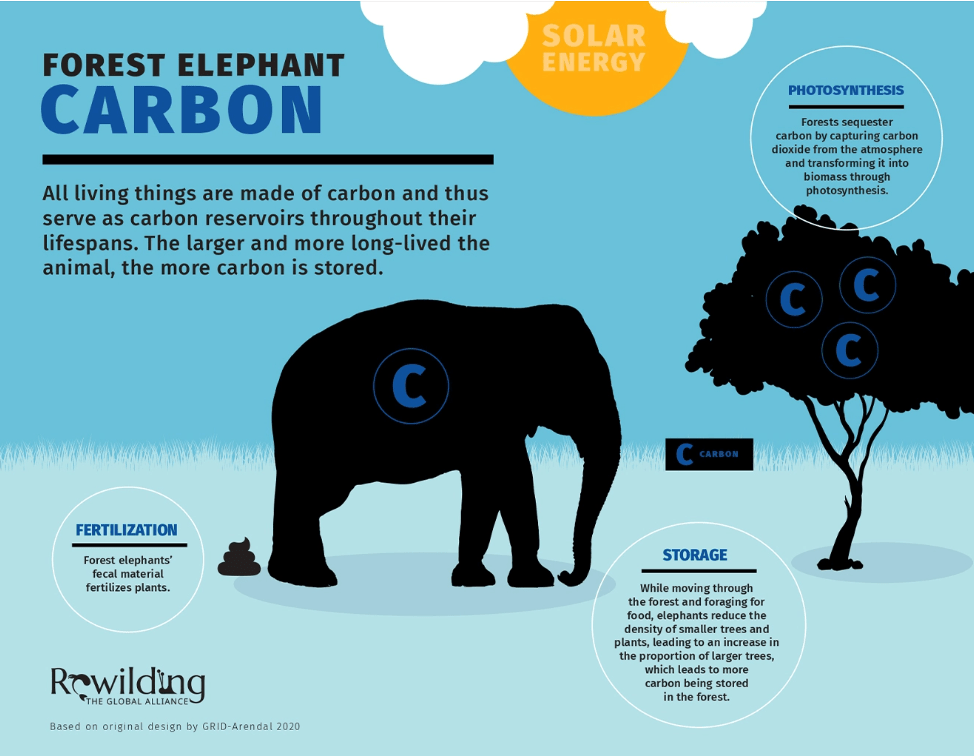

Сегодня ученые все больше осознают, что дикие животные — от крошечных опылителей до объедающих деревья слонов — активно формируют структуру и функции экосистемы, объясняет Малхи, влияя на такие процессы, как круговорот питательных веществ, потеря поверхностных вод и испарение, а также на природу и состав видов растений, существующих в определенном месте. «Благодаря всем этим влияниям они [животные] в конечном итоге формируют базовое функционирование экосистем в локальном и глобальном масштабах», — говорит Малхи.

Признание огромной роли животных

Первоначально ACC может показаться нелогичным. Как, например, возвращение травоядных к историческому уровню может помочь ландшафтам поглощать углерод, когда те же самые виды животных поедают большую часть растительности, которая в первую очередь накапливает и преобразует CO2

Но это ошибочное предположение, которое, по словам Шмитца, не принимает во внимание сложность взаимоотношений растений и животных в экосистемах. Именно поэтому он теперь является частью группы из более чем 60 ученых, экономистов и природоохранных групп, включая Глобальный альянс по восстановлению дикой природы (GWA), консорциум организаций и практиков по восстановлению дикой природы, которые стремятся сделать АСС мейнстримом (главным направлением [решения проблемы]).

Основы теории ACC можно кратко изложить, рассмотрев в качестве примера высших хищников: плотоядные, травоядные, растения и редуценты взаимодействуют в сложных пищевых цепях или трофических каскадах, которые помогают поддерживать живые системы в равновесии. Однако одним из симптомов глобального сокращения биоразнообразия является трофическая деградация: непропорциональная потеря видов, занимающих более высокие трофические уровни экосистем.

По словам Шмитца, высшие хищники, находящиеся на вершине пищевой цепи, несмотря на свою относительно небольшую численность, часто оказывают наибольшее влияние на формирование экосистемы. Они помогают сохранять баланс, контролируя травоядных, чтобы предотвратить чрезмерный выпас скота. Этот механизм работает у животных, начиная от волков, охотящихся в бореальных лесах Северной Америки, и заканчивая львами, патрулирующими африканский вельд.

Потеря плотоядных, говорит Шмитц, резко увеличивает количество травоядных, что оказывает огромное влияние на жизнь растений, изменяя секвестрацию углерода. «Открытие того, что животные оказывают каскадное воздействие на растения… привело к мысли, что эти животные также могут контролировать углеродный цикл», — отмечает он.

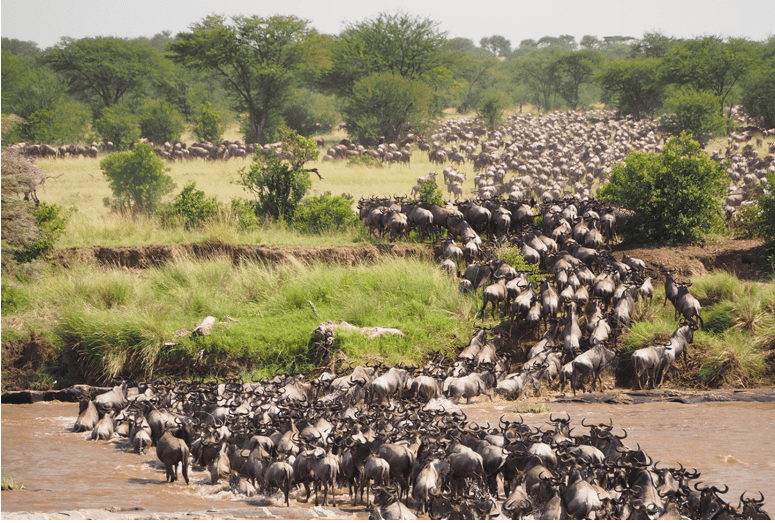

Но самый знаменитый пример ACC в действии не связан с высшими хищниками. В нем задокументировано влияние накопления углерода в результате возвращения значительного количества антилоп гну в Серенгети в 1950-х годах после того, как была найдена вакцина от смертельного вируса чумы крупного рогатого скота. Животные превратили саванну из источника выбросов углерода в поглотитель, формирую пастбищный ландшафт и превращая горючую биомассу, которая представляла угрозу лесных пожаров, в навоз, который омолаживал пастбища.

Известно, что другие травоядные животные, населяющие широко расходящиеся биомы, также помогают в хранении углерода, в том числе повторно интродуцированные бизоны в североамериканских прериях и арктические овцебыки, которые вытаптывают и объедают тундру, помогая предотвратить выброс углерода, хранящегося в вечной мерзлоте. .

Волки и их влияние на круговорот углерода

Это простая версия ACC, но на практике процессы хранения углерода между животными и растениями могут быть гораздо более сложными, поскольку многие хищники имеют сложные отношения с экосистемами в которых обитают.

Возьмем, к примеру, волков. Они являются основными хищниками, но их влияние на поглощение углерода может сильно различаться в зависимости от среды, в которой они охотятся. Отчет за 2016 год показал, что в огромных лесах Северной Америки волки, охотясь на травоядных лосей (речь идет об оленях), могут увеличить накопление углерода в растительности и почве.

Однако не только хищничество усиливает эффект накопления углерода. Само присутствие волков в среде обитания помогает создать «пейзаж страха», который изменяет привычки травоядных во время поисков пищи, заставляя их постоянно двигаться. Это движение предотвращает чрезмерный выпас скота, дает возможность расти побегам и саженцам, увеличивает биомассу леса и увеличивает поглощение углерода. Экстраполируя эти результаты, исследование оценивает (с некоторыми оговорками), что волки могут помочь увеличить запасы углерода в лесах, в которых они обитают, на 99 миллиардов метрических тонн в год.

Однако ситуация на равнинных пастбищах Северной Америки, где волки охотятся на лосей, может быть совсем иной. Лосиный навоз способствует оздоровлению пастбищ, и то же исследование 2016 года предполагает, что хищничество волков может привести к потере запасов углерода до 30 миллионов метрических тонн в год. Однако в целом исследование показывает, что чистый эффект волков заключается в увеличении связывания углерода.

Хотя соответствующее исследование еще не проводилось, стоит задуматься, могла ли историческая резня большого количества крупных животных, таких как волки и бизоны, значительно уменьшить способность их биомов накапливать углерод.

Маленькие хищники с большим углеродным воздействием

Не только мегафауна играет роль в ACC. Исследование, проведенное в 2017 году под руководством Шмитца, показывает, как разные хищники, в данном случае два вида пауков, могут влиять на накопление углерода в экосистеме, вызывая изменения в рационе кузнечиков.

Исследователи обнаружили, что там, где преобладали пауки со стратегией «сидеть и ждать», кузнечики предпочитали богатые углеродом травы, которые давали им энергию, необходимую для более частых встреч с хищниками, тем самым уменьшая запасы углерода в растениях. Но когда доминирующий паук был более активным охотником, встреч было меньше, и кузнечики питались другими травами, что позволяло процветать видам растений, богатым углеродом. По оценкам исследователей, во втором сценарии почва может удерживать в два раза больше углерода.

Другие потенциальные сценарии накопления углерода включают охоту динго на кенгуру в Южной Австралии для предотвращения чрезмерного выпаса скота, а также реинтродукции леопардов, диких собак и пятнистых гиен в национальный парк Горонгоса в Мозамбике, где истребление высших хищников создало ландшафт, где травоядные могут пастись. без страха, разрушая и уничтожая большую часть растительности, накапливающей углерод.

Морская выдра — еще один высший хищник, оказавший большое влияние на растительный мир. Она помогает контролировать морских ежей, которые, если их не остановить, могут поглотить целые леса водорослей, являющихся одим из самых эффективных поглотителей углерода на планете. Исследование , проведенное в 2012 году в Северной Америке, показало, что леса из водорослей, в которых обитают каланы, могут поглощать в 12 раз больше CO 2 , чем леса без них.

Важность питающихся фруктами животных, таких как тапиры и обезьяны-ревуны, в рассеивании семян деревьев с высокой плотностью углерода и, следовательно, в улучшении способности аккумулировать углерод целых лесов, также была отмечена Шмитцем как важный механизм связывания углерода.

Морские виды с большим воздействием на содержане углерода в океане

Потенциал ACC в борьбе с изменением климата становится еще более впечатляющим, когда эта концепция применяется к океанам, которые покрывают 70% поверхности Земли и играют решающую роль в поглощении атмосферного CO 2 .

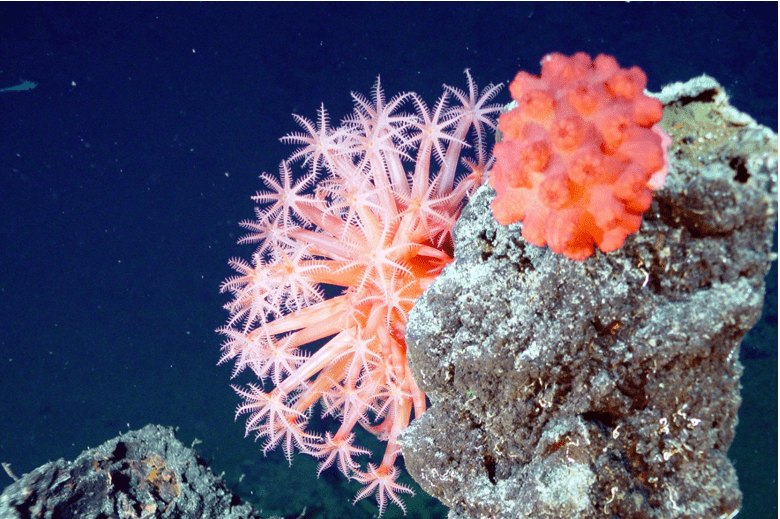

Так называемая сумеречная зона океанов, расположенная на глубине от 200 до 1000 метров (650-3300 футов) ниже поверхности, составляет около 20% всех морей по объему. Именно здесь обитают мезопелагические рыбы, крупнейшая группа позвоночных на планете. Они составляют до 95% всей рыбы в океане, и, по оценкам, их общий вес составляет 10 миллиардов метрических тонн, что побудило содиректора GWA Магнуса Сильвена описать их влияние на углеродный цикл как малоизвестное планетарное чудо.

Каждую ночь эта огромная масса рыбы мигрирует вверх, чтобы кормиться у поверхности океана, поедая крошечные морские растения, которые растут там и питаются углекислым газом из атмосферы. Поедая эти богатые углеродом растения, рыба возвращается в более глубокие воды, чтобы избежать дневных хищников. Дыша и испражняясь в океанских глубинах, эти мезопелагические рыбы играют решающую роль в доставке углерода в морские глубины в процессе, называемом биологическим насосом. (Кроме того, когда рыбы метаболизируют соль в воде, то производят кальцит, каменистый, богатый углеродом минерал, который опускается на дно океана, связывая больше углерода.)

Несмотря на свою важность, мезопелагические рыбы плохо изучены. По оценкам исследований 2021 года , углерод в их фекалиях, дыхании и других выделениях составляет 16% от общего количества углерода, который опускается ниже верхних слоев океана — примерно 1,5 миллиарда метрических тонн в год.

Но опять же, такие биогеохимические процессы сложны и многогранны: хотя способность морских экосистем улавливать и хранить углерод помогла замедлить темпы глобального потепления, удаление этого углерода из атмосферы также способствовало закислению океанов, которое может разлагать и убивать морскую жизнь

Рыболовная угроза мезопелагическим рыбам

Мезопелагические рыбы не только многочисленны, но и мелки. Поэтому до сих пор они в значительной степени ускользали от внимания рыбной промышленности. Но Сильвен опасается, что это изменится, поскольку улов мезопелагической рыбы увеличивается, и большинство из них предназначено для переработки в рыбий жир или муку. Некоторые ученые опасаются, что сокращение популяций мезопелагических рыб , вызванное чрезмерным выловом рыбы, может поставить под угрозу морской углеродный биологический насос.

В результате может потребоваться тщательное регулирование сбора урожая. Но поскольку многие из наиболее важных районов, населенных мезопелагическими рыбами, находятся за пределами национальной юрисдикции, Сильвен связывает свои надежды на сохранение с договором об открытом море , который разрабатывается Конвенцией ООН по морскому праву (ЮНКЛОС), чтобы помочь защитить рыбу.

В прошлом месяце, во время климатического саммита COP27 в Египте, GWA и Blue Marine Foundation призвали ввести глобальный мораторий на мезопелагический промысел, чтобы предотвратить эксплуатацию морских глубин и сумеречной зоны.

«Подрывать их критическую роль в глобальном углеродном цикле путем обращения против них мирового рыболовного флота было бы катастрофической ошибкой», — говорится в заявлении групп.

«Океаны часто упускают из виду, когда дело доходит до восстановления дикой природы», — отмечает Сильвен. «Это последний рубеж… [его] нужно спасти от глобального промысла… Иногда человечеству приходится воздерживаться от исследования каждого дюйма планеты. «Защита мезопелагической зоны от эксплуатации человеком является обязательной. Это один из самых рентабельных механизмов, доступных человечеству для решения климатического кризиса», — говорит он.

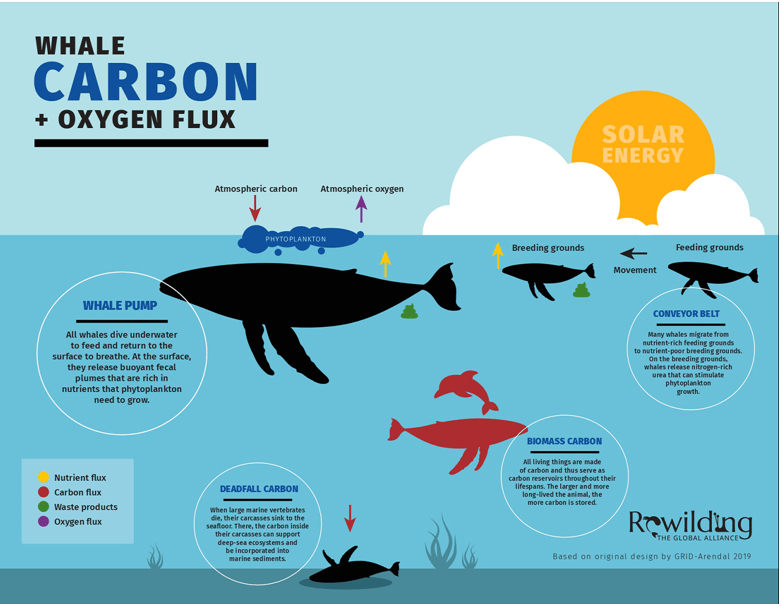

Киты также играют замечательную роль в повышении способности океанов накапливать углерод. Глубоко ныряя, чтобы поесть криля, а затем возвращаясь на поверхность, чтобы дышать и испражняться, они приносят растворенные питательные вещества, особенно железо и азот, в светлую зону, которая составляет первые 25 м (82 фута) водного столба. Эти питательные вещества затем стимулируют рост фитопланктона и других морских растений, которые используют фотосинтез для удаления углерода из атмосферы. Эти приповерхностные вегетативные цветы, в свою очередь, кормят ночных посетителей мезопелагических рыб.

Исследователи из Международного валютного фонда (МВФ) подсчитали, что полностью восстановленная глобальная популяция китов, увеличившаяся с нынешнего уровня в 1,3 миллиона особей до расчетного доиндустриального китобойного промысла в пределах от 4 до 5 миллионов, могла бы способствовать секвестрации более 1,5 миллиарда метрических тонн CO 2 ежегодно.

«Возвращение ключевых видов, которые действительно могут изменить функционирование систем», может сделать всех видов животных важными союзниками в борьбе с изменением климата, — говорит Сильвен. Но не менее важно и то, что дальнейшее резкое сокращение популяций животных может способствовать глобальному потеплению.

Новая роль для ревайлдинга

Теперь Сильвен стремится распространить информацию: он призывает членов более широкого природоохранного движения мыслить более комплексно и считает, что ACC может придать повышенное значение глобальным инициативам по восстановлению дикой природы, добавив улавливание углерода в качестве цели восстановления среды обитания. «Речь идет о взаимодействии между климатом и биоразнообразием [и] об одной из лучших возможностей, которые у нас есть для природных климатических решений», — говорит он.

Малхи соглашается. «Сейчас интересно то, что за последние пять лет эти две разные области — одна планетарная [по масштабу] и одна, очень сильно изучающая локальные экосистемы, — начинают накладываться друг на друга и взаимодействовать… Инновация заключается в том, что экологией экосистем доказано, что локальный масштаб имеет глобальные и планетарные последствия».

Однако старые парадигмы умирают с трудом. По-прежнему преобладает представление о том, что улавливание и хранение углерода, с одной стороны, и охрана дикой природы, с другой, не связаны и даже исключают друг друга, говорит Шмитц. Остается общепринятым мнение, что выделение ландшафтного пространства для сохранения и увеличения биоразнообразия может конфликтовать с выделением земли для улавливания углерода.

Тем не менее, момент для кардинальных перемен может быть здесь. Теперь, когда концепция решений, основанных на природе, набирает обороты, Шмитц уверен, что все больше ученых начнут смотреть на более широкую картину. «Есть ощущение, что эффект, который эти животные могут оказать, тривиален [по сравнению с тропическим лесом]», — говорит он, и это может быть правдой, если вы посмотрите на один вид в одном месте и на его вклад в поглощение углерода. Но масштабируйте вещи, продолжает он, и вы получите более реальную картину того, как эти многочисленные небольшие вклады в совокупности влияют на глобальный углеродный баланс.

«Мы должны изменить свое мышление и не придумывать это глобальное домашнее решение, а думать о более региональных приложениях», — говорит он, — «каждый вносит свой вклад в работу с животными, которые есть у него на заднем дворе».

Изображение баннера: Воющий волк. Возвращение волков в Йеллоустонский национальный парк в США резко изменило некоторые части ландшафта, поскольку стада оленей, объедающих лесную поросль, сократились, что позволило укорениться новым деревьям, накапливающим углерод. Изображение от colfelly через Pixabay (общественное достояние).

Цитаты:

Малхи, Ю., Ландер, Т., Ле Ру, Э., Стивенс, Н., Масиас-Фаурия, М., Веддинг, Л.,… Канни, С. (2022). Роль крупных диких животных в смягчении последствий изменения климата и адаптации. Текущая биология , 32 (4), R181-R196. doi: 10.1016/j.cub.2022.01.041

Уилмерс, CC, и Шмитц, OJ (2016). Влияние трофических каскадов, вызванных серым волком, на круговорот углерода в экосистеме. Экосфера , 7 (10). дои: 10.1002/ecs2.1501

Шмитц, О. Дж., Бучковски, Р. В., Смит, Дж. Р., Телторст, М., и Розенблатт, А. Э. (2017). Состав сообщества хищников связан с удержанием углерода в почве в зависимости от градиента землепользования человека. Экология , 98 (5), 1256-1265. дои: 10.1002/ecy.1794

Моррис, Т., и Летник, М. (2017). Удаление высшего хищника инициирует трофический каскад, который распространяется от травоядных к растительности и запасу питательных веществ в почве. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences , 284 (1854), 20170111. doi: 10.1098/rspb.2017.0111

Уилмерс, К.С., Эстес, Дж.А., Эдвардс, М., Лайдре, К.Л., и Конар, Б. (2012). Влияют ли трофические каскады на хранение и поток атмосферного углерода? Анализ каланов и ламинарии. Frontiers in Ecology and the Environment , 10 (8), 409-415. дои: 10.1890/110176

Саба, Г.К., Берд, А.Б., Данн, Дж.П., Эрнандес-Леон, С., Мартин, А.Х., Роуз, К.А., … Уилсон, С.Э. (2021). К лучшему пониманию вклада рыбы в поток углерода в океане. Лимнология и океанография , 66 (5), 1639-1664. doi: 10.1002/lno.11709