Угольная электростанция рядом с крупными жилыми домами недалеко от Тяньцзиня, Китай. ООО «ИН ПИКЧЮРЗ»

Несмотря на десятилетия исследований и саммитов по климату, выбросы парниковых газов продолжают расти. Ученый-энергетик Вацлав Смил говорит, что пора перестать метаться между апокалиптическими прогнозами и радужными моделями быстрого сокращения выбросов CO2 и сосредоточиться на сложной задаче перестройки нашей энергетической системы.

Первая климатическая конференция ООН состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. За прошедшие десятилетия мы провели серию глобальных встреч и бесчисленное количество оценок и исследований. Ежегодные конференции по изменению климата начались в 1995 г. (в Берлине) и включали в себя широко разрекламированные встречи в Киото (1997 г., с его совершенно неэффективным соглашением), Марракеше (2001 г.), Бали (2007 г.), Канкуне (2010 г.), Лиме (2014 г.) и Париже. (2015).

Около 50 000 человек прилетели во французскую столицу, чтобы принять участие в очередной конференции, на которой они должны были заключить, как нас уверяли, «эпохальное» — а также «амбициозное» и «беспрецедентное» — соглашение. Тем не менее, Парижское соглашение не кодифицировало каких-либо конкретных целей по сокращению выбросов крупнейшими в мире источниками выбросов. И даже если все добровольные необязательные обязательства будут выполнены (что совершенно невероятно), Парижское соглашение все равно приведет к 50-процентному увеличению выбросов к 2030 году.

Некоторые ориентиры

Так что же мы сделали, чтобы предотвратить или обратить вспять глобальное потепление за три десятилетия после Рио?

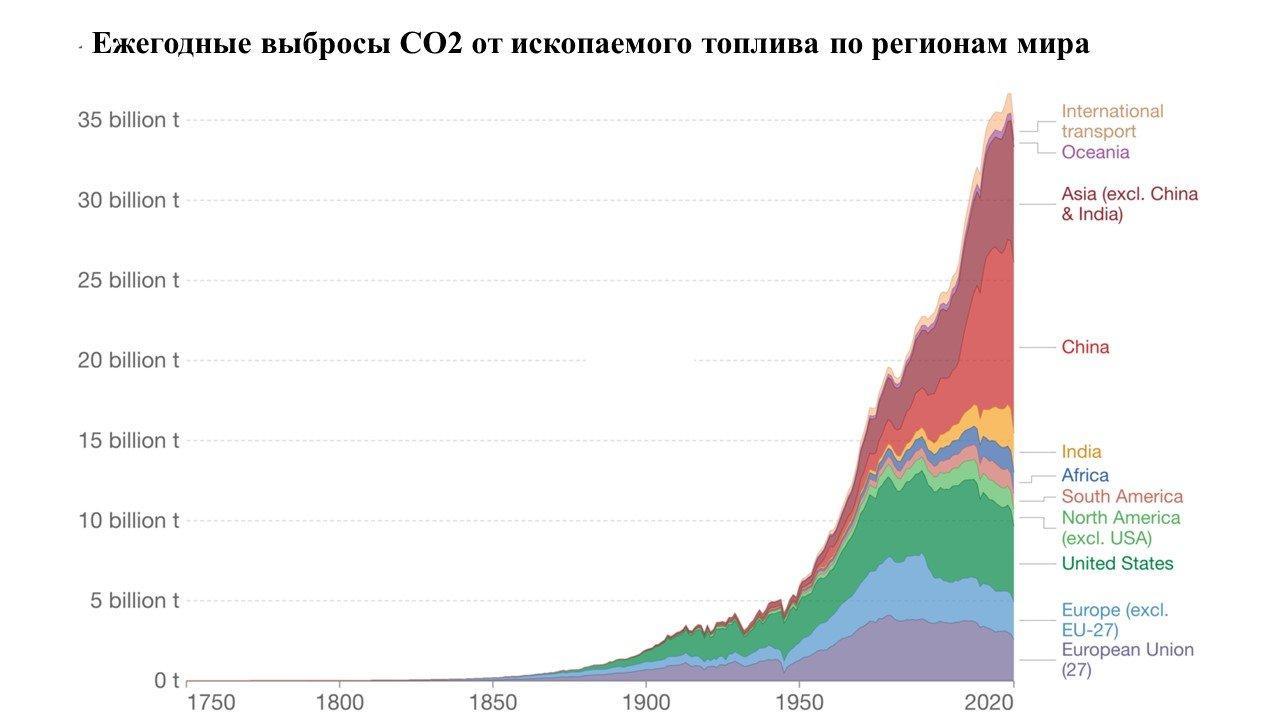

Факты очевидны: в период с 1989 по 2019 год мы увеличили глобальные антропогенные выбросы парниковых газов примерно на 67 процентов. Богатые страны, такие как США, Канада, Япония, Австралия и страны Европейского союза, где потребление энергии на душу населения три десятилетия назад было очень высоким, действительно сократили свои выбросы, но только примерно на 4 процента. При этом выбросы парниковых газов в Индии выросли в 4,3 раза, а в Китае — примерно в 4,8 раза. Уровни CO2 в атмосфере, которые на протяжении веков колебались около 270 частей на миллион (ppm), летом 2020 года поднялись до более чем 420 ppm, что более чем на 50 процентов превышает уровень конца 18 века.

К сожалению, мы по большей части игнорировали шаги по ограничению долгосрочных последствий изменения климата. Ясно, что вывод о том, что мы сможем добиться обезуглероживания в любое время, эффективно и в необходимом масштабе, противоречит всем накопленным за 30 лет доказательствам.

Проблема в том, что вместо того, чтобы трезво взглянуть на огромные проблемы постепенного отказа от ископаемых видов топлива, которые являются основой современной индустриальной экономики, мы мечемся между катастрофизмом, с одной стороны, и магическим мышлением «техно-оптимизма», с другой.

В последние десятилетия мы увеличили нашу зависимость от сжигания ископаемого топлива. От неё нельзя избавиться легко и недорого. Насколько быстро мы сможем изменить ситуацию, пока неясно. Добавьте к этому все остальные экологические заботы, и вы должны сделать вывод, что ключевой экзистенциальный вопрос — сможет ли человечество реализовать свои устремления в безопасных границах нашей биосферы? — не имеет простых ответов. Крайне важно, чтобы мы понимали факты. Только тогда мы сможем эффективно решить проблему.

К сожалению, мы в значительной степени игнорировали шаги, которые могли бы ограничить долгосрочные последствия изменения климата и которые должны были быть предприняты даже при отсутствии каких-либо проблем с глобальным потеплением, поскольку они обеспечивают долгосрочную экономию и обеспечивают больший комфорт. Более того, мы преднамеренно внедрили и способствовали распространению новых продуктов и преобразований энергии, которые увеличили потребление ископаемых видов топлива и, следовательно, еще больше увеличили выбросы CO2.

Лучшими примерами этих упущений и комиссий являются неоправданно неадекватные строительные нормы и правила в странах с холодным климатом, которые приводят к непомерной трате энергии, и повсеместное внедрение внедорожников. Количество владельцев внедорожников начало расти в США в конце 1980-х годов и в конечном итоге распространилось по всему миру. К 2020 году средний внедорожник ежегодно выбрасывает примерно на 25 процентов больше CO2, чем стандартный автомобиль. Умножьте это на 250 миллионов внедорожников, которые будут ездить по всему миру в 2020 году, и вы увидите, как глобальное распространение этих машин многократно свело на нет любые выгоды от обезуглероживания, полученные в результате медленного распространения электромобилей (всего 10 миллионов во всем мире в 2020 году).

В 2010-х годах внедорожники стали второй по величине причиной роста выбросов CO2 после производства электроэнергии. Если их массовое общественное признание продолжится, у них есть потенциал компенсировать любую экономию углерода за счет более чем 100 миллионов электромобилей, которые могут появиться на дорогах к 2040 году.

Список того, что мы не сделали, но могли бы сделать, очень длинный. Но чтобы двигаться вперед, первое, что мы должны сделать, — это осознать первенство ископаемого топлива и уяснить предстоящие задачи.

Растущая зависимость от ископаемого топлива является наиболее важным фактором, объясняющим достижения современной цивилизации. Средний житель Земли сейчас имеет в своем распоряжении в 700 раз больше полезной энергии, чем его предки в начале XIX века. Изобилие этой энергии лежит в основе и объясняет достижения — от лучшего питания до массовых путешествий; от механизации производства и транспорта до мгновенной персональной электронной связи — это стало нормой в богатых странах.

Те, кто намечает свои предпочтительные пути к безуглеродному будущему, должны предоставить нам реалистичные объяснения, а не просто предположения.

Для тех, кто игнорирует энергетические и материальные императивы нашего мира, для тех, кто предпочитает мантры зеленых решений пониманию того, как мы пришли к этому, рецепт прост: просто обезуглеродить — перейти от сжигания ископаемого углерода к преобразованию неисчерпаемых потоков возобновляемой энергии. Но мы — цивилизация, работающая на ископаемом топливе, чьи технические и научные достижения, качество жизни и процветание зависят от сжигания огромного количества ископаемого углерода, и мы не можем просто уйти от этого критического фактора, определяющего наше состояние, через несколько десятилетий, не говоря уже о годах.

Полная декарбонизация мировой экономики к 2050 году возможна только за счет немыслимого глобального экономического отступления или в результате чрезвычайно быстрых преобразований, основанных на почти чудесных технических достижениях. Одно ключевое сравнение: в 2020 году среднегодовое снабжение энергией на душу населения для 40 процентов жителей Земли (3,1 миллиарда человек, включая почти все население Африки к югу от Сахары) не превышало уровень, достигнутый совместно в Германии и Франции в 1860 году. Чтобы приблизиться к порогу достойного уровня жизни, этим 3,1 миллиардам человек необходимо будет как минимум удвоить, а лучше утроить потребление энергии на душу населения, и при этом умножить свое электроснабжение, увеличить производство продуктов питания и построить необходимую инфраструктуру. Эти требования неизбежно приведут к дальнейшей деградации биосферы.

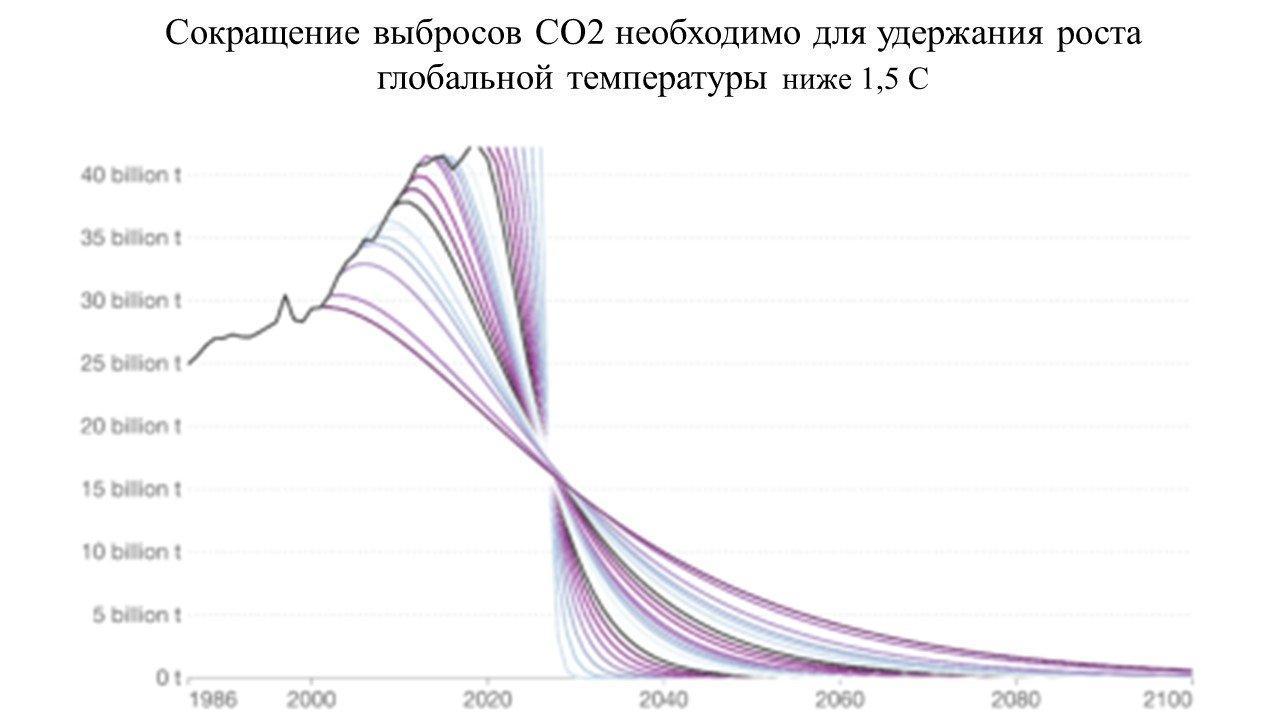

Что мы можем сделать в ближайшие десятилетия? Мы должны начать с признания фундаментальных реалий. Раньше мы считали повышение средней глобальной температуры на 2 градуса по Цельсию относительно допустимым максимумом. Однако в 2018 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) понизила этот показатель до 1,5 градуса Цельсия.

Последний анализ комбинированных эффектов потепления привел к выводу о том, что мы следуем траекторией развития, которая приведет к глобальному потеплению на 2,3 градуса по Цельсию. Весьма вероятно, что любой шанс удержать потепление на уровне 1,5 градуса уже упущен. Несмотря на это, многие институты, организации и правительства все еще теоретизируют о сохранении этого уровня.

В отчете МГЭИК о потеплении на 1,5 градуса Цельсия предлагается сценарий, основанный на таком внезапном и постоянном отказе от нашей зависимости от ископаемого топлива, что выбросы CO2 сократятся вдвое к 2030 году и полностью исчезнут к 2050 году. Компьютеры облегчают построение сценариев ликвидации углерода, но те, кто намечает свои предпочтительные пути к безуглеродному будущему, должны дать нам реалистичные объяснения, а не просто набор более или менее произвольных и крайне невероятных предположений, оторванных от технических и экономических реалий и игнорирующих внутреннюю природу, массивность и колоссальная сложность наших энергетических и материальных систем.

Один радужный сценарий, подготовленный главным образом исследователями Европейского союза и не обремененный соображениями реального мира, предполагает, что средний мировой спрос на энергию на душу населения в 2050 году будет на 52 процента ниже, чем в 2020 году. повышение температуры ниже 1,5°С. Но сокращение спроса на энергию на душу населения вдвое за три десятилетия было бы поразительным достижением, учитывая тот факт, что за предыдущие 30 лет глобальный спрос на энергию на душу населения вырос на 20 процентов.

Какие чудесные варианты будут доступны африканским странам, зависящим от ископаемого топлива для обеспечения 90 процентов своей энергии?

Сторонники этого нереалистичного сценария допускают лишь двукратное увеличение всех видов мобильности в течение следующих трех десятилетий в том, что они называют глобальным югом, и трехкратное увеличение владения потребительскими товарами. Но в Китае прошлого поколения рост был совершенно иным: в 1999 г. в стране было всего 0,34 автомобиля на 100 городских домохозяйств; в 2019 году их число превысило 40 — относительное увеличение более чем в сто раз всего за два десятилетия. В 1990 году одно из каждых 300 городских домохозяйств в Китае имело оконный кондиционер; к 2018 году на 100 домохозяйств приходилось 142,2 кондиционера — рост более чем в 400 раз менее чем за три десятилетия.

Во втором сценарии, определяющем цель полной декарбонизации к 2050 году, группа исследователей энергетики из Принстонского университета наметила необходимые сдвиги в США. Разработчики Принстонского сценария признают, что полностью исключить потребление ископаемого топлива будет невозможно и что единственный способ добиться нулевого уровня выбросов — это прибегнуть к тому, что они называют «четвертым столпом» своей общей стратегии — к массовому улавливанию углерода и хранению выбрасываемого CO2. Их расчет требует удаления от 0,9 млрд до 1,7 млрд тонн газа в год. Это потребовало бы создания совершенно новой отрасли по улавливанию, транспортировке и хранению газа, которая каждый год должна была бы обрабатывать в 1,3–2,4 раза больше объема текущей добычи сырой нефти в США, отрасли, на создание которой ушло более 160 лет и триллионы долларов.

Кто может быть против решений, которые являются одновременно дешевыми и почти мгновенно эффективными, которые создадут бесчисленное количество хорошо оплачиваемых рабочих мест и обеспечат беззаботное будущее грядущим поколениям? Давайте все просто будем петь куплеты из этих зеленых гимнов, следовать всеобновляемым предписаниям, и новая глобальная нирвана наступит всего через десятилетие — или, если дело немного затянется, к 2035 году.

Увы, внимательное прочтение показывает, что эти волшебные рецепты не дают объяснения тому, как четыре материальных столпа современной цивилизации (цемент, сталь, пластик и аммиак) будут производиться исключительно с помощью возобновляемой электроэнергии. Они также не объясняют убедительно, как авиаперевозки, судоходство и грузоперевозки (которым мы обязаны нашей современной экономической глобализацией) к 2030 году могут стать на 80 процентов безуглеродными; они просто утверждают, что это могло быть так.

Какие чудесные варианты будут доступны африканским странам, которые сейчас полагаются на ископаемое топливо для обеспечения 90 процентов своей первичной энергии, чтобы снизить свою зависимость до 20 процентов в течение десятилетия? И как Китай и Индия (обе страны все еще расширяют добычу угля и угольную генерацию) вдруг перестанут использовать уголь?

Нет смысла спорить о деталях того, что по сути является академическим эквивалентом научной фантастики. Они начинают с произвольно поставленных целей (ноль к 2030 или к 2050 году) и работают в обратном направлении, чтобы включить предполагаемые действия, соответствующие этим достижениям, при этом фактические социально-экономические потребности и технические императивы не имеют большого значения или не имеют никакого значения.

Мы все больше подвержены противоположным склонностям к катастрофизму и технооптимизму.

Таким образом, реальность давит с обоих концов. Огромный масштаб, стоимость и техническая инерция углеродозависимой деятельности делают невозможным устранение всех этих видов использования всего за несколько десятилетий. Мы не можем мгновенно изменить курс сложной системы только потому, что кто-то решил, что глобальная кривая потребления внезапно развернет свой многовековой подъем и сразу пойдет на устойчивый и относительно быстрый спад.

Мы все больше подвержены противоположным склонностям к катастрофизму (те, кто говорит, что остались считанные годы, прежде чем последний занавес опустится на современную цивилизацию) и технооптимизму (те, кто предсказывает, что силы изобретательства откроют неограниченные горизонты за пределами границ цивилизации). Земля, превращая все земные проблемы в несущественные истории). Реальным людям обе эти позиции ощутимой пользы не приносят. Я не вижу каких-либо заранее определенных результатов, а скорее сложную траекторию, зависящую от нашего — далеко ещё не ясного — выбора.

Катастрофистам всегда было трудно представить, что человеческая изобретательность может удовлетворить будущие потребности в еде, энергии и материалах, но в течение последних трех поколений мы делали это, несмотря на утроение населения мира с 1950 года. А технооптимисты, которые обещают бесконечные , почти чудесные решения, должны считаться с таким же плохим послужным списком. Одним из самых известных провалов была вера во всеохватывающую силу ядерного деления как решения наших энергетических потребностей.

Во время последнего всплеска усиливающегося катастрофизма некоторые журналисты и активисты пишут о климатическом апокалипсисе который вот-вот настанет, тиражируя последние предупреждения: в ближайшем будущем площади, наиболее подходящие для проживания людей, будут сокращаться, большие площади Земли скоро станут непригодными для жизни, климатическая миграция изменит Америку и мир, средний глобальный доход существенно снизится. Некоторые пророчества утверждают, что у нас может быть всего около десяти лет, чтобы предотвратить глобальную катастрофу.

Я убежден, что мы могли бы обойтись без этого непрекращающегося потока не менее чем тревожных и слишком часто довольно пугающих предсказаний. Насколько полезно каждый день говорить, что конец света наступит в 2050 или даже в 2030 году? И если эти утверждения верны, почему мы вообще должны беспокоиться о глобальном потеплении?

С другой стороны, почему некоторые ученые продолжают рисовать такие произвольно изгибающиеся и падающие кривые, ведущие к почти мгновенной декарбонизации? И почему другие обещают скорое появление технических суперфиксов, которые поддержат высокий уровень жизни всего человечества? Нет никаких ограничений для сборки таких моделей, поэтому предсказатели должны постулировать 100-процентное недорогое термоядерное электричество или холодный синтез к 2050 году. Только воображение ограничивает эти предположения: они варьируют от довольно правдоподобных до явно бредовых.

Такие предсказуемо повторяющиеся пророчества (сколь бы благонамеренными и сколь бы страстными они ни были) не дают никаких практических советов о развертывании наилучших возможных технических решений, о наиболее эффективных способах юридически обязывающего глобального сотрудничества или о решении трудной задачи убедить население в необходимости значительных расходов, выгоды от которых не проявятся в ближайшие десятилетия.

Дело в том, что мы можем многое изменить, но не притворяясь, что преследуем нереалистичные и произвольные цели. История не разворачивается как компьютеризированное академическое упражнение, основные достижения которого приходятся на годы, оканчивающиеся на нулевой или пятый. История полна разрывов, поворотов и непредсказуемых отклонений.

Мы не можем знать, в какой степени мы добьемся успеха к 2050 году, а думать о 2100 году действительно за пределами нашего понимания.

Мы можем довольно быстро перейти к замещению угольной электроэнергии природным газом (при производстве и транспортировке без значительных утечек метана он имеет значительно более низкую углеродоемкость, чем уголь) и к расширению производства солнечной и ветровой электроэнергии. Мы можем отказаться от внедорожников и ускорить массовое внедрение электромобилей. И у нас все еще есть большие неэффективности в строительстве, бытовом и коммерческом использовании энергии, которые можно выгодно уменьшить или устранить.

Декарбонизация производства электроэнергии может добиться самого быстрого прогресса, потому что стоимость установки на единицу солнечной или ветровой мощности теперь может конкурировать с наименее дорогими вариантами использования ископаемого топлива. А некоторые страны уже в значительной степени уже трансформировали свою энергетику.

Значительное сокращение выбросов углерода — в результате сочетания постоянного повышения эффективности, улучшения конструкции систем и умеренного потребления — возможно, и решительное стремление к этим целям ограничит конечную скорость глобального потепления. Но мы не можем знать, в какой степени мы добьемся успеха к 2050 году, а думать о 2100 году действительно за пределами нашего понимания. Например, был ли хотя бы один специалист по моделированию климата, который в 1980 году предсказал самый важный антропогенный фактор, вызывающий глобальное потепление за последние 30 лет: экономический подъем Китая?

Что остается под сомнением, так это наша коллективная — в данном случае глобальная — решимость эффективно решать по крайней мере некоторые критические проблемы. Богатые страны могли бы значительно сократить среднее потребление энергии на душу населения и при этом сохранить комфортное качество жизни. Широкое распространение простых технических решений, начиная от обязательных тройных окон и заканчивая конструкциями более надежных транспортных средств, будет иметь значительный кумулятивный эффект.

Реальность такова, что любые достаточно эффективные шаги будут явно немагическими, постепенными и дорогостоящими. Мы преобразовывали окружающую среду во все возрастающих масштабах и с возрастающей интенсивностью на протяжении тысячелетий, и мы извлекли из этих изменений много пользы, но неизбежно страдала биосфера. Есть способы уменьшить эти воздействия, но не хватает решимости развернуть их в необходимых масштабах, и если мы начнем действовать достаточно эффективно в глобальном масштабе, нам придется заплатить значительную экономическую и социальную цену. Будем ли мы действовать обдуманно, предусмотрительно или будем действовать только под давлением ухудшающихся условий?

Новые исходы, новые решения и новые достижения всегда с нами. Мы очень любознательный вид с замечательным многолетним опытом адаптации и еще более замечательными недавними достижениями в том, чтобы сделать жизнь большей части населения мира более здоровой, богатой, безопасной и продолжительной. Тем не менее, фундаментальные ограничения сохраняются: мы изменили некоторые из них благодаря нашей изобретательности, но такие корректировки имеют свои ограничения.

В цивилизации, где производство товаров первой необходимости в настоящее время обслуживает почти 8 миллиардов человек, любое отклонение от устоявшейся практики наталкивается на ограничения масштаба. Хотя предложение новых возобновляемых источников энергии (ветер, солнце, новое биотопливо) впечатляюще выросло — примерно в пятьдесят раз за первые 20 лет 21-го века — мировая зависимость от ископаемого углерода снизилась лишь незначительно, с 87 процентов до 85 процентов от общего объема поставок.

Кроме того, любые эффективные обязательства будут дорогостоящими и должны будут действовать по крайней мере в течение двух поколений, чтобы принести желаемый результат (значительное сокращение, если не полное устранение выбросов парниковых газов). И даже резкое сокращение, выходящее далеко за пределы того, что можно было бы реально предусмотреть, не принесет никаких убедительных преимуществ в течение десятилетий. Это поднимает необычайно сложную проблему межпоколенческой справедливости, то есть нашу неизменную склонность обесценивать будущее.

Я не пессимист и не оптимист. Я ученый, пытающийся объяснить, как на самом деле устроен мир.

Мы ценим сейчас больше, чем потом, и соответственно оцениваем проблемы. Если средняя продолжительность жизни в мире (около 72 лет в 2020 году) останется прежней, поколение, родившееся примерно в середине 21 века, будет первым, кто ощутит совокупную экономическую чистую выгоду от политики смягчения последствий изменения климата. Готовы ли молодые граждане богатых стран ставить отдаленные выгоды выше своих непосредственных? Готовы ли они поддерживать этот курс более полувека?

Никто в 1945 году не мог бы предсказать, что мир с более чем 5 миллиардами дополнительных людей будет питаться лучше, чем когда-либо в истории. Жизнь спустя нет никаких оснований полагать, что мы находимся в лучшем положении, чтобы предвидеть масштабы грядущих технических новшеств, события, которые определят судьбы наций, и решения (или их прискорбное отсутствие), которые определят судьбу нашей цивилизации в течение следующих 75 лет.

Я не пессимист и не оптимист. Я ученый, пытающийся объяснить, как на самом деле устроен мир. Реалистическое понимание нашего прошлого, настоящего и неопределенного будущего — лучшая основа для приближения к непознаваемому пространству времени перед нами. Хотя мы не можем быть конкретными, мы знаем, что наиболее вероятная перспектива — это смесь прогресса и неудач, кажущихся непреодолимыми трудностей и почти чудесных успехов. Будущее, как всегда, не предопределено. Его исход зависит от наших действий.

Эта статья была составлена на основе новой книги Вацлава Смила «Как устроен мир на самом деле», в которой содержится обзор ключевых современных глобальных проблем, включая производство продуктов питания, энергии и материалов, а также процесс глобализации.

Вацлав Смил — выдающийся почетный профессор Университета Манитобы и автор более 40 книг и 500 статей — занимается междисциплинарными исследованиями в области энергетики, изменения окружающей среды и населения, производства продуктов питания, истории технических инноваций, оценки рисков и публичная политика.