Публикую эту статью для Светланы Исаченко и Сэнсэя. Она написана в конце 80-х годов, никогда не публиковалась, но давно бродит по просторам Интернет. Рекомендую прочитать, хотя понимаю, что скучно… На нашем втором (платном – 100 грн в месяц) сайте, все наши и многие другие работы, отчеты, презентации и т.п сейчас размещаются в более удобном виде и доступны для скачивания. Новый сайт с рабочим названием “Рынок древесины” (на самом деле его содержание много шире и название будет другое) активно развивается и наполняется, мы его не рекламируем, но те кто хочет нам помочь уже подписываются. Всем им СПАСИБО ! М.П.

ИСТОРИЯ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ: ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Попков М.Ю.

На успех любых реформ можно расчитывать только в том случае, если реформаторы изучили особенности объекта реформирования, опираются на знание собственной истории и мирового опыта, ясно представляют себе какого результата и каким образом они хотят добиться. В противном случае ход реформ уподобиться походке пьяного, шагающего от столба до столба, периодически на долго застывающего в задумчивости, а затем решительно делающего десяток шагов сначала по направлению к дому, потом к куму, а затем к магазину… Анализ публикаций последних 2-3 лет по вопросам реформирования лесного сектора экономики Украины свидетельствует о том, что приведенная гипербола может стать стилем нашего государственного лесоуправления. Избежать дорогостоящих ошибок может помочь изучение истории формирования правовых и экономических основ лесоуправления на территории Украины, которая хранит ответы на многие вопросы, сегодня волнующие специалистов.

- “Бывает нечто, о чем говорят “смотри, вот это новое”;

- но это было уже в веках, бывших прежде нас.”

Екклесиаст, 1, стих 10.

История украинского народа, сформировавшегося на границе “дикого поля”, неразрывно связана с лесом. Лесные засеки защищали селения от нападения кочевников, лес давал материал для строительства, сырье для кустарных промыслов, пищу, лекарства… Славянские племена, на территории современной Украины занимали местности изобиловавшие лесом и дичью: правый берег Днепра, берега Десны, Припяти, Тетерева и других исконно лесных рек и речек. Веками лесом пользовались “по потребности”. Наказание за рубку деревьев дуба, предусмотренное в “Русской Правде” Ярослава 1, было простым заимствованием из греческих судебных сборников и практического значения не имело. Конец свободной вырубке лесов положил Петр 1 указы которого о создании государственной лесной администрации и охране высококачественных деревьев и насаждений, необходимых для удовлетворения потребностей судостроения составлены в духе “лесного суверенитета” – верховного права государства (царя, короля и т.п.) пользоваться всеми благами леса, разрешать и запрещать его рубку, разбирать возникающие споры, наказывать правонарушителей. На территории Украины, преимущественно в помещичьих дачах, прилегающих к рекам, впадающим в Днепр, для потребностей Черноморского флота было заповедано значительное количество мачтовых дубовых, частично ясеневых, кленовых и грабовых деревьев. Сегодня трудно представить себе, что по таким рекам как Тетерев, Сож, Ипуть, Самара, Ирпень во времена наших прапрабабушек сплавляли корабельный лес…

После смерти Петра, начинается неуклонное ослабление государственного контроля за использованием лесов. Окончательно идею великого реформатора о сбережении лесов для высших государственных целей похоронила Екатерина 2, воспетая Державиным за то, что “ леса рубить не запрещает”. Она отменила строгое лесоохранительное законодательство и предоставила леса в полную частную собственность, определив главной целью государственного лесоуправления извлечение максимальной выгоды из лесов, принадлежащих собственно государству (казне). Государственная лесная администрация (Лесной департамент) из Адмиралтейства была передана в состав Министерства финансов, где просуществовала с 1802 по 1837 год. Позднее Лесной департамент перешел в состав Министерства государственных имуществ (в 20 веке Министерство земледелия и государственных имуществ), отпочковавшееся от Министерства финансов. Последнее, впрочем, сохранило специализированные подразделения ведающие лесами горных заводов и удельными лесами. Дальнейшие преобразования системы государственного управления лесами связаны с отменой крепостного права, изданием Лесоохранительного закона (1888 г.) и подготовкой нового Лесного Устава (1914 г.), принятию которого помешала война. Все они были направлены на совершенствование системы государственного лесоуправления, но не затрагивали его основ, базирующихся на фундаменте частной собственности на землю.

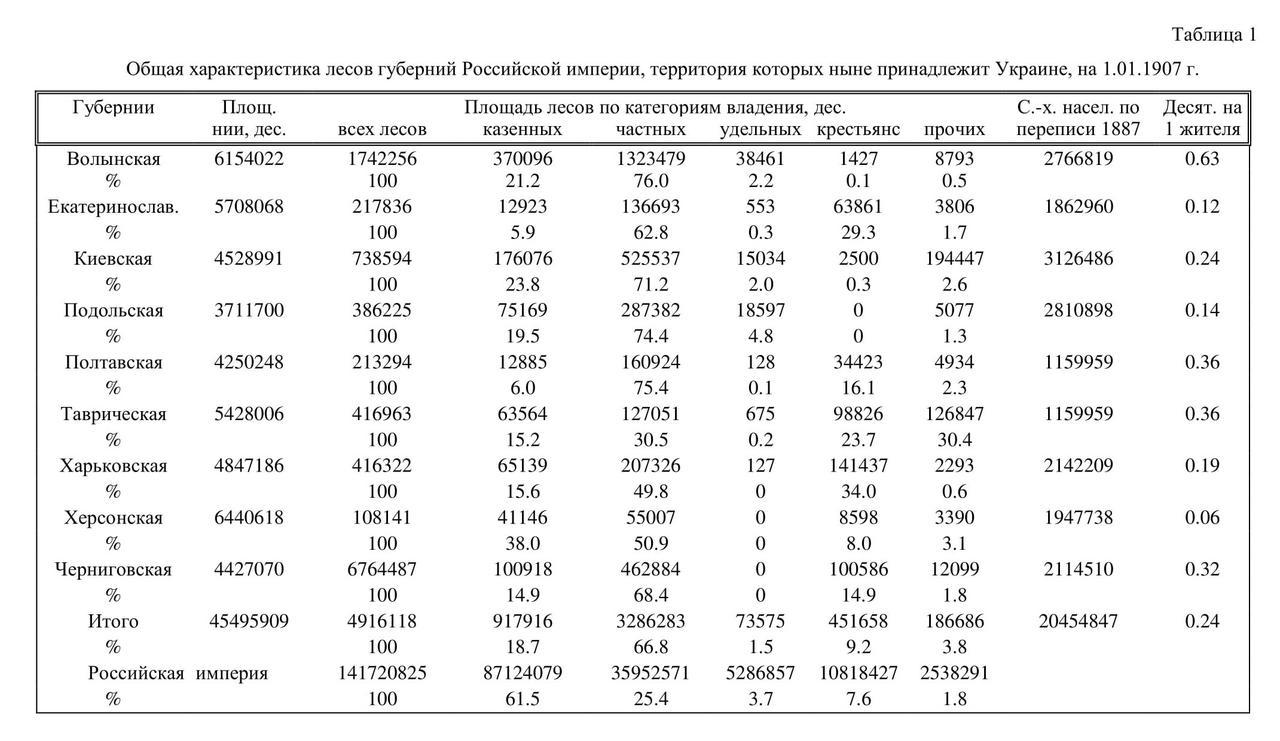

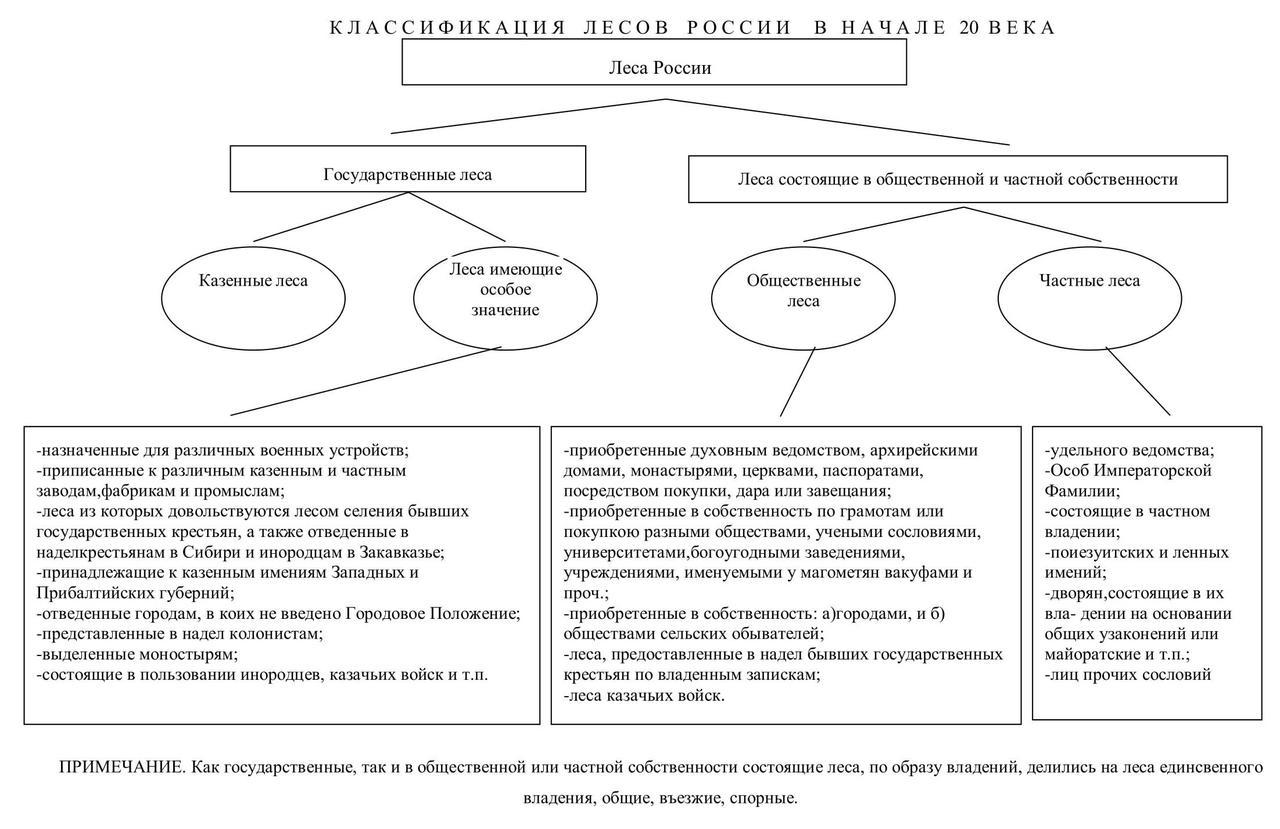

В начале 20-го века лесное законодательство Российской империи представляло собой двух томный сборник, включающий сотни законодательных актов, принятых в разное время в основном без связи друг с другом. В совокупности они отражали скорее историю государственного лесоуправления со времен Ивана Грозного, чем его реальную практику, базирующуюся на не большем числе документов, разработанных применительно к периоду перехода страны от феодального строя к капиталистическому. Исключительно историей становления лесной собственности объясняется и сверх сложная структура собственности на леса (схема), сохранившаяся в России вплоть до революции, и характер распределения лесов относящихся к разным формам собственности по территории страны (табл.1).

Согласно российского законодательства, государственный лес являлся имуществом, собственником которого было само государство в лице казны. Государственные леса делились на две группы:

– “казенные” леса , которые состояли в непосредственном распоряжении казны в лице Лесного департамент;

– леса, имеющие особое назначение – которые находились в распоряжении других ведомств, установлений, заведений и обществ (военное и морское ведомство, горные промыслы, государственные крестьяне, города).

Лесной департамент был полномочным представителем государства (казны), являясь его непосредственным и единственным доверенным в деле управления лесами. Лесное ведомство хозяйничало в лесах и распоряжалось ими, выполняя все те задачи и функции, которые предоставлены частным собственникам и во всем подчиняясь действию правил о частной собственности.

Российское законодательство о частных лесах в начале века делилось на две идейно обособленные части: к первой относились положения дублирующие распоряжения Екатерины, провозглашающие идеалы частной собственности и подкрепляющие их государственными гарантиями; ко-второй, более поздние положения, вытекающие из крайней необходимости спасать частные леса от полного истребления.

Екатериненские принципы лесоуправления, близки и понятны любому современному лесопромышленнику. Они гарантировали собственнику леса право на невмешательство казенных управлений в частную собственность, право на независимое пользование лесными богатствами; право на расчистку леса; право на торговлю лесом. После принятия Лесоохранительного закона 1888 года, давшего по единодушному свидетельству специалистов более чем скромные результаты, в обязанность частным собственникам леса было вменено осторожное обращение с лесом во избежание пожара и способствование выполнению лесом защитных и социальных функций.

И казна, и частные собственники на равных конкурировали на лесных рынках стремясь выгоднее реализовать лес и лесопродукцию. Цена древесины и продуктов лесопереработки формировалась в результате свободного взаимодействия лесовладельцев, лесопотребителей и торговых агентов. Причем государство выступало и в качестве лесовладельца – поставщика древесины ( казенные лесничества), и в качестве крупного лесопотребителя (казенные железные дороги). Рыночная инфраструктура формировалась стихийно и в начале 20 века имела явно выраженный региональный характер, что особенно ярко проявлялось на территории современной Украины, исключительно неоднородной по степени обеспеченности лесными ресурсами.

Волынская губерния была наиболее многолесной и импортировала лес. Казенные лесничества 60-70% продукции заготовок поставляли на зарубежные рынки, – в Германию, Австрию, Англию. Частные владельцы, в своем большинстве еще в 19 веке выбравшие крупомерный дуб, пользующийся спросом в Европе, торговали на местном рынке и поставляли древесину вниз по Днепру, – от Киева до Одессы. (Общий характер частной лесной торговли в 19 веке исчерпывающе характеризовал российский патриот, немец К.Арнольд писавший: “… мы отдаем иностранцам целые десятины леса за какую-нибудь говорящую куклу, за модную часовую цепочку или бестыжую шансонетку…”). Использовались разнообразные формы продаж. Казна предпочитала торговать лесом на корню, продавая его мелкими делянками по краткосрочным (на 1.5 года) контрактам. Большинство частников также продавало растущий лес, но крупными массивами, заключая контракты на 5-20 лет. Рубки частных лесов в целом велись более интенсивно, лес стоил дешевле, сделки проводились менее формально, чем в казенных лесничествах. Все это, в совокупности с другими факторами, привело в конечном итоге к повсеместному на Украине истощению частных лесов. Безусловно были приятные исключения. Так в Волынской губернии наследники графа Уварова и князя Радзивила осуществляли поставку самостоятельно заготовленного леса на нужды железных дорог и Акционерного товарищества лесных производств, тем самым рационально эксплуатируя леса и умножая собственную выгоду. Князь Сангушко не только заготавливал свой лес, но и перерабатывал его на собственном заводе. Впрочем, это скорее исключение, чем правило. Практически вся лесная промышленность и торговля Волыни находилась в руках евреев, по свидетельству очевидцев, ведущих свои дела в тайне и келейно. Это приводило к обилию промежуточных рук между лесовладельцем и конечным потребителем лесопродукции. Определенные проблемы создавала и доставка древесины. Если затраты на заготовку оценивались в 5-10% от общей стоимости, то гужевая доставка леса “весила ” более 30-50%. Это делало экономически недоступными многие удаленные лесные дачи с относительно дешевым, низкосортным лесом.

Черниговская и Киевские губернии, в целом обеспеченные своим лесом, тем не менее вели оживленную торговлю с многолесными районами, находящимися в верховьях Десны, Припяти и других рек в бассейне Днепра. Они специализировались на переработке и перепродаже лесоматериалов в низовья Днепра. Лишь небольшие партии древесины из этого региона шли на экспорт: дуб в Германию, а сосна в Египет и Турцию (через Одессу). Крупнейшим потребителем лесопродукции являлся город Киев. Среди его лесных торговых предприятий первое место занимали склады по продаже стройматериалов. Характерно, что в большинстве своем они не были связаны с лесоперерабатывающими производствами, занимая на рынке свою собственную нишу. Поставка леса осуществлялась через маклеров. Большое распространение имела вексельная форма оплаты по договорам.

Полтавская, Харьковская, Екатеринославская и Херсонская губернии в начале века представляли собой огромный потребляющий рынок лесопродукции. Важное место на нем занимал уездный город Кременчуг, уже в то время крупный железнодорожный узел. Прибывающий по Днепру кругляк здесь распиливался и по железным дорогам растекался по всему региону. Местные лесопромышленники обычно закупали лес в верховьях Днепра и его притоков, используя при этом заводских агентов или комиссионеров. Харьков в лесоторговом отношении являлся крупнейшим рынком, потребляющим готовую лесопродукцию, завозимую по железным дорогам. Лесопильных заводов в самом Харькове не было, хотя в районах губернии имелись лесопилки, ориентированные на местное сырье и местные потребности. Широко известен крупный лесопильный завод в Тростянецком имении Л.Кенига. Производимый здесь дубовый паркет отличался отменным качеством и поставлялся в Москву и Петербург. Характерно, что на Харьковском рынке конкурировала лесопродукция Поволжского (Пензенская, Симбирская, Нижегородская губернии) и Днепровского (Минская, Могилевская, Орловская, Киевская губернии) бассейнов. Громадным распределительным центром лесоматериалов был Екатеринослав, расположенный перед знаменитыми Днепровскими порогами. На 1900 год это был пятый в России рынок по размеру торговых оборотов, после Петербурга, Москвы, Риги и Архангельска. Однако к 1910 году уже были заметны признаки его упадка: торговые обороты резко снизились, лесопильные заводы работали лишь на половину своей мощности. Причина кризиса в развитии и удешевлении железнодорожного транспорта, который сделал выгодной переработку круглого леса в верховьях Днепра с тем, чтобы готовую продукцию доставлять потребителю по железным дорогам. Особое положение занимали центры лесной торговли Херсонской губернии: города Херсон, Николаев и Одесса. Они давали выход российским лесным товарам на всемирные рынки. Днепровские пороги, значительно повышающие стоимость водной доставки леса в Херсон, лишали губернский центр явных географических преимуществ. Однако несмотря на это он являлся крупным центром лесопереработки. Реализация планов улучшения проходимости порожистой части Днепра, должна была привести к расцвету Херсона в качестве лесоторгового центра России. Одесса и Николаев были связаны железными дорогами с верховьями Днепра, что и определяло их преимущества перед Херсоном. Через Одессу в начале века шла торговля лесоматериалами с Турцией, Голландией, Италией, Францией, Германией, Англией и некоторыми другими государствами. Несмотря на сопротивление Австрии и Румынии, российские лесоторговцы именно через Одессу начали успешно выходить на рынки Ближнего Востока. Одесситы торговали и на внутреннем рынке, поставляя лесопродукцию в Приазовье, на Северный Кавказ, города Черноморского побережья. Они покупали лес в верхнеднепровских губерниях, – на ярмарках Гомеля, Минска и Киева, а затем перепродавали. Сделки осуществлялись лично или через агентов, преимущественно по ценам франко-Одесса.

В целом в дореволюционных границах Украины ежегодно заготавливалось 16-19 млн.кбм древесины. Оценивая это факт следует учитывать, во-первых, то что возрастная структура украинских лесов в начале века была значительно более благоприятной чем в настоящее время, во-вторых, то что лесозаготовки велись в размерах привышающих прирост леса (в казенных лесах ориентировочно на 10-15%, а в частных на 50-60%). Промышленность и транспорт осваивали только 36% заготавливаемой древесины. Основным ее потребителем в дореволюционной Украине было население. Украинский импорт лесоматериалов оценивался в 152 млн.пудов. Более 80% древесины поступало из Беларусии, Брянщины и Смоленщины, а остальная часть из Центрально-Поволжского района. Данные о лесоэкспорте из украинских губерниях в 1913 году, осуществляемом по железным дорогам, приведены в таблице 2. Его общий объем составлял около 11 млн. пудов и оценивался как “скромный”. Еще около 3 млн.пудов лесопродукции отправлялось морским путем через Одессу. Практически весь дореволюционный экспорт из украинских губерний был представлен дубовыми лесоматериалами. Более 80% экспорта приходилось на полуфабрикаты: доски поставлялись на Ближний Восток, в Германию, Голандию, Францию; шпалы в Бельгию, Германию, Англию, Турцию, Голандию; клепка в Англию, Францию, Германию, Голандию.

В совокупности приведенные факты свидетельствуют о том, что в начале века на территории современной Украины лесной рынок существовал и успешно развивался. Перечислим его основные особенности.

- Украинский лесной рынок был важнейшей частью общего лесного рынка Российской империи. На нем осуществлялись торговые сделки регионального, межрегионального и международного масштаба.

- Значительные различия в лесообеспеченности частей Украины в совокупности с несомненными выгодами её географического расположения, определили широчайший диапазон “стратегий” торговли (местная торговля, экспорт, импорт, посредничество) и ярко выраженную региональную специализацию отдельных секторов украинского лесного рынка.

- Главенствующим фактором, определяющим уровень цен на региональных украинских лесных рынках, являлись транспортные расходы на доставку лесоматериалов, в свою очередь зависящие от удаленности рынка от мест заготовки древесины и способов её доставки. В качестве примера укажем, что во всех отношениях одинаковые крупномерные сосновые бревна в 1910 году стоили в Киеве – 7.77, Черкассах – 8.83, Екатеринославе – 12.37 рублей за кубический метр; за кубометр лучшей сосновой доски платили в Житомире -17.31, Черкассах -27.56, Одессе – 30.39 рублей.

- Способы доставки древесины определяли направленность развития и закономерности размещения лесоперерабатывающих производств. При относительно дешевой водной транспортировке, перерабатывающие предприятия располагались в непосредственной близости от пристаней – конечных или перевалочных пунктов доставки (чем крупнее бревно, тем выгоднее его сплавлять на большие расстояния); при дорогой железнодорожной перевозке, места лесопереработки и лесозаготовки стремились сблизить, с тем чтобы конечным потребителям доставлять готовую продукцию, весящую значительно меньше, чем исходное сырьё. Показательно, что удешевления ж.д. тарифов и увеличения густоты сети железных дорог в бассейне Днепра оказалось достаточно, для существенного изменения стратегии развития лесного сектора экономики.

- Украинский лесной рынок отличался общей дороговизной и высокими (по российским меркам) требованиями к качеству лесного товара. Использовалась дифференцированная в зависимости от породы и размеров система определения цен на лесопродукцию, включающая крайне жестки требования относительно сортировки древесины по фаутности и качеству обработки. В каждом крупном торговом центре действовали свои, исторически сложившиеся системы деления лесоматериалов при определении цен. Отсутствие унификации усложняло торговые операции. При заключении международных сделок трудности возникали из-за несоответствия русских мер измерения зарубежным.

- На украинском лесном рынке не было монополистов, ни среди поставщиков, ни среди покупателей лесопродукции. Напротив, слишком большая доля сделок приходилась на мелкие комиссионерские и посреднические операции. На перепродаже древесины и организации сделок промышлял целый класс мелких лесоторговцев и комиссионеров ( в основном евреев). Обилие посреднического элемента, само по себе облегчающее торговлю, в условиях лесного рынка приносило вред. (Конечно не из-за национальности посредников, а из-за отсутствия надлежащей организации и гласности при проведении торгов.)

- Характерной чертой лесного рынка являлась специализация фирм по отдельным сортам лесного товара и регионам (одна фирма поставляла исключительно дубовую бочарную клепку в Англию, другая специализировалась на экспорте доски в Германию, третья производила шпалы для строительства железных дорог и т.п.).

Рассматривая дореволюционный лесной украинский рынок мы не затронули западный (карпатский) регион современной Украины. В начале века эти земли входили в состав Австро-Венгрии: Восточная Галиция ныне Львовская и Ивано-Франковская области; Буковина – Тернопольская, Черновицкая область; Северная Венгрия – Закарпатская область. Леса данного региона отличались высоким качеством. Заготавливаемая здесь древесина шла, в основном, на экспорт, – в Германию, Италию, Великобританию, Францию, Швейцарию и многие другие страны. Лесная промышленность к 1910 году здесь была хорошо развита и продолжала наращивать мощности. К ее особенностям следует отнести ускоренное развитие мебельных и лесохимических производств, нацеленных на удовлетворение преимущественно зарубежного спроса. Другие отличия развития лесного сектора экономики в западной части Украины будут отмечены ниже, в связи с рассмотрением закономерностей поведения государства, как крупнейшего лесособственника и лесопотребителя, в рыночной системе отношений.

С позиций сегодняшнего дня наибольший интерес вызывает опыт государственного участия в лесном секторе экономики. Рассматривая его, мы продолжим экскурс в собственную историю, ограничившись при этом поиском ответов на следующие вопросы:

– как государство организовывало торговлю лесом? (a);

– как определялась цена леса на корню и каковы были экономические показатели государственного лесного хозяйства? (б);

– каково было участие государства в лесозаготовке, лесопереработке и торговле готовой продукцией?(в).

а) Вначале века в России казенный лес продавался как на корню, так и в заготовленном виде. Хозяйственные (т.е. проводимые силами собственника – казны) заготовки, принявшие постоянный характер на рубеже веков, быстро доказали свою экономическую целесообразность и получили широкое распространение. Однако, прежде всего их развивали в районах с недостаточным сбытом леса на корню (восточные губернии Европейской России, Сибирь) к числу которых украинские земли не относились. Здесь продавался только растущий лес.

Обычно, продажа казенного леса производилась с торгов. Большие партии леса реализовали в губернских центрах, мелкие в уездных городах и селениях. Объявления о расположении, объеме и стоимости продаваемого леса, а также о времени и месте проведения торгов печатались заблаговременно в губернских ведомостях и других изданиях. На торги можно было присылать запечатанные объявления с указанием максимальной цены, которую покупатель готов заплатить за ту или иную назначенную к продаже лесосеку. К ним должен был прилагаться залог в размере 10-20% от стартовой цены. Между лицами, явившимися на торги и внесшими залоги, велся торг на повышение, начиная с объявленной цены. Лес оставался за тем, кто предлагал наивысшую цену, либо во время торга, либо во вскрывыемом после его окончания объявлении. После утверждения результатов торгов, лесопромышленник платил деньги (частями или полностью, в зависимости от предварительных условий) и получал лесорубочный билет и разрешение на вывозку леса. Продолжительность операций по лесозаготовке определялась в 1-4 года. На время их выполнения казна удерживала залог (10-20% общей стоимости леса или установленный на единицу площади лесосеки), который возвращался лесопромышленнику в случае выполнения последним условий договора касательно очистки лесосек и лесовосстановления. В оговоренных инструкцией случаях допускалась продажа леса без торгов (она практиковалась в лесоизбыточных областях России), а также безденежные и льготные отпуски казенного леса.

Казна уделяла постоянное внимание вопросам лесной торговли, в частности изучению конъюнктуры внутренних и зарубежных рынков. Начиная с 1910 года, местные лесные управления в обязательном порядке, по установленной программе представляли лесному департаменту сведения о лесных торгах. Подобного рода отчеты готовили и русские консульства в Западной Европе. В составе лесного департамента работал лесоторговый отдел, занятый сбором, обработкой и анализом поступающих сведений. Результат его работы вылился в программу мероприятий, направленных на увеличение сбыта за границу переработанной древесины, оборудование и улучшение сплавных путей, нормализацию условий торговли. Надо отметить, что на международных лесных рынках наблюдалась жесткая конкуренция, в связи с чем защита российских интересов была не лишней. Достаточно вспомнить о том, что недооценка важности проблемы, вылилась в то, что Германия, установив, по сути запретительные, таможенные пошлины на ввоз обработанной лесопродукции из России, сумела активизировать экспорт кругляка и тем самым, в сущности за российский счет, стимулировала развитие собственной лесоперерабатывающей промышленности.

Порядок продажи казенного леса постоянно совершенствовался. К числу крупных нововведений, вошедших в проект нового Лесного Устава, следует отнести увеличение максимальных сроков отпуска леса с 4 до 24, а в особых случаях до 48 лет, а также предоставление на срок действия договора в бесплатное пользование частным лесопромышленным фирмам участков казенных земель под постройку лесоперерабатывающих производств и рабочих поселков . Очевидно, названные меры должны были стимулировать развитие крупной лесной промышленности, открыть путь внедрению в России опыта концессионных лесозаготовок. Заметим, что иностранные концессии в добывающей промышленности (горно-рудной, угольной) в дореволюционной России были широко распространены (к примеру, в Донецком угольном бассейне львинная доля шахт принадлежала иностранцам), тогда как лесные концессии должного развития не получили. Однако в 1916 году Лесным Департаментом был подготовлен список, включающий 39 лесных участков различной площади (от 200 тыс. до 1.5 млн.десятин), предназначенных к сдаче в концессию иностранцам.

Заботясь о повышении доходности казенных лесов лесной департамент не забывал о защите интересов местного населения и кустарей. Названные категории потребителей имели право покупать лес без торгов. Местные управления следили за тем, чтобы в продажу назначались участки леса, покупка которых была по средствам местному населению. Правила отпуска леса без торгов сельскому населению в 1914 году были дополнены пунктами, облегчающими условия покупки леса. В частности, стимулировался подеревный отпуск леса на домашние надобности.

Определенные особенности были присущи организации государственного лесного хозяйства на территории западных областей современной Украины, где капиталистический этап развития продолжался вплоть до Второй мировой войны. Во-первых, значительное распространение здесь получила практика заключения концессионных договоров, по которым государство сдавало свои леса частным фирмам на длительные сроки (до 50 лет) для проведения лесозаготовок. (Дело в том, что главным фактором лимитирующим заготовку леса в карпатском регионе являлось бездорожье. Устройство сплава и строительство дорог требавало времени и значительных предварительных капитальных вложений, что и предопределило выбор концессионной формы продажи леса на корню.) Во-вторых, государственные лесные ведомства в данном регионе одновременно занимались лесохозяйственной, лесозаготовительной и деревообрабатывающей деятельностью, имея значительное число лесозаводов и пилорам. Особенно бурное развитие государственная деревопереработка получила после распада Австро-Венгрии и вхождения значительной части западных, украинских территорий в состав Польши, правительство которой активно использовало экспорт лесопродукции для пополнения бюджета.

б) Цена леса на корню в государственных лесах определялась согласно “Наставления для составления такс на лесные материалы из казенных лесных дач”. Таксы составлялись по местностям, привязаным к основным рынкам древесины и лесопродукции. При разработке такс учитывалась обширная информация, сбор которой входил в обязанности местных лесничих. Перечень данных, необходимых для составления такс приведен ниже.

- Рыночные цены на лесные материалы и изделия.

- Стоимость заготовки леса разных сортиментов.

- Стоимость провоза леса различным транспортом на различные расстояния.

- Процентное соотношение между объемом различных материалов и изделий и объемом отрубков из которых эти материалы и изделия изготавливаются.

- Средний размер установившейся прибыли на затраченный капитал.

- Результаты фактической продажи леса за последнее время.

- Таксовые цены на лесные материалы и изделия, существующие в ближайших казенных дачах.

Группировка и составление такс по губерниям входило в обязанноять Управлений государственных имуществ. При исчислении такс прежде всего определяли рынок к которому тяготеет конкретная лесная дача. Цена леса на корню рассматривалась как один из элементов рыночной цены разных сортиментов древесины. Она являлась результатом определенного сочетания остальных элементов, входящих в состав рыночной цены, и естественно зависила от условий спроса и предложения на рынке. Формула, используемая для определения таксы на древесину приведена ниже:

W= (P – (r + t) 1.0p) / 1.0p

где W – такса;

Р – рыночная цена сортимента;

r – издержки заготовки сортимента;

t – стоимость доставки сортимента к рынку;

p – процент прибыли на затраченный капитал.

Следует отметить, что рассчитанные значения таксовой стоимости являлись лишь нижней границей цены отпускаемого на корню леса. Ее использовали при мелкооптовой продаже леса местному населению и при расчете объема льготных и бесплатных отпусков. На торгах высококачественный лес часто продавался со значительными надбавками на таксу. К примеру, в 1912-1913 годах на торгах в Винницкой губернии зафиксированы следующие проценты надбавки на таксу: на дуб максимальная надбавка 139%, средняя-97%; на березу и осину 298 и 107%; на граб 422 и 222%.

Рыночная система ценообразования и в дореволюционной России и в современных странах с рыночной экономикой опиралась и опирается на единую теорию происхождения стоимости древесины. Её источником считаются силы природы, капитал и труд. В соответствии с их затратами происходит перераспределение средств, вырученных при продаже древесины на рынке. Собственник земли (в нашем случае государство или казна) получает свою долю в виде ренты; капиталист с прибылью компенсирует затраты капитала; работники занятые выращиванием и заготовкой древесины получают оплату за свой труд. Методика определения общей стоимости древесины и ее составляющих за последние 150 лет несколько усовершенствована в деталях, но по сути осталась не изменной (Гейер, 1878; Орлов,1930; Уилламс,1991) и базируется на методе расчета ожидаемого дохода с земли, предложенном М.Фаустманом.

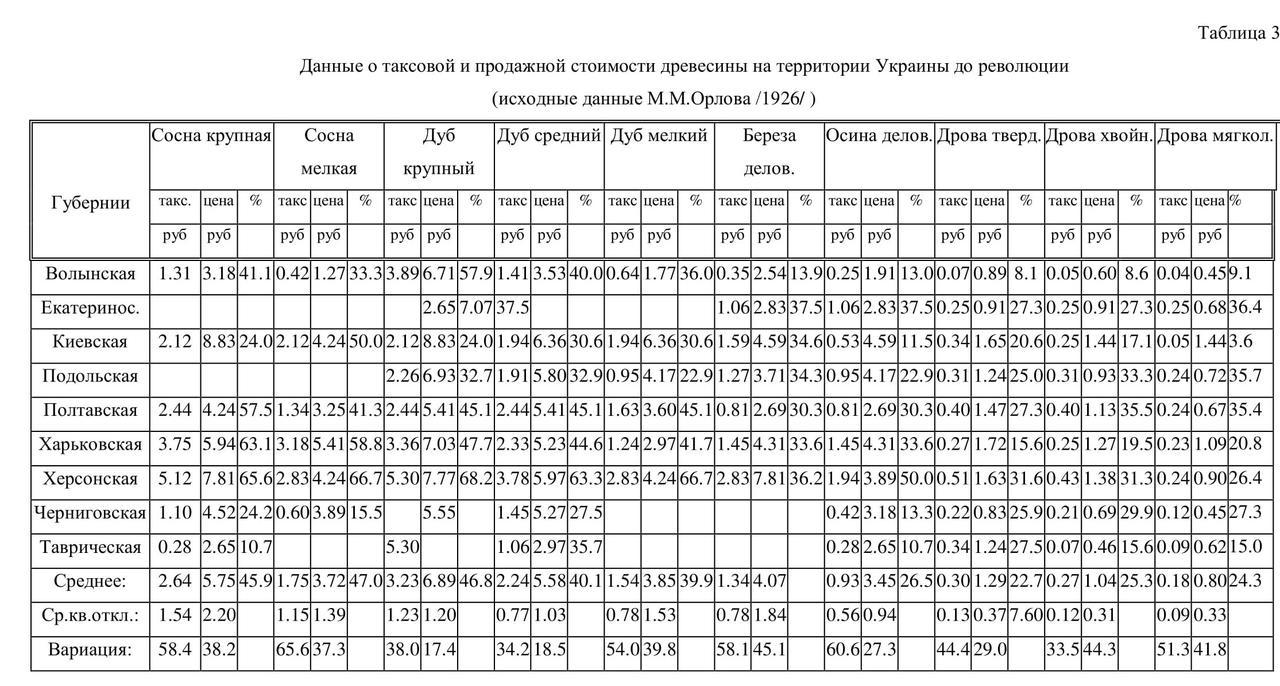

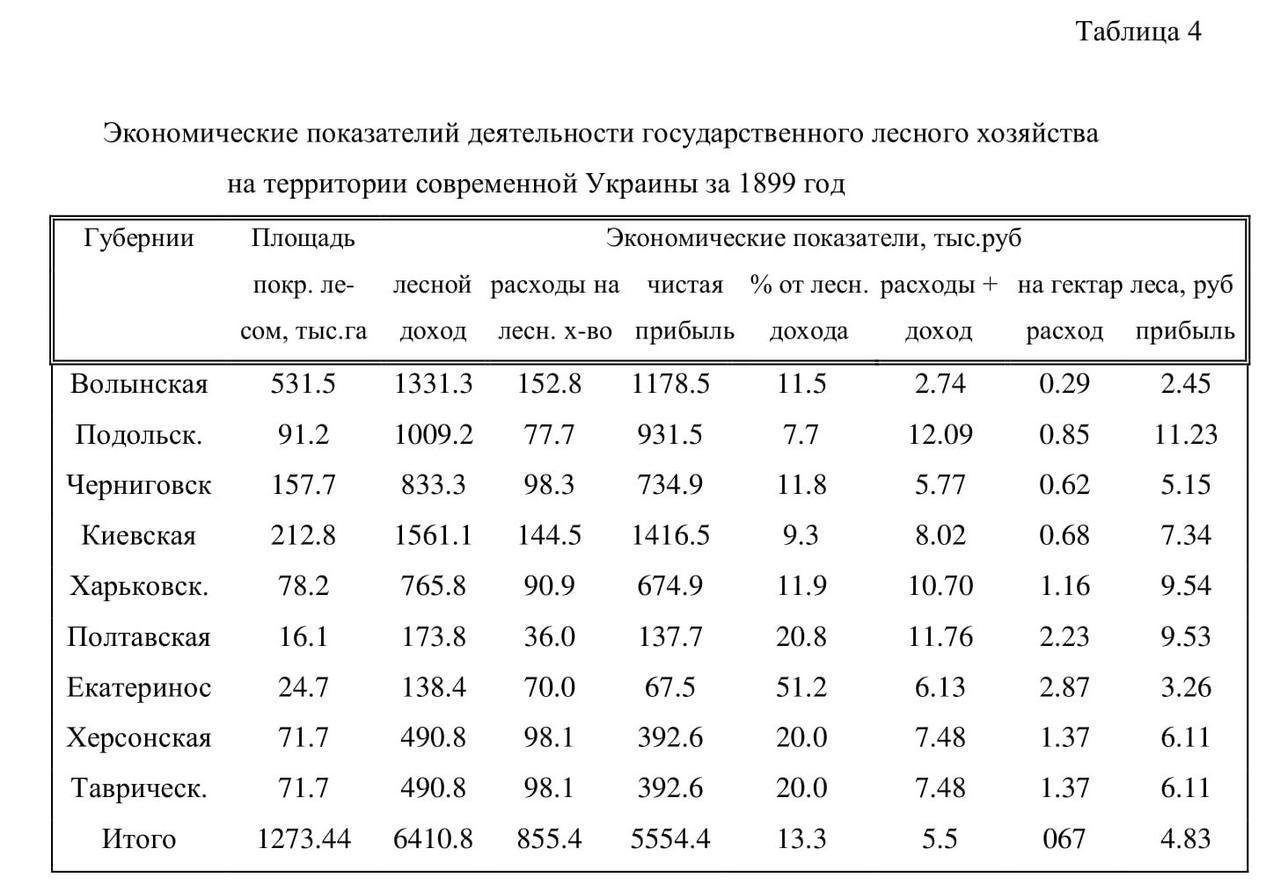

В таблице 3 приведены данные о таксовой и продажной стоимости древесины на территории Украины на 1913 год, а в таблице 4 экономические показатели деятель ности казенного лесоуправления за 1899 год. Выводы вытекающие из их анализа сводятся к следующему:

– таксовые цены на одинаковую древесину в губерниях Украины значительно различались между собой. Характерно, что варьирование таксовых цен по территории Украины для всех сортиментов было выше чем варьирование их рыночных цен;

– в малолесных губерниях, обеспечивающих себя преимущественно привозным лесом, абсолютное значение такс и доля(%) таксовой стоимости в рыночной цене древесины были закономерно выше, чем в лесных губерниях;

– доля таксовой стоимости (ренты) в рыночной цене леса закономерно повышалась с повышением качества древесины;

– лесной доход, основным источником пополнения которого была таксовая стоимость проданного на корню казенного леса, в целом значительно превышал совокупные расходы государства на ведение лесного хозяйства.

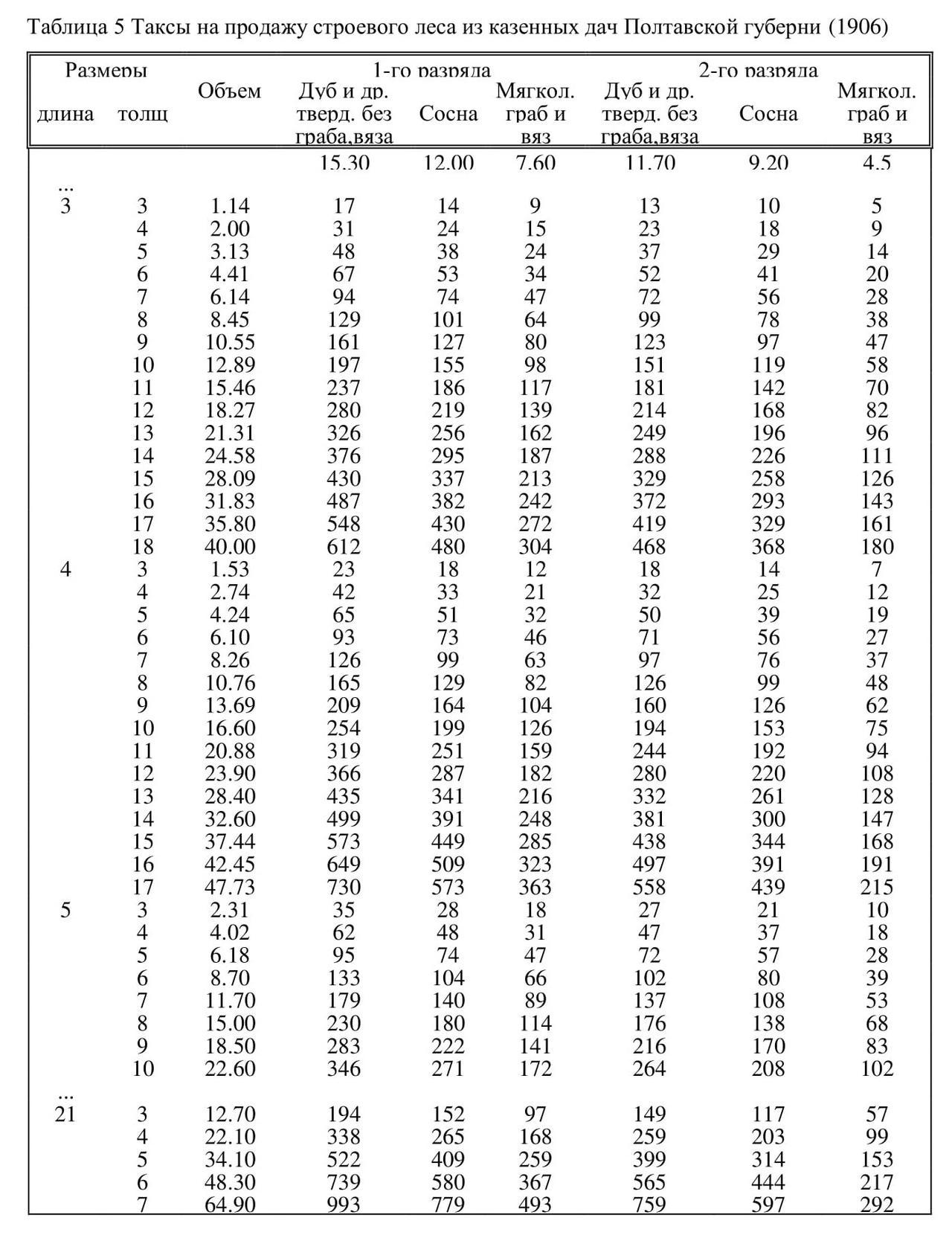

Безусловно, нельзя сравнивать экономические результаты ведения лесного хозяйства в современной и дореволюционной Украине: коренным образом отличаются возрастная структура и качество государственных лесов, структура затрат на лесное хозяйство, цели государственного лесоуправления. Однако, очевидно что переходя к рыночным отношением необходимо многое заимствовать из прошлого опыта, в частности экономическую систему хозяйствования стержнем которой является методика ценообразования на древесину. В таблице 5 приведен фрагмент такс на строевой лес, разработанных в 1906 году для Полтавской губернии. Прежде всего бросается в глаза непривычная для современного (точнее “советского”) специалиста дробность оценки сортиментов. К изменению цены леса на корню приводило увеличение длины бревна на аршин (71 см) и толщины на вершок(4.45 см). Современные таксы ограничиваются делением бревен на “крупные”, “средние” и “мелкие”… Однако различия между действующими сегодня на Украине и дореволюционными таксами значительно глубже…

в) Отношение государства к проведению лесозаготовок и переработке древесины – один из наиболее больных вопросов реформы современного лесного хозяйства в странах с переходной экономикой. Законодатели России, в проведении реформ широко использующие дореволюционный опыт, тем не менее включили в закон “О лесах” положение согласно которому “ подразделения государственного органа управления лесным хозяйством… не могут осуществлять заготовку древесины в порядке рубок главного пользования лесом и вести ее переработку”(статья 6). Не обосновывая здесь своего отрицательного отношения к данному решению, отмечу что оно противоречит как мировому, так и российскому опыту лесоуправления.

На рубеже веков в российской лесной литературе появился ряд работ, содержащих сравнительную характеристику лесного хозяйства различных стран. Все исследователи отмечали, что по показателям доходности с единицы площади казенные леса, даже в самых благополучных губерниях России, значительно отставали от лесов развитых европейских государств. В качестве главной причины отставания указывали на экстенсивную систему ведения хозяйства, характерной чертой которого является продажа леса на корню. Частный предприниматель, по определению ориентированный на получение максимальной прибыли, предпочитает продавать срубленный лес и продукты его первичной переработки. Также действует и государственная администрация большинства цивилизованных стран. Многочисленные исследования показывают, что при продаже леса на корню его запасы и таксовая цена систематически занижаются. Продажа срубленного леса значительно более выгодна, так как собственник имеет возможность его точно измерить и отсортировать.

Естественно, в Лесном Уставе Российской империи, базирующемся на классических положениях о частной собственности, не было и не могло быть каких бы то ни было запретов на деятельность Лесного департамента по заготовке и переработке леса. Как и любой собственник государство имело право делать со своим лесом все, что пожелает – рубить, перерабатывать, продавать. Однако, на протяжении всего 19 века казна предпочитала продавать лес на корню: до его заготовки и первичной переработки просто не доходили руки. Впрочем, единичные попытки такого рода были. Можно отметить, к примеру, государственный магазин лесоматериалов в Киеве, торговавший сортиментами, заготовленными в казенных лесах. В 20 веке ситуация резко меняется. Стремясь улучшить показатели своей финансовой деятельности Лесной департамент, вдохновляемый Министром земледелия и госимуществ графом Кривошеиным, опережающими темпами начинает развивать хозяйственные заготовки леса и его первичную переработку.

Проведение хозяйственных, т.е. осуществляемых силами хозяина – казны, лесозаготовок регламентировалось “Временными правилами для производства хозяйственных заготовок леса …”. Руководство заготовками поручалось либо местным лесным чинам (чаще всего лесным ревизорам), либо чинам специально командированным лесным департаментом в распоряжение начальников управлений. Надзор за работами возлагался на лесную стражу или на специально нанимаемых с этой целью лиц: приказчиков, надсмотрщиков и т.п. Кроме того, для лесных складов, лесопильных заводов, пароходов, флотилий нанимались в необходимом числе постоянные служащие, находящиеся в непосредственном распоряжении соответствующих чинов лесного ведомства. Хозяйственные заготовки для надобности правительственных, земских, городских учреждений, железных дорог и в других случаях производились по предварительным соглашениям, заключаемым начальниками управлений в форме договоров. Проекты договоров представлялись в Лесной департамент, где рассматривались и утверждались. Срок выполнения договоров с правительственными учреждениями был установлен до 5-и, а в прочих случаях до 3-х лет. Договора с частными лицами было рекомендовано заключать по возможности сроком до 1 года. Хозяйственные заготовки для лесохозяйственных потребностей и местных нужд проводились без заключения договоров. В договорах с частными лицами, помимо общих условий (количество, качество, размеры, цена, время, место, условия браковки, ответственность за убытки, сроки уплаты долгов) оговаривались размеры залога, предствавляемого частником в обеспечение принятых на себя обязательств. Размер залога составлял 10-30% от договорной цены.

Для хозяйственных заготовок выбирались участки из числа предназначенных к отпуску на данный год. При этом проверялось соответствие леса условиям договора, обосновывалась гарантия достаточного остатка леса для удовлетворения отпусков обязательных в силу закона, на потребности лесного хозяйства и на надобности местного населения. Хозяйственные заготовки проводились за счет кредита, ассигнованного на эти операции по смете Лесного Департамента. Было разрешено использовать авансы, полученные по договору и занесенные на депозиты управлений. Вырубка леса и разработка его в сортименты производилась рабочими, нанимаемыми распоряжением чинов казенного лесного управления или подрядным способом. Билеты на хозяйственную заготовку леса лесничие выписывали на свое имя или на других лесных чинов, заведующих заготовками. Лесные материалы, заготовленные хозяйственным способом, оценивались по действующим таксам с прибавлением всех расходов и того процента на затрачиваемый капитал, который принят при исчислении таксовых цен. За исключением авансов, все суммы, поступающие от покупателей в уплату стоимости проданного им разрабатываемого хозяйственным способом леса, вносились в доход казны на особую статью сметы Лесного Департамента. По хозяйственным заготовкам существовала сложная и хорошо продуманная система отчетности.

Уже в первое десятилетие 20 века объемы хозяйственных лесозаготовок в России возросли в несколько раз. Хозяйственные заготовки полностью оправдали себя экономически и при естественном развитии событий безусловно со временем в значительной мере заменили бы отпуск леса на корню. Переработка древесины в структуре Лесного Департамента развивалась значительно медленнее и вряд ли получила бы в будущем знгачительное распространение: со времен Адама Смита было общепризнано, что частная инициатива в сфере деревообработки извлекает гораздо больше прибыли.

Универсальным мерилом эффективности любой деятельности является конечный результат. Действенность государственного лесоуправления на территории Украины, в целом логично оценивать по изменению площади лесов и лесистости украинских губерний (табл.6). Полученный при этом результат не утешителен. Очевидно, что Лесной Департамент рационально и с большой выгодой хозяйствовавший в казенных лесах, совершенно не контролировал ситуацию в лесах помещичьих и крестьянских, за счет вырубки которых и произошло значительное уменьшение лесистости Украины. Не утомляя читателя примерами, напомню, что украинские леса истреблялись в основном в ходе расчистки земель под пашни и пастбища, а также при заготовке дров, огромные количества которых потреблялись в ходе производства поташа, стекла, сахара, выплавке руды, выгонке столь любимого на Украине самогона. Многочисленные населенные пункты с названиями Буда, Руда, Гута, а также десятки тысяч гектар сыпучих песков, учтенных в начале века в Херсонской, Харьковской и Черниговской губерниях лучше любых слов свидетельствуют о путях и масштабах лесоистребления.

В заключение отмечу, что сегодня, также, как и 100 лет назад, в обществе противоборствуют две крайних точки зрения на ведение лесного хозяйства. Согласно первой, государство – единственный хозяин, способный думать о завтрашнем дне нации, охраняя и умножая лесные богатства страны. Вторая, сводится к доказательству того, что государство – плохой хозяин, не умеющий с должной выгодой использовать леса. Как ни странно, приверженцы обеих точек зрения по-своему правы. Поддерживая первых, я отдаю свой голос против немедленной и массовой приватизации лесов в любой форме, которая не минуемо приведет к очередному витку лесоистребления; одобряя вторых, призываю к использованию в практике государственного лесоуправлению дореволюционного опыта в области ценообразования на древесину, организации лесной торговли и хозяйственных лесозаготовок. Впрочем, это лишь благие пожелания, которые не так-то легко реализовать. Основная трудность заключается в том, что в современной Украине, где 100% лесов принадлежит государству, отсутствует полноценное государственное лесоуправление. Однако, это уже тема следующей работы….