Интересно, профессионально и доступно о болотах. М.П.

Трудно поверить, что болота называют "легкими планеты". А между тем топи гигантского Полистовского заповедника успешно справляются с этой ролью.

Непроходимые топи Полистовского заповедника надёжно охраняют секреты болот. Мало кому удаётся увидеть полиную жизнь этих мест.

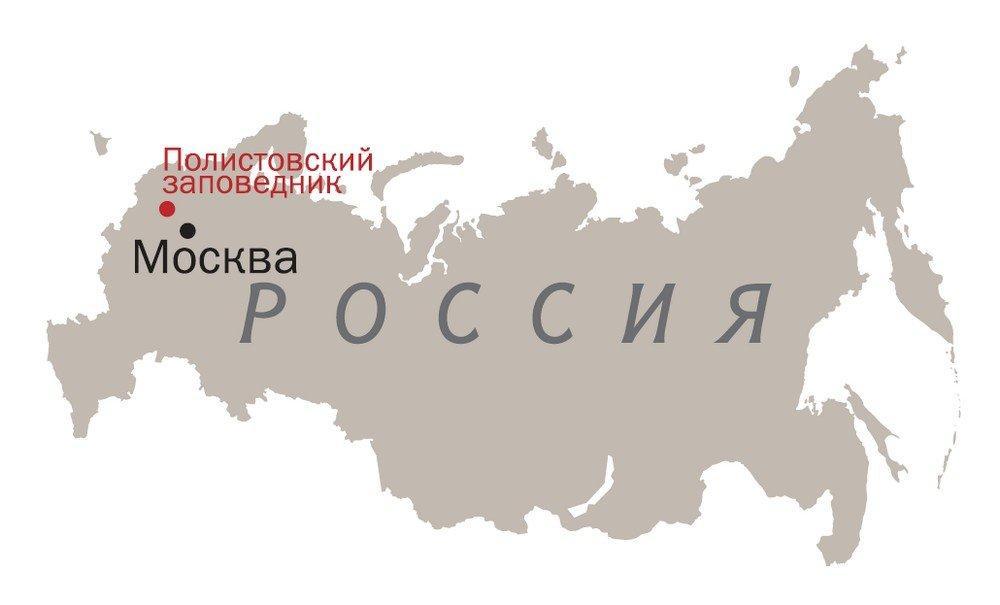

Четверть территории России занимают болота, но мы пока мало что знаем о них. А между тем в нашей стране находится и крупнейшая болотная система Европы, Полистово-Ловатская, обеспечивающая западную часть континента чистой водой и свежим воздухом. Эти места стали последним убежищем для редких видов птиц и растений.

Река Полисть. Одна из главных водных Полистово-Ловатской болотистой системы, река Полисть, собирает воду с западной части болотного массива. Протекая по очень ровной поверхности земли, она образует бесчисленные изгибы – меандры.

Река Полисть. Одна из главных водных Полистово-Ловатской болотистой системы, река Полисть, собирает воду с западной части болотного массива. Протекая по очень ровной поверхности земли, она образует бесчисленные изгибы – меандры.

На территории современных болот когда-то лежал ледник. Затем он ушёл, оставив после себя озера. Со временем озера превратились в болота, и открытыми водоёмами остались лишь самые глубокие их участники.

Чернозобая гагара, птица размером с гуся, выглядит строго и элегантно – черный верх, белый низ, и еще стильные белые крапинки и вертикальные полосочки. Ни дать ни взять конферансье на выступлении академического хора. Вот только ни ходить, ни даже стоять конферансье не умеет.

Лапы у гагары так сильно смещены к задней части тела, что птица, отлично ныряя и плавая, устоять на своих двоих не может. Обычно эта мелочь особых неудобств не доставляет: гагара и спит, и ест в воде. Но вот когда дело доходит до высиживания яиц, начинаются трудности.

Полистовское болото даже в наше время замерзает раз в 15 лет, а то и реже. Причем старожилы запоминают такие годы как нечто выдающееся.

В этот непростой момент жизни гагаре приходится покорять берег, который должен возвышаться над водой не более чем на 7 сантиметров – иначе его не одолеть. Резкий толчок лапами – и птица, подпрыгнув, вываливается верхней частью тела на спасительную сушу. Отталкивается лапами – и ползет, практически по-пластунски. Одновременно гагара тащит в клюве тростинки и иной материал для создания гнезда, захваченный со дна озера.

Проползти таким образом птица сможет не более 20 сантиметров. Куда доползла – там и кладка. Неудивительно, что рыбаки, обходя озеро по кромке, легко могут раздавить ее гнездо. В результате сегодня численность гагар, как и численность других птиц-антрофобов, – пернатых, неспособных мирно сосуществовать с человеком, – стремительно сокращается.

Губительно соседство с Homo sapiens и для дупелей, обитателей заливных лугов. Плотненькая коричневая птичка 20 сантиметров росту, с длинным узким клювом наподобие учительской указки, на току словно слепнет и глохнет, и не улетит, даже если дробь вокруг будет десятками косить ее сородичей.

Но еще хуже, чем у безобидного и беззащитного дупеля, обстоят дела у беркута – самого крупного из орлов, птицы с размахом крыльев в два с половиной метра. Эта птичка может подхватить бегущую по полю лису и легко, словно мягкую игрушку, отнести ее птенцам в гнездо. Вот только мало кому сегодня удается насладиться этим зрелищем: беркутов в Европе осталось несколько пар, а в Красной книге России они значатся как редкий вид.

Последнее убежище для таких пернатых в Европе – труднодоступные глухие верховые болота, подобные тем, что сохранились на северо-западе России.

Тропы моховиков. Полистовский заповедник, расположенный на границе Псковской и Новгородской областей, на востоке граничит с заповедником Рдейским – своим братом-близнецом. «Близнецы» были созданы с целью сохранить крупнейшую болотную систему Европы – Полистово-Ловатскую в 1994 году.

С запада Полистовский соседствует с одним из символов края – огромным озером Полисто.

Бескрайняя дрожащая под ногами Полистовская топь кажется непроходимой – и диву даешься, узнавая, насколько плотно когда-то были заселены эти места. По реке Полисти проходили викинги, облагавшие данью жителей приболотных поселений: славян и финно-угров. Память об этих временах осталась в названиях некоторых деревень, таких как Веряжа.

Сюда, в глухие топи, бежали псковичи и новгородцы, спасаясь от опричников Ивана Грозного. Ведь, как еще ранее писал летописец, «земля же их (…) Новгородцкая озеры и болоты велми наводнена, и того ради в летнеи године рать на них конная (…) не бывала». А уж Полистовские болота рать конная не любила не только в «летнеи године» (летом) – зимой здесь тоже было опасно, так как это бескрайнее болото даже в наше время замерзает раз в 15 лет, а то и реже. Причем старожилы запоминают такие годы как нечто выдающееся.

Тритон.Весной в заболоченных лесах просыпается тритон. Он начинает неспешное путешествие в оттаявшие озерки.

Тритон.Весной в заболоченных лесах просыпается тритон. Он начинает неспешное путешествие в оттаявшие озерки.

Но все-таки даже огромная, незамерзающая топь не могла гарантировать полную безопасность пришлому люду. Известно, что в XV веке по границе болота стояло 50 деревень – более 1400 дворов, – а в XVI веке после вторжения польского короля Стефана Батория край почти обезлюдел. До Стефана нападали литовцы, оставшиеся в местных сказаниях грозным мифическим врагом Литвой.

Впрочем, сколько раз край безлюдел в стародавние времена – столько и заселялся заново. Но вот в ХХ веке жители, покидавшие приболотные поселения, перестали возвращаться.

А причин покидать их было немало: Гражданская война, коллективизация, Великая Отечественная и уничтожение «партизанского края», затем укрупнение… От 64 приболотных поселений начала прошлого века сегодня остались пять угасающих деревушек и поселок. На берегу озера Полисто в деревне Ручьи живут четверо стариков, которых от дороги отделяют 30 километров. Продукты им летом по воде при случае подвозят рыбаки или сотрудники заповедника. А вот зимой из Ручьев до магазина не добраться, спасают последних «людей болот» рыбалка и натуральное хозяйство.

Предков этих людей называли «моховиками». Жизнь их была своеобразна – болото одновременно и пугало, и снабжало едой, чистой водой, горючим материалом – торфом.

Моховики верили, что от врагов их сберегут кикиморы и их дети – лесавки, по преданиям, стерегущие все подходы к болоту. Вообще преданий, связанных с болотами, в России немало. Неудивительно, учитывая, что болотные угодья занимают почти четверть нашей страны – 22 процента.

Но при этом мы почти ничего не знаем о жизни, которая протекает на этой территории. Человеку непосвященному покажется, что все топи – «на одно лицо». На самом деле, как знали моховики, «лица» у всех разные.

Но при этом мы почти ничего не знаем о жизни, которая протекает на этой территории. Человеку непосвященному покажется, что все топи – «на одно лицо». На самом деле, как знали моховики, «лица» у всех разные.

Низинные – всего вдоволь. Говоря в целом, любое болото – это совокупность трех составляющих: торфа, воды и растений. От их соотношения и зависит тип болота.

Те, в которых слой торфа неглубок, называют низинными болотами. Именуются они так не оттого, что располагаются в низинах (хотя именно там они и располагаются: близ рек, озер и родников). Дело в «питании снизу» – грунтовые воды щедро пополняют такие болота влагой, кислородом и минеральными веществами.

Человеку непосвященному покажется, что все топи – «на одно лицо». На самом деле «лица» у всех разные.

Низинные болота разнообразны. Слегка заболоченные рощи черной ольхи – разлапистых черноствольных деревьев с причудливо изогнутыми корнями, словно вставших на цыпочки на маленьких бугорках в отчаянной надежде вырваться из воды, – сменяют заросли высокой травы и бледно-желтых ирисов, там и тут разреженные ивами. Заболоченные берега и дельты рек, камыши, заливные луга по весне и осени – это тоже низинные болота. В Полистовском заповеднике низинные также представлены бескрайними зарослями хвощей, чьи жесткие, острые, упрямо тянущиеся к небу стебли столь богаты кремнием, что когда-то их массово поставляли в лучшие косметические салоны Европы. В салонах хвощи использовали как пилочки для ногтей.

Хищник канюк. Полистовские болота – рай для орнитолога. Около 15 процентов гнездящихся в заповеднике видов птиц – в Красной книге России.

Хищник канюк. Полистовские болота – рай для орнитолога. Около 15 процентов гнездящихся в заповеднике видов птиц – в Красной книге России.

Белый аист – синатропный вид, спутник человека. Люди, возделывая землю, обеспечивают аистов питанием.

Все это разнотравье и разнодеревье, отмирая, в кислородной, богатой бактериями среде разлагается почти полностью – за исключением самых неподатливых экземпляров – вроде хвощей. Из них и образуется слой торфа – трясина, в которую так легко провалиться. Впрочем, толщина торфяного слоя в низинном болоте не превышает метра.

А вот если трава становится ниже, деревья попадаются все реже, а между травами то тут, то там возникают низенькие очаги мха-сфагнума – это тревожный звоночек для путника. Болото стало более глубоким – переходным.

Вахта на вахте. Болото превращается в переходное, когда проточность вод в нем по каким-то причинам ухудшается. Соответственно, снижается количество минеральных веществ и кислорода, которые прежде доставляли грунтовые притоки. Из-за недостатка питательных веществ деревья и травы постепенно вытесняют менее прихотливые к питанию жильцы, в первую очередь сфагновые мхи. Из-за отсутствия кислорода органика в болоте перестает разлагаться, и толщина торфяного слоя быстро растет – в свою очередь, еще больше отделяя корни растений от богатого минералами дна.

Сфагновые мхи безраздельно господствуют на огромных пространствах верховых болот, покрывая их сплошным ковром. Способность удерживать воду и выделять бактерицидные кислоты позволяют мхам Полистовского края снабжать Балтику чистой водой.

Сфагновые мхи безраздельно господствуют на огромных пространствах верховых болот, покрывая их сплошным ковром. Способность удерживать воду и выделять бактерицидные кислоты позволяют мхам Полистовского края снабжать Балтику чистой водой.

Другой сигнал тревоги для путника – трехлистные растения, похожие на крупный клевер. За круглосуточное несение дежурства на опасной границе это растение назвали вахтой. Появление темно-коричневого мха-сфагнума, из отдельных группок превратившегося в сплошной покров, подтверждает, что болото стало еще более глубоким – верховым.

Верховые – война без правил. Верховое болото называют так потому, что питаться ему остается лишь влагой сверху: дождем и снегом, бедными на минеральные вещества. Туго в водах верховых болот и с кислородом: он, конечно, содержится в осадках, но остается на поверхности, на мхах, и вниз, в слои торфа, почти не проникает.

Растительность верхового болота небогата – но все-таки не совсем уж однообразна. Весной радужный ковер из мха разрежен розовыми цветами клюквы, белого мирта и зелеными побегами карликовых, размером с ладонь, березок. Осенью цветы сменяются яркими вкраплениями всевозможных ягод. Но в любое время года этот «ковер» скрывает под собой метры жадной топи, где в очень, мягко говоря, недружественной среде, в холоде, почти без воздуха и минеральных веществ флора ведет жестокую битву за выживание.

Здесь каждый приспособился как смог. Скажем, у мха-сфагнума корневой системы нет вообще. Он нарастает сверху каждый год по семь миллиметров, а такая же нижняя часть отмирает, увеличивая толщину слоя торф на один миллиметр. Таким образом, болото поднимается на один метр в высоту за тысячелетие.

Росянка длиннолистная. Некоторые растения верховых болот, испытывая острую нехватку питательных веществ, добывают недостающее из насекомых. Росянка длиннолистная привлекает насекомых блестящими капельками, к которым жертвы приклеиваются.

Росянка длиннолистная. Некоторые растения верховых болот, испытывая острую нехватку питательных веществ, добывают недостающее из насекомых. Росянка длиннолистная привлекает насекомых блестящими капельками, к которым жертвы приклеиваются.

Другие растения верхового болота научились охотиться и добывать минеральные вещества из насекомых. Симпатичные крохи, росянка и пузырчатка, – безжалостные хищницы. На прикорневой системе пузырчатки есть водяные пузырьки с клапанами. Когда потенциальная жертва касается чувствительных волосков на клапане, тот открывается и затягивает насекомое внутрь вместе с током воды. Росянка избрала другую тактику: на ее листиках располагаются волосинки с клейкими капельками. Жертва приклеивается к капелькам – и кровожадный листик сжимается.

Изголодавшиеся деревья способны и на большее. В верховом болоте как-то нашли сосну, корни которой поразительно напоминали контуры человеческого тела. Очевидно, когда-то корни просто оплели погибшего в топях человека и высосали из него все минеральные вещества – «съели» тело.

А вот если бы не голодная сосна, тело бы нашли вообще нетронутым – в верховом болоте оно может законсервироваться на тысячи лет. Отсюда, вероятно, и пошли легенды об оживающих в болотах мертвецах. Так, в Британии нашли в верховом болоте тело, состояние которого четко указывало: человек погиб недавно. Возбудили уголовное дело – и путем сложных исследований выяснили, что жертве не менее полутора тысяч лет. Криминалисты даже смогли определить, что именно несчастный ел перед гибелью. И предположили, что утопление было ритуальным: жертву перед гибелью, похоже, отлично покормили.

А вот если бы не голодная сосна, тело бы нашли вообще нетронутым – в верховом болоте оно может законсервироваться на тысячи лет. Отсюда, вероятно, и пошли легенды об оживающих в болотах мертвецах. Так, в Британии нашли в верховом болоте тело, состояние которого четко указывало: человек погиб недавно. Возбудили уголовное дело – и путем сложных исследований выяснили, что жертве не менее полутора тысяч лет. Криминалисты даже смогли определить, что именно несчастный ел перед гибелью. И предположили, что утопление было ритуальным: жертву перед гибелью, похоже, отлично покормили.

Причина «мумификации» проста: в холоде, в отсутствие кислорода органика плохо разлагается. Кроме того, мох верховых болот – сильный бактерицид, он не дает развиваться даже тем бактериям, которые могут существовать без кислорода. Так что вода из болота почти стерильна, правда, очень кислая. «Когда мы в детстве ходили за ягодами, никто не брал с собой воды, пили прямо из болота», – вспоминает Валентина Иванова, бывшая жительница деревни Веряжа. И взрослые не боялись отпускать их, детей, на верховое болото – уроженцы этих мест умели по нему ходить.

После как минимум полутора тысяч лет упорного освоения топей люди оставили Полистовский край. На бывших пашнях сегодня шумят берёзы. Через сотню лет их сменят «коренные жители» – ель, дуб и липа…

После как минимум полутора тысяч лет упорного освоения топей люди оставили Полистовский край. На бывших пашнях сегодня шумят берёзы. Через сотню лет их сменят «коренные жители» – ель, дуб и липа…

В Британии нашли в верховом болоте тело, состояние которого четко указывало: человек погиб недавно. Возбудили уголовное дело – и путем сложных исследований выяснили, что жертве не менее полутора тысяч лет.

Бойтесь очеретника. «Болото вообще-то не засасывает, – рассказывает об искусстве покорения болота директор заповедника Михаил Яблоков. – То, что лежит под ногами путника, – это каша из торфа и воды в несколько метров глубиной, она недостаточно плотная, чтобы держать вес человека. Но на верховом болоте на некоторой глубине торф плотнее – и ходить по нему не очень трудно. По низинным болотам часто приходится брести почти по пояс в воде – но это тоже не опасно. Из популярных “болотных ужасов” остаются только топи».

Топь – разновидность переходного болота, переувлажненный участок с высоким уровнем воды и разжиженным торфом. По топям ходить тоже можно – только надо знать, где именно стоит это делать. Например, у уже известной нам вахты и у шейхцерии – зеленого трубчатого растения с гроздями хорошо заметных осенью, желтовато-зеленых плодов-коробочек, – достаточно мощные корневища, которые сплетаются в сеть на поверхности торфа, а сверху на них нарастает мох. Держит путника именно эта качающаяся под ногами сетка.

А вот у очеретника – пучков зеленых травинок с маленькими белыми цветками на концах – слабые корешки. Ни один знакомый с болотом человек не пойдет в очеретниковую топь, образующуюся обычно у истоков рек. Так же, как не пойдет и туда, где есть мочажины – глубокие рвы, заполненные водой и покрытые слоем плавающих мхов.

Михаил очеретниковую топь проходил на специально разработанном для болот вездеходе. Широкие гусеницы так распределяют вес, что не только топь выдерживает – вездеход лишь слегка приминает покров, не портя его и даже не оставляя следов. Правда, средняя скорость передвижения на вездеходе – семь километров в час, слишком уж часто «купается» чудо техники. В этом случае, найдя прочную кочку или более плотный участок торфа (обычно, по законам везения, расположенный на глубине где-нибудь «по грудь»), приходится выталкивать механизм. Зато ученым стали доступны отдаленные уголки болота, в которых прежде, возможно, люди и вовсе не бывали.

Фильтр Европы. Согласно опросам, среди всех объектов природы самые сильные эмоции у россиян вызывают два водных объекта – море и болото. Только вот море – со знаком плюс, а болото – со знаком минус. Искусствоведы даже подсчитали, что 95 процентов русских произведений искусства, упоминающих болото, создают резко отрицательное отношение к нему. Да и сами слова «болото» и «трясина» обладают в нашем языке массой переносных значений – только вот ни с чем хорошим ни одно из этих значений обычно не связано.

Голубянки – массовый вид бабочек Полистовского заповедника. В жаркие дни они большими группами собираются на влажных участках почвы для пополнения запаса минеральных веществ, необходимых для размножения.

Голубянки – массовый вид бабочек Полистовского заповедника. В жаркие дни они большими группами собираются на влажных участках почвы для пополнения запаса минеральных веществ, необходимых для размножения.

Сотрудники заповедника «Полистовский», пытаясь восстановить справедливость, развивают экологический туризм – проводят по территории экскурсии, не наносящие вреда экосистеме. Специальные экотропы на опасных топях вымощены деревянным настилом, который сотрудники собственными силами создавали в течение нескольких лет, когда донося доски на руках, когда подвозя на снегоходах.

На прогулках экскурсоводы объясняют, что причина отрицательного отношения к болоту – не только страх, но и отсутствие информации о том, сколь велика его роль для планеты. Так, хотя огромная безлесная гладь верхового болота пустынностью своей временами напоминает Марс – эти пустоши называют «легкими планеты». И это голое пространство заслуживает такого звания – даже больше, чем лес.

Любка двулистная. Одна из самых ароматных северных орхидей, Любка двулистная, широко распространена на окраинах здешних болот. Название объяснятся просто: в Средневековье из этой орхидеи частенько делали притворные зелья.

Любка двулистная. Одна из самых ароматных северных орхидей, Любка двулистная, широко распространена на окраинах здешних болот. Название объяснятся просто: в Средневековье из этой орхидеи частенько делали притворные зелья.

Да, растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород – но после отмирания самих растений поглощенная ими углекислота возвращается в атмосферу. Мы же, добывая и сжигая нефть, газ и каменный уголь, продолжаем извлекать углерод из земли – и количество углекислого газа в атмосфере постоянно растет. А единственная экосистема на планете, противодействующая скоплению СО2 в атмосфере и, соответственно, парниковому эффекту, – верховые болота, в которых углекислый газ возвращается в почву в виде торфа.

Впрочем, болота – не только «легкие планеты». Они еще и первоклассный фильтр природных вод. Выбросы вулканов и фабрик, сажа и пыль от пожаров, радиоактивные элементы и тяжелые металлы, ядовитые оксиды азота и серы – все это, попадая с дождями в болото, на выходе из массива превращаются в чистую дистиллированную воду. Торф связывает вредные вещества в нерастворимые соединения и «запирает» их в толще болота. Благодаря этому Полистово-Ловатская болотная система стала самым большим естественным фильтром пресной воды в Европе. А заодно – мощным регулятором климата. Бескрайние воды Полистовья летом нагреваются, слегка охлаждая территорию, а зимой остывают, отдавая тепло. И в итоге климат в Полистовье мягкий, как на прибалтийских берегах, а лето стабильно – болотные водоемы не пересыхают даже в самую жаркую погоду, что защищает территорию от многочисленных в наше время катаклизмов.

Незамерзающая река. Огромное количество воды, содержащееся в болотном массиве, смягчает климат Полистовья, приближая его к Прибалтийскому. Летом вода нагревается, а зимой отдаёт тепло – именно поэтому реки заповедника не замерзают даже в сильные морозы.

Незамерзающая река. Огромное количество воды, содержащееся в болотном массиве, смягчает климат Полистовья, приближая его к Прибалтийскому. Летом вода нагревается, а зимой отдаёт тепло – именно поэтому реки заповедника не замерзают даже в сильные морозы.

И наконец, болото – удивительное хранилище. Его недоступные топи сберегают самых редких животных планеты. И накапливают ресурсы: уголь и газ в значительной степени обязаны своим образованием древнему торфу. Настолько они многофукциональны, эти 22 процента территории России.