Что делать с защитным лесоразведением?

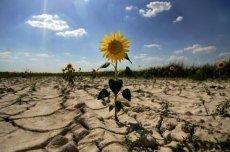

Современному россиянину трудно представить сельскохозяйственные земли на юге страны без линий лесополос, окаймляющих поля, массивов хвойных и лиственных лесов на неудобьях, песках, в балках и оврагах. А ведь все это – результат целенаправленной деятельности государства по защитному лесоразведению на протяжении последних 50-80 лет ХХ века. К сожалению, к концу прошлого столетия на сельскохозяйственных землях России из 5,2 млн га когда-либо созданных защитных лесонасаждений сохранилось лишь чуть больше половины. Ученые бьют тревогу: если не предпринять срочные меры, последствия для сельского хозяйства могут быть катастрофическими.

Что должно быть в теории?

Неискушенному читателю поясним, что защитное лесоразведение – это совокупность спланированных, обеспеченных необходимыми условиями и ресурсами (правовыми актами, управленческими структурами, кадрами специалистов, материальными, техническими средствами, научно-методическим и проектным сопровождением) организационных, лесокультурных, лесоводственных и других мероприятий по созданию, выращиванию, содержанию, эксплуатации и воспроизводству природных и искусственных насаждений.

Эти насаждения необходимы для защиты сельхозугодий, почвы, дорог, водоемов, каналов, населенных пунктов, животноводческих помещений и других хозяйственных объектов от неблагоприятных природных явлений – засух, суховеев, сильных ветров, водной и ветровой эрозии, пыльных бурь, снежных и песчаных заносов, наводнений, селевых потоков и др. Защищают они и от техногенных воздействий – выбросов промышленных предприятий и транспорта, шума, запыления и загрязнения воздуха, почвы, воды и т.д.

Защитные лесонасаждения (ЗЛН) вместе с защитными лесами способствуют улучшению климатических и гидрологических условий местности, рациональному освоению земельных и водных ресурсов, вовлечению в природоохранно-хозяйственное использование сильно нарушенных и бросовых земель, обогащению флоры и фауны, повышению устойчивости, продуктивности и улучшению внешнего облика агроландшафтов.

Многолетние исследования, отечественная и зарубежная практика (а она насчитывает не одну сотню лет в десятках развитых стран) свидетельствуют о том, что защитное лесоразведение является одним из наиболее экологичных, дешевых, надежных и долгодействующих средств мелиорации освоенных и в той или иной мере нарушенных земель. В ряде случаев – при закреплении и облесении оврагов, крутосклонов, подвижных песков – оно является единственным способом трансформации проблемных территорий в продуцирующие угодья. ЗЛН, существуя за счет природно-ресурсного потенциала местности, при грамотном размещении обладают повышенной способностью адаптации к местным условиям, вживляются в ландшафт и образуют противодеградационный каркас территории, дополнительные экологические ниши, обеспечивающие выживание аборигенов растительного и животного мира, поселению новых видов. В аридных районах с бедным и «хрупким» почвенно-растительным покровом позволяют формировать новые виды угодий – лесоохотничьи, лесопастбищные, лесоаграрные, рекреационные, а также биологические, гидрологические и другие резерваты. В районах недостаточного увлажнения на площадях с сильно нарушенными почвами они выполняют функцию первичной формы растительного покрова (сукцессии), способствуют возвращению лугов и степей.

Являясь объектом многофункционального влияния на окружающую среду, ЗЛН нормализуют и стабилизируют экологическую обстановку. При системном размещении насаждений разного функционального назначения образуются устойчивые, возрожденные или принципиально новые агролесоландшафты с высокой степенью саморегуляции. При этом положительное воздействие систем лесонасаждений возрастает по мере увеличения освоенной ими территории. Так, при правильном размещении лесных полос и защитной лесистости полей севооборотов 1,5-3,0% смыв и выдув почвы снижаются до допустимых пределов, а при 4-8% водная и ветровая эрозия, формирование пыльных бурь полностью блокируются. Средняя урожайность зерновых культур увеличивается на 18-23%, технических на 20-26%, кормовых на 29-41%. Велико их стимулирующее воздействие и на эффективность оросительных, химических и других базовых видов мелиорации.

Исходя из этого, защитное лесоразведение следует рассматривать как важный этап государственной стратегии сохранения окружающей среды, рационального использования и приумножения природно-ресурсного потенциала страны. А также как средство повышения эффективности реализуемых программ, направленных на решение проблем ее экологической и продовольственной безопасности, снижения уровня дискомфорта в местах работы и проживания людей, занятых в аграрном секторе и других отраслях народного хозяйства на территории малолесных засушливых регионов. А системы защитных лесонасаждений – агролесокомплексы – как многофункциональные долгодействующие мелиоративные системы, эффективность работы которых находится в прямой зависимости от уровня их хозяйственного обслуживания (содержания) и тем сильнее, чем суше климат, хуже качество почвенного покрова, больше техногенное загрязнение окружающей среды.

Что происходит в действительности?

В России прогрессирующими темпами идет деградация земельных ресурсов. В основных земледельческих районах страны, где распаханность сельхозугодий давно превышает допустимые пределы и достигает 60-90%, они таковы, что уже в ближайшие десятилетия возможен кризис экологии и экономики аграрного сектора такого масштаба, на устранение последствий которого потребуются затраты и напряжение производительных сил, сопоставимые с затратами на устранение последствий крупных катастроф или локальных войн.

Так, в настоящее время 65% пашни, 28% сенокосов и 50% площади пастбищ подвержены разрушающему, порой совместному, воздействию эрозии, дефляции, периодических засух и суховеев. По сравнению с 1990 годом площадь сельхозугодий, подверженных эрозии и дефляции, увеличилась на 22 млн га и составила 126 млн га. Из-за водной эрозии 10% пашни уже утратило 30-60% плодородия, а 25% – от 10 до 30%. Ежегодная убыль гумуса на пашне в среднем составляет 0,62 т/га. Его содержание в почве за 100 лет снизилось на 30-40%. Площадь заовраженных угодий достигла 8 млн га, а ежегодный прирост эродированных земель достигает 0,4-0,5 млн га. В районах с повышенной ветровой активностью на Северном Кавказе, в Нижнем Поволжье, Западной Сибири со средней периодичностью 3-6 лет повторяются пыльные бури, уничтожающие посевы и почву на многих сотнях тысяч и миллионах гектаров. Равнинные пастбища аридной зоны на 40-80% площади сбиты, деградированы, покрыты сорными травами. Миллионы гектаров земель затоплены, заболочены, подвержены абразии, вторичному засолению. От вредного воздействия природно-антропогенных факторов ежегодный недобор продукции растениеводства в Российской Федерации уже достигает почти 43 млн т в зерновом эквиваленте.

Вместе с тем, несмотря на утвердившееся в ХХ веке понимание необходимости лесомелиоративного обустройства земель, все ранее принятые государственные решения и программы развития защитного лесоразведения оказались невыполненными. Финансирование затрат на его проведение в большинстве осуществлялось по остаточному принципу. Доля ЗЛН на пашне и других ценных землях в структуре создаваемых насаждений постоянно снижалась, ослабевали лесоводственное внимание, контроль состояния и сохранности созданных насаждений. Оказались разрушены организационные формы и вертикаль управления защитным лесоразведением, прекращена подготовка специалистов, ослабла научно-исследовательская работа, не создана нравственная обстановка, закрепляющая в сознании людей и политике органов власти императивы бережного отношения к использованию земель, защитных лесонасаждений. А в последние годы, в отличие от развитых стран мира, закладка новых лесополос на пахотных землях России окончательно приостановлена.

В силу разных причин к концу прошлого столетия на сельскохозяйственных землях России из 5,2 млн га когда-либо созданных защитных лесонасаждений сохранилось только около 2,7 млн га, в том числе 1,2 млн га полезащитных лесных полос, что в 2-3 раз меньше минимальной научно обоснованной нормы. Не лучше обстоит дело с зеленой защитой и других категорий земель. И ситуация продолжает ухудшаться. Из-за низкой товарности и отсутствия сбыта древесины в существующих насаждениях многие годы не проводятся лесоводственные уходы. В результате старения и отмирания, повреждения пожарами, приисковыми рубками значительно ухудшилось их санитарное и функциональное состояние, накопился большой запас спелой и отмершей древесины. Волнообразный характер создания и старения насаждений образовал «демографические ямы» в их возрастной структуре. Уже отмечаются и волны массового отмирания насаждений, опасные резким снижением защищенности полей и кормовых угодий, водоемов, дорог, исчезновением привычных мест отдыха населения.

Так, по данным последних исследований Всероссийского НИИ агролесомелиорации (ВНИАЛМИ), для того чтобы сохранить защиту полей на площади около 40 млн га, необходимо осуществить большой комплекс неотложных лесохозяйственных мероприятий по оздоровлению, повышению долговечности древостоев ЗЛН, лесовосстановлению, промедление с которыми на 5-10 лет приведет к необратимым последствиям. В процессе выполнения этих мероприятий предстоит заготовить и утилизировать свыше 100 млн м3 только стволовой древесины.

Что делать?

Прошедшие десятилетия показали, что появление в России разных форм собственности на землю не усилило заинтересованности землепользователей в охране и улучшении состояния ЗЛН. До последнего времени повсеместно происходят случаи их повреждения несанкционированными рубками, агрегатами, сельскохозяйственными палами. Уничтожаются подъезды лесохозяйственной и противопожарной техники. Устраиваются свалки, производится необоснованная сплошная вырубка наиболее товарных древостоев. Системы ЗЛН, созданные за государственные средства на землях различного назначения, независимо от их нынешней имущественной принадлежности, по сути, остаются бесхозными. Попытки их передачи на баланс сельских органов самоуправления блокируются из-за отсутствия финансовых средств и производственных структур, способных обеспечить надлежащее содержание насаждений. Локальные инициативы власти и частного капитала навести порядок в лесных полосах реализуются, как правило, без должного правового обоснования, гарантии лесоводственно-мелиоративной эффективности работ и нередко заканчиваются судебным разбирательством.

Кроме того, в последние годы из уст степеведов звучат высказывания о том, что защитное лесоразведение способствует уничтожению природных степей. Они вызваны в основном неблагоприятным впечатлением от современного состояния ЗЛН, особенно на территории влагодефицитных районов, обусловленного отдельными ошибками в проектировании, в том числе углерододепонирующих лесов, и небрежным содержанием насаждений, их плохим ростом, внешним видом и преждевременным распадом. А также тем, что в районах с относительно благоприятными условиями вследствие обсеменения от ЗЛН происходит произвольное зарастание брошенных полей и истощенных выгонов, не всегда отвечающее интересам населения. Но все это обусловлено внешними обстоятельствами и не может считаться серьезным основанием для критики защитного лесоразведения. Напомним, что лесная мелиорация наиболее актуальна на территории засушливых земледельческих регионов с большой долей освоенных под севообороты лесных земель и целинных степей, а также исконно малолесных пастбищных регионов, подверженных различным формам деградации и загрязнения. Ненарушенные земли не нуждаются в дополнительной защите, а проблему сохранения степей надо решать путем оптимизации структуры землепользования.

Таким образом, на территории России возникла крупная природоохранно-хозяйственная проблема, требующая соответствующих ее значимости государственных решений. Основные пути ее решения изложены в «Стратегии развития защитного лесоразведения в Российской Федерации на период до 2020 года», разработанной ВНИАЛМИ в 2008 г., многочисленных публикациях, в том числе и в газетах.

В сложившихся хозяйственных условиях и при нынешнем состоянии законодательства в области гражданского права, охраны земель и земельных отношений в стране имеется немного возможностей оперативного выхода из создавшегося кризисного положения в области охраны земель в целом и развития защитного лесоразведения в частности. На наш взгляд, представляется обоснованным сделать следующее:

– на государственном уровне признать, что состояние экологии и качество земельных ресурсов аграрных регионов России достигли недопустимо низкого уровня. Их современная динамика и возможные уже в ближайшие годы темпы деградации делают реальной потерю независимости нашего государства как субъекта международных отношений;

– считать, что защитное лесоразведение на территории преимущественно аграрных регионов является наиболее дешевым, безопасным и эффективным видом мелиорации нарушенных земель, стабилизации и улучшения качества природной и преобразованной человеком среды. А его развитие в комплексе с другими мелиорациями – как действенное средство профилактики кризиса экологии агросферы, сохранения, улучшения качества земельных ресурсов, сохранения и повышения плодородия почвы и является прерогативой государства;

– системы многофункциональных природных и искусственных лесонасаждений – агролесокомплексы

– на территории засушливых малолесных территорий следует приравнять к крупным государственным инженерно-мелиоративным системам, гидроэнергетическим модулям, нуждающимся в стационарном хозяйственном управлении и строгом контроле качества их содержания и эксплуатации;

– разработать и принять Федеральный и региональные Законы «О защитном лесоразведении» (или их аналоги). А также Свод Правил «Содержание защитных лесонасаждений», другие необходимые нормативно-правовые акты, определяющие долговременный порядок проведения работ по защитному лесоразведению и ответственность за их выполнение, пользование защитными лесонасаждениями, в соответствии с общегосударственными интересами, формами собственности на землю и защитные лесонасаждения (проекты ФЗ и Свода Правил разработаны и переданы в соответствующие инстанции);

– образовать Федеральный и территориальные органы управления защитным лесоразведением в системе МСХ РФ (Рослесхоза) и передать все виды защитных лесонасаждений, независимо от формы собственности, в оперативное управление этих органов;

– образовать укомплектованные кадрами, материальными и техническими средствами государственные и частные унитарные производственные предприятия лесомелиоративного профиля, функционирующие на условиях долговременного государственного заказа;

– создать базу безопасной и коммерчески выгодной утилизации древесных ресурсов защитных лесных насаждений;

– обновить нормативно-методическую основу проектирования, создания и лесохозяйственного обслуживания защитных лесонасаждений.

Все эти задачи тесно взаимосвязаны и должны содержаться в одном пакете решений.

Правовая база и соответствующие органы должны обеспечить централизованное управление финансовым, научным обеспечением, планированием, отводом земель, проектированием и выполнением всех видов работ по защитному лесоразведению, включая разработку и согласование Генеральных схем и рабочих проектов на создание систем лесонасаждений, проектов организации и ведения в них лесного хозяйства, контроль качества работ. А также создать и обеспечить функционирование механизмов пропорциональной финансовой ответственности и заинтересованности землепользователей в целевом использовании лесонасаждений, повышении плодородия почвы, охране окружающей среды.

Унитарные предприятия должны получить устойчивую систему планирования и финансового обеспечения производственных заданий, позволяющие создавать объекты долговременного и коммерческого пользования (лесосеменные плантации, питомники, механизированные отряды, перерабатывающие, энергетические и другие мощности).

Заготовка древесных ресурсов в государственных защитных лесонасаждениях должна осуществляться на платной основе и служить источником погашения затрат на осуществление лесомелиоративных и лесохозяйственных работ.

Опыт зарубежный и исторический

Опыт Краснодарского края, Украины, зарубежья убеждает, что перспективными направлениями переработки и утилизации низкотоварной древесины и древесных отходов является получение биотоплива в виде технологической щепы, пеллет для электростанций, котельных и других объектов потребления тепловой энергии. А также экологичных строительных материалов и других товаров повышенного спроса, удобрений для почвы, растительных субстратов и т.п.

Новые нормативно-методические документы по защитному лесоразведению должны акцентировать противодеградационную роль лесонасаждений. В связи с запредельной распаханностью и высокой степенью нарушенности почвенного покрова сельхозугодий, отвод земель под эффективные системы ветроломных и стокорегулирующих лесных полос должен рассматриваться не как отчуждение посевной площади, а как ее частичный перевод в режим лесомелиоративной реабилитации с сохранением перспективы возврата в севооборот в новом качественном состоянии. А также как страховая мера на случай негативных природных аномалий.

Обновленные документы должны учитывать исторический опыт содержания защитных лесонасаждений в стране, который свидетельствует о стойком нежелании землепользователей нести затраты на проведение агротехнических и лесоводственных уходов. Следует рекомендовать создание наиболее устойчивых в данной местности насаждений при минимальном хозяйственном вмешательстве в процесс их формирования, жизнеобеспечения и функционирования. Увлечение аэродинамически эффективными конструкциями лесных полос в ущерб их долговечности должно отойти в прошлое. Особое внимание необходимо уделить своевременной и малозатратной смене поколений древостоя, сохранению непрерывности их защитного влияния. Уничтожение самообразовавшихся опушек и обуживание взрослых лесных полос, другие реконструкции, вызывающие усиление боковой освещенности почвы и разрушение лесной среды, целесообразно совмещать с лесовозобновительными рубками.

Решение перечисленного комплекса задач позволит возродить государственную политику комплексной мелиорации и защиты сельскохозяйственных и других земель засушливого пояса России, перевода его промышленно-аграрного сектора в режим экологически безопасного, устойчивого и эффективного развития.