В советское время лесоустроители разных республик были знакомы много лучше, чем сейчас… Эта публикация в основном для ветеранов …М.П.

- Жизнь свою мы посвятили лесу

- И не жалеем о выборе таком.

- Работаем с любовью, интересом,

- Лес для нас, как теплый отчий дом.

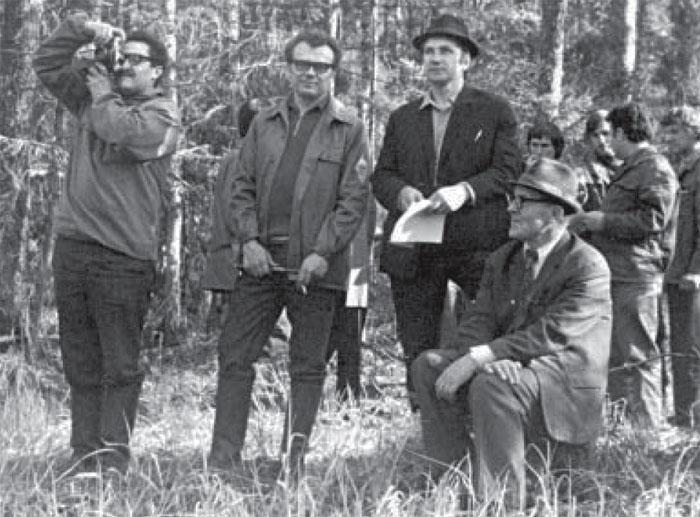

Заглавное фото: На тренировочных занятиях: А.Г.Штейнбок, А.А.Карачан, И.В.Журихин, Л.П.Угринович, 1976.

Полевой сезон на Полесье

Май 1975 года. Минск торжественно отмечал 30-летие Победы над фашистскими захватчиками. Я прибыл в Белорусское лесоустроительное предприятие, которое располагалось по ул. Прямой.

Деревянное двухэтажное административное здание утопало в свежей весенней зелени, а воздух был наполнен ароматом цветущего плодового сада и благоухающих ярких цветов на клумбах. После трудоустройства инженером-таксатором я в составе 1-й экспедиции уезжал из Минска на Белорусское Полесье, где до глубокой осени должен был находиться на полевых работах. После двух полевых сезонов в горной тайге предстояло проводить лесоустроительные работы в заболоченных лесах и окунуться в неповторимую атмосферу полешуков, знакомую мне больше по книгам Ивана Мележа «Люди на болоте», Якуба Коласа «Дрыгва», «На ростанях» и других белорусских классиков, посвятивших свои произведения людям и природе этого удивительного края.

- Всей душой мы к лесу прикипаем,

- Как магнитом тянет нас туда.

- И, как птицы, снова улетаем,

- Покидая теплые места.

- Дома ждут подруги, жены, дети,

- Близкие волнуются за нас.

- Мы кочуем по лесной планете,

- Обещая им — в последний раз.

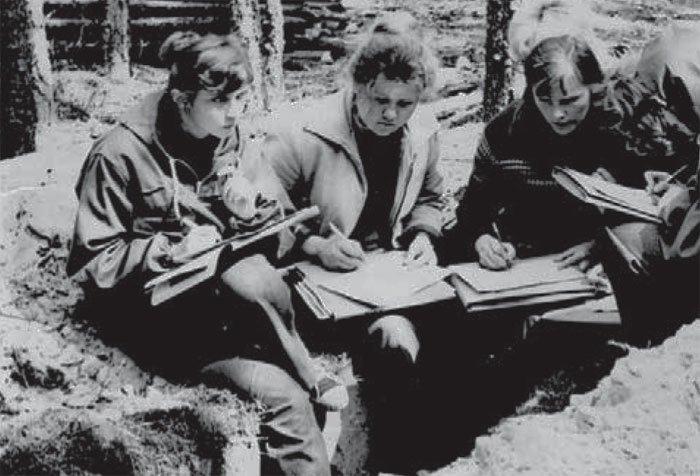

Почвоведы на коллективной тренировке, 1976

Почвоведы на коллективной тренировке, 1976

На традиционные тренировочные занятия перед началом полевого сезона в Лунинецкий лесхоз съехались специалисты нескольких партий, которые возглавляли Александр Пуховский, Владимир Ленский, Александр Ильич, Александр Карачан, Валентин Герлах, Борис Черенкевич, Олег Петренко, Фердинанд Тарасевич и другие. А всего в то время в экспедиции было 10 лесоустроительных и почвенных партий, а также почвенно-аналитическая лаборатория. Общая численность экспедиции составляла 117 человек.

Здесь присутствовали начальник экспедиции Леонид Угринович, главный инженер Иван Журихин, руководители и лесничие ряда лесхозов, в которых будет проводиться лесоустройство, а также ученые-геоботаники и другие специалисты. Этому мероприятию придавалось серьезное внимание, поскольку объекты были сложными. Одновременно предстояло проводить лесоустроительные работы и почвенное обследование, в том числе на территориях, подвергшихся воздействию осушительной мелиорации. Поэтому здесь собрался весь костяк экспедиции.

Наряду с такими маститыми инженерами-таксаторами, как Александр Сосновский, Валентина Королевич, Валентина Шунейко, почвоведами Михаилом Лузаном, Ларисой Ивановой, Николаем Черкасовым, можно было встретить и много молодых специалистов, поступивших на работу после вузов: Зою Пчелкину, Ларису Тимофееву, Людмилу Лучкову, Николая Белого, Владимира Федотова и других. Для них тренировочные занятия были особенно необходимыми, здесь отрабатывались единые методические подходы к проведению таксации и обследованию почв, разъяснялись положения и требования инструкций и других нормативных документов, обсуждались рекомендации работников лесхозов и т. п.

Руководил этим процессом Леонид Угринович, который очень ответственно подходил к проведению занятий и предварительно знакомился с каждым рассматриваемым объектом, заложенными для этих целей пробными площадями, почвенными шурфами. Он высказывал свои подходы, суждения, давал советы, предложения, внимательно выслушивал вопросы молодых, замечания ветеранов, пожелания работников лесного хозяйства. Авторитет Леонида Петровича был непререкаем, он пользовался большим уважением среди работников предприятия.

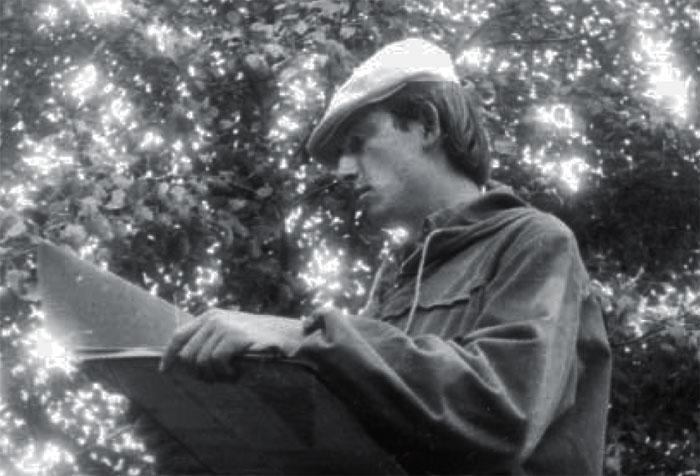

Фото: Инженер-таксатор А.И.Лучков. Луницкий лесхоз, 1975 г.

Фото: Инженер-таксатор А.И.Лучков. Луницкий лесхоз, 1975 г.

Это был легендарный лесоустроитель, интеллигентный человек, наставник молодежи. Сразу в послевоенные годы он входил в костяк белорусских лесоустроителей, прошел по служебной лестнице от таксатора до руководителя предприятия, много лет возглавлял экспедицию, а в период Великой Отечественной войны был участником партизанского движения на Белорусском Полесье. Леонид Угринович до тонкостей знал все аспекты лесоустроительного процесса, поэтому все с большим уважением и вниманием слушали его выступление и комментарии в процессе тренировочных занятий.

Присутствовали на этом мероприятии лесничие и некоторые другие специалисты Лунинецкого лесхоза во главе с его директором Константином Саковичем, которые обратили внимание лесоустроителей на наличие густой мелиоративной сети на территории лесхоза. Общая протяженность каналов составляла 562 км, что не могло не оказать влияния на динамику типов леса и почво образовательные процессы. Поэтому не случайно при таксации насаждений на пробных площадях и возле почвенных шурфов участники тренировочных занятий вели оживленные дискуссии и даже споры. И тут свое веское слово говорили опытные профессионалы Анри Штейнбок, Александр Пуховский, кандидат биологических наук Владимир Адерихо и другие специалисты, которые помогали прояснить ситуацию в установлении истины и прийти к согласованному мнению.

Надо сказать, что атмосфера здесь была особая, проявлялось внимательное отношение опытных работников к молодым специалистам. Они всегда стремились прийти на помощь в затруднительных случаях при определении таксационных параметров и почвенной структуры. От правильного понимания таких процессов во многом будет зависеть качество выполняемых лесоустроительных работ и почвенного обследования. Завершающим аккордом тренировочного процесса стал товарищеский ужин с наваристой ухой, ароматным чаем на берегу живописного озера Белое.

Подкрепив свои знания практическими навыками и зарядившись энтузиазмом, мы разъехались на конкретные объекты, где в течение нескольких месяцев должны выполнять нелегкую работу. Нашей 6-й комплексной лесоустроительной партии во главе с ее начальником Александром Пуховским предстояло работать в Богдановском и Новоселковском лесничествах Лунинецкого лесхоза. Обосновавшись на частных квартирах у местных жителей, мы приступили к полевым изысканиям, испытывая радость общения с лесом и преодолевая возникающие трудности. Длительные переходы, жаркая погода, заболоченные массивы стали обыденными для нас. Задора и настроения придавал ветеран лесоустройства и участник Великой Отечественной войны, никогда не унывающий и не по годам подвижный старший техник Владимир Иоффе, а наступающую иногда грусть помогал разгонять Михаил Лузан, запевая в нужный момент какую-нибудь веселую песню. Тонким юмором обладал и Александр Пуховский.

Сплав опыта и молодости позволяли успешно решать поставленные задачи. На обследуемых площадях хотя и преобладали сосняки, но значительно были распространены березовые и ольховые насаждения, в несколько меньшей степени — дубравы и осинники. Высокой производительностью отличались черноольшаники. При таксации насаждений, подвергнутых воздействию осушительной мелиорации, иногда непросто было определить тип леса, поскольку происходила трансформация травяного покрова из-за эволюции почв. А в ивовых зарослях — местах обитания лосей — кочки были по грудь.

Болота — это не только источник кислорода, поглотитель углекислого газа, накопитель влаги, место обитания диких зверей и птиц. Трясины, мочажины, торфяная топь, канавы и тому подобное представляют определенную угрозу для людей и даже животных, которые попадали по неосторожности или случайно в такие скрытые коварные ловушки. Существует немало легенд, мифов и разных историй об этом. Так, Якуб Колас, описывая Гнилое болото, отмечал: «…Ни человек, ни животное не могут ступить в эти дебри…» А у Змитрока Бядули в рассказе «На болоте» есть такое выражение: «Люди и скотина, пробив верхний пружинный слой болота, провалятся так, что и следа не останется…» Есть и пословица: «Завяз, як чорт у балоце».

![]()

Мне доводилось не раз слышать о происшествиях в заболоченных лесах. Заведующий лабораторией Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича Анатолий Пучило както рассказывал, как во время обследования дубрав в пойме реки Случь в Житковичском лесхозе его старший коллега угодил в мочажину. И только своевременно прибежав на зов о помощи к месту происшествия, он, приложив немало усилий и применив подручные приспособления, смог извлечь оттуда массивного коллегу, погрузившегося по грудь в болотную яму.

Мне и самому также пришлось убедиться, какую опасность представляют такие трясины. Однажды, завершив работу, шел по заболоченной прогалине навстречу ослепительно яркому солнцу, уходящему за стену леса, и среди ив внезапно угодил в болотную яму, затянутую травянистой растительностью. Благо рядом был старый ивовый куст, за который я смог уцепиться, правда, не с первой попытки, и благополучно выбраться на поверхность. А последствия могли быть непредсказуемыми, поскольку высокие резиновые (болотные) сапоги быстро заполнялись торфяной жижей и ускоряли погружение вглубь, сковывая при этом подвижность.

Трудностей немало там встречаем: Глухомань, обилие болот. Но к этому мы быстро привыкаем, И в душе все верим — бережет нас Бог. Территория Лунинецкого лесхоза была одной из самых заболоченных на Полесье. Осушительные работы здесь начали проводиться еще в начале прошлого века экспедицией под руководством генерала И. И. Жилинского, продолжились они и в 1960-е годы. 20 % почв от общей площади лесхоза были затронуты мелиорацией. Под воздействием пассивной мелиорации находилась почти вся территория лесхоза, поскольку были проведены масштабные гидромелиоративные работы на прилегающих сельскохозяйственных угодьях. Если раньше осушение трясин расценивалось как успешное освоение земель для сельскохозяйственных нужд и в целях повышения продуктивности лесных насаждений, то к тому времени стали задумываться уже о сохранении клюквенников, зарослей голубики, других экосистем. Продолжительная засушливая погода приводила к образованию так называемых пыльных бурь на торфяниках, к понижению уровня воды в колодцах населенных пунктов. При проведении лесоустроительных работ в жаркий летний сезон 1975 года мучила жажда, взятых с собой запасов воды не хватало, так и тянуло выпить из ямы или какой-либо канавы. Но понимание опасности заставляло терпеть. Как-то в заболоченном месте я наткнулся на семейство диких кабанов, принимавших в жаркий летний день грязевые ванны. Увидев настороженную свиноматку, решил ретироваться, чтобы не прервать их оздоровительные процедуры. А в сосняке-долгомошнике, стоящем еще в воде, прямо из-под ног неожиданно поднялась утка. На возвышенном месте рядом со стволом дерева я обнаружил гнездо, в котором было около десятка яиц. Мои коллеги также рассказывали о нео жиданных встречах и приключениях. Им даже приходилось видеть не только диких зверей, змей, но и кустарное производство самогонного продукта в лесу, которое организовали предприимчивые местные жители. Обычно они гостеприимно встречали таких необычных лесных путешественников.

Однажды во время проверки работы таксаторов и почвоведов в лесу руководством экспедиции внезапно разразилась гроза и обрушился ливень с крупным градом, размером не меньше голубиного яйца. Водитель еле успел перегнать уазик под полог деревьев. А при въезде в д. Богдановку мы увидели неприглядную картину: поврежденные шиферные крыши домов и деревья со свисающими поломанными ветвями. Улица была усыпана листьями и еще не успевшим растаять градом, что вызывало растерянность и удивление местных жителей. Пострадали также и домашние птицы, застигнутые врасплох в поле и у водоемов. Зерновые культуры были повреждены и прибиты к земле.

В 1972 году было выполнено лесоустройство Припятского государственного ландшафтно-гидрологического заповедника. Руководителем работ и автором проекта организации и развития заповедника был начальник лесоустроительной партии А. Г. Штейнбок. В условиях масштабного осушения болот и заболоченных лесов были предложены мероприятия по сохранению этого природного комплекса. Ответственная задача стояла и перед опытным начальником партии В. И. Герлахом, который являлся автором проекта организации и развития лесного хозяйства Лунинецкого лесхоза на 1976—1985 годы. На основании всестороннего анализа материалов лесоустроителей и почвоведов, научных данных, а также другой имеющейся информации он обратил внимание на происходящие процессы, оказывающие не только положительное влияние пассивной мелиорации на продуктивность заболоченных древостоев, но и приводящие к изменению привычного облика типов леса, уменьшению запасов органического вещества и снижению потенциальных возможностей почв. Учитывая такие явления, он пришел к заключению, что на ближайшую перспективу проектировать интенсивную мелиорацию лесов не представляется целесообразным. Было принято и решение Минлесхоза о приостановке осушительных работ на территории гослесфонда Брестской области на неопределенный срок. В проекте были предложены также и рекомендации по созданию культур ели и других видов хвойных пород крупномерным посадочным материалом в полиэтиленовых мешочках. С целью накопления опыта в первые годы ревизионного периода рекомендовалось создавать по 10—15 га, а в последующем — до 50 га в год лесных культур таким способом (с закрытой корневой системой). При этом было отмечено, что метод создания лесных культур с ЗКС должен получить широкое внедрение в лесокультурной практике не только Лунинецкого лесхоза, но и в других лесхозах республики. Лесоустроители совместно с учеными были инициаторами разработок и ряда других новых подходов, совершенствования технологий и внедрения их в лесоустроительный процесс.

Путь в науку

На завершающей стадии полевых лесоустроительных работ в Лунинецком лесхозе, осенью, мне неожиданно позвонил мой бывший преподаватель, проректор БТИ им. С. М. Кирова Анатолий Давыдович Янушко и предложил сходить на собеседование к академику Н. Д. Нестеровичу по поводу дальнейшей работы в Институте экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича. Я попытался отговориться, что еще не готов к переходу на научную работу, тем более встречаться с таким известным ученым. Но Анатолий Давыдович в присущей ему спокойной манере и как опытный педагог убедил меня к принятию такого смелого решения. При этом напомнил, что и сам когда-то работал в лесоустройстве. Возглавлявший в то время Белорусское лесоустроительное предприятие Л. В. Дольский с пониманием отнесся к моему переходу, и я в середине ноября приступил к работе в Институте экспериментальной ботаники. Со временем я узнал, что школу лесоустройства прошли многие известные ученые, среди которых академики В. И. Парфенов, В. А. Ипатьев, В. К. Савченко, член-корреспондент В. В. Усеня, профессора Л. Н. Рожков, А. В. Неверов, В. М. Юрин, В. Е. Ермаков и др. Многие стали кандидатами наук: В. С. Адерихо, Л. Н. Толкачев, А. Г. Костенко, А. П. Кулагин, В. Е. Волчков, В. В. Савельев, В. И. Блинцова, Б. С. Мартинович, Е. С. Майоров, М. А. Ильючик, Е. А. Усс, Н. П. Демид, В. В. Трухановец, В. М. Арнольбик, А. И. Ровкач и др. Также немало специалистов, начинавших трудовую деятельность в лесоустройстве, затем успешно работали и работают на различных ответственных должностях в Министерстве лесного хозяйства, в иных республиканских государственных органах управления, в Аппарате Совета Министров Республики Беларусь и других важных структурах. Лесоустроительная работа — процесс творческий, с научно-аналитической направленностью, вырабатывает качества и обогащает знаниями, которые необходимы для научной работы. Таксатор самостоятельно в лесу принимает решения и намечает необходимые лесохозяйственные и другие мероприятия, закладывая основы будущего лесного хозяйства с учетом современных достижений науки и практики.

Во время работы в институте в 1986 году, сразу после аварии на ЧАЭС, мне довелось участвовать в научной экспедиции под руководством доктора биологических наук Д. С. Голода по оценке состояния радиоэкологической обстановки на территории нашей республики, в первую очередь растительных комплексов, а также организовывать стационарные исследования по проведению лесного мониторинга в зоне влияния Новополоцкого промышленного узла. И мне здесь очень пригодился таксаторский опыт при подборе и закладке объектов исследований, лесоустроительные материалы и контакты со специалистами Белорусского лесоустроительного предприятия и Минлесхоза. Да и результаты наших исследований и рекомендации представляли обоюдный интерес при проведении лесохозяйственных и лесокультурных мероприятий, сборе и заготовке дикорастущей продукции в связи с загрязнением растительных комплексов.

Занимаясь напряженной научной деятельностью и подготовкой кандидатской диссертации, я не терял связи с лесоустроительным предприятием, со своими бывшими коллегами, интересовался их успехами и планами. Знаменательным событием для лесоустроителей было завершение строительства современного административного здания в конце 1975 года, которое они встретили с большой радостью. В просторном актовом зале был организован новогодний огонек, на котором посчастливилось присутствовать и мне. Запомнились интересные номера художественной самодеятельности, а также выступление заслуженной артистки БССР Тамары Раевской, которая исполнила несколько популярных песен. Кстати, ее мать, Татьяна Раевская, работала в лесоустройстве. Там всегда было немало увлеченных и талантливых работников, активно участвующих в различных культурно-массовых мероприятиях. Начальник экс педиции Леонид Угринович сам умел играть на различных музыкальных инструментах и прививал любовь к искусству и культуре подчиненным. А первый начальник предприятия В. П. Осядовский приглашал в свое время даже заслуженного артиста БССР Е. А. Корноухова в качестве руководителя драмкружка, в котором занимались лесоустроители. С интересом следил за выступлением самодеятельности и начальник предприятия Леонид Дольский.

В последующие годы, уже работая в республиканских органах госуправления, я участвовал совместно с лесоустроителями в ряде научно-производственных мероприятий: лесоустроительных совещаниях по устройству лесов природоохранных учреждений, по обсуждению вопросов организации и проведения лесного мониторинга и решению радиоэкологических проблем, совершенствованию структурной организации предприятия, созданию природоохранных объектов, внедрению разработок ученых по лесной типологии, подготовки кадров и т. п. Мы всегда находили взаимопонимание и постоянно поддерживали деловые и дружеские отношения.

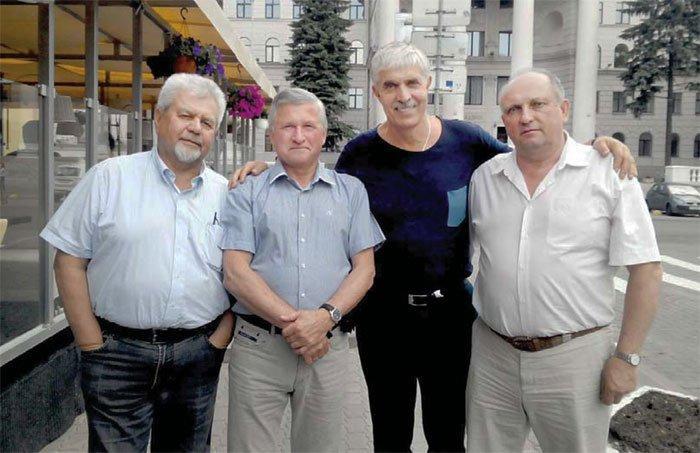

Лесоустроители — лесов наших хранители

И вот так сложились обстоятельства и распорядилась судьба, что ровно через 30 лет я возвратился в родную стихию — в лесоустройство, на должность заместителя генерального директора РУП «Белгослес». Как говорят в народе, пути Господни неисповедимы. За этот период в лесоустройстве произошло много преобразований и изменений как в производственном отношении, так и в кадровом составе. Возглавлял тогда предприятие Н. И. Торчик, с которым мне раньше приходилось тесно общаться по ряду производственных вопросов. Кстати, надо отметить, что при его назначении на эту должность была соблюдена преемственность поколений: бывший генеральный директор предприятия Л. В. Дольский, бессменно возглавлявший предприятие на протяжении 35 лет, был назначен заместителем генерального директора, а главный инженер И. Д. Дубовик — начальником отдела новой техники, технологий и метрологии. На должность главного инженера был выдвинут А. П. Кулагин, работавший до этого начальником информационно-вычислительного центра предприятия. Приятно было видеть в строю коллег, с которыми я работал в 70-х годах прошлого века, а теперь занимающих ответственные должности: М. П. Лузана — заместителя генерального директора, Б. Н. Черенкевича — начальника 1-й лесоустроительной экспедиции, Н. Н. Бовдея — начальника партии, В. Л. Красовского — начальника отдела лесного кадастра и мониторинга. Здесь я также встретил и других работников — А. А. Карачана, З. И. Едик, З. М. и В. А. Костюкевичей, Н. Н. Белого, Л. В. Орехова, Н. Н. Черкасова, Л. Г. Махнач, Н. Н. Телепун и др. Все приняли меня очень доброжелательно. Приятной и нео жиданной новостью для меня было то, что начальник отдела дистанционного зондирования кандидат наук М. А. Ильючик является сыном бывшего техника Лунинецкого лесхоза А. Ильючика, помогавшего нам при проведении лесоустройства в 1975 году. Здесь я встретил и ведущего инженера производственного отдела Леонида Иванова — сына профессора А. Ф. Иванова, с которым непродолжительное время поработал в Институте экспериментальной ботаники. Я был рад такой преемственности поколений и преданности лесоустройству. А Людмила Шовгеня (Махнач) в 1975 году проходила практику под руководством инженера-почвоведа М. П. Лузана в Лунинецком лесхозе, стойко переносила все тяготы полевой жизни, физические нагрузки при преодолении пеших переходов и почвенных обследований заболоченных лесов. И сразу после окончания университета пришла на работу в лесоустройство, посвятив этой нелегкой профессии более 40 лет.

Весной 2006 года неожиданно ушел из жизни энергичный и опытный управленец, генеральный директор предприятия Н. И. Торчик, успешно руководивший предприятием в течение семи лет. В период его работы была приобретена станция приема космической информации «Унискан», которая установлена на базе РУП «Белгослес»; внедрялись в производство другие новые приемы. Николай Иванович был и инициатором издания обстоятельной и содержательной книги «Белорусское лесоустройство», в которой освещены этапы развития лесоустройства за период до 2002 года.

В соответствии с приказом министра лесного хозяйства П. М. Семашко в июне 2006 года на должность генерального директора был назначен кандидат наук А. П. Кулагин, с которым мы почти одновременно учились в БТИ им. С. М. Кирова, потом сотрудничали в рамках выполнения проекта ГЭФ «Сохранение биологического разнообразия лесов Беловежской пущи», поддерживали тесные деловые контакты. Он являлся одним из авторов разработки «Системы непрерывного лесоустройства» и прошел нелегкий путь от таксатора до руководителя такого республиканского лесоустроительного предприятия.

После продолжительной работы в аппарате Министерства лесного хозяйства М. В. Кузьменков возвратился на предприятие и был назначен заместителем генерального директора по научной работе. Должность главного инженера занял Р. С. Бузуновский, до этого работавший сначала начальником лесоустроительной партии, а затем возглавлял цех камеральных и полиграфических работ.

После продолжительной работы в аппарате Министерства лесного хозяйства М. В. Кузьменков возвратился на предприятие и был назначен заместителем генерального директора по научной работе. Должность главного инженера занял Р. С. Бузуновский, до этого работавший сначала начальником лесоустроительной партии, а затем возглавлял цех камеральных и полиграфических работ.

Дочерние предприятия «Витебсклеспроект» и «Гомельлеспроект» возглавляли опытные и активные руководители — Н. К. Чвей и Ф. Ф. Бурак. Была сформирована высокопрофессиональная команда из настоящих лесоустроителей, прошедших на протяжении многих лет школу лесоустройства, в совершенстве знающих лесоустроительный процесс и потребности лесного хозяйства. Всё это способствовало увеличению объемов лесоустроительных работ на территории Российской Федерации, расширению международных связей, развитию ряда новых направлений. Кстати, группой специалистов с участием М. В. Кузьменкова еще раньше был разработан нормативный документ «Таблицы хода роста и товарная структура лиственничных и сосновых древостоев Бурятии», а Р. С. Бузуновский в 1984 году был автором Сводного проекта организации и развития лесного хозяйства водоохранной зоны озера Байкал, получившего высокую оценку Госкомлесхоза СССР.

Большое значение руководство предприятия придавало проведению научно-практических семинаров и конференций, в том числе и в ряде наших лесхозов (Брестский, Ивацевичский, Логойский, Сморгонский, Стародорожский и другие) с участием руководителей региональных лесоустроительных предприятий Российской Федерации, Польши с целью отработки новых технологий. Постоянное внимание уделялось подбору и расстановке кадров, повышению их квалификации, направлению на учебу в Академию управления при Президенте, на стажировки. На долж ности руководителей экспедиций, начальников партий, других структурных подразделений назначались молодые перспективные работники. Так, главным инженером предприятия был назначен А. В. Таркан (ныне являющийся генеральным директором), главным инженером экспедиции А. Н. Карась (сейчас работает главным инженером предприятия). М. В. Зубко возглавил информационно-вычислительный центр (сейчас он является заместителем генерального директора по информационным технологиям). На должность директора РДЛУП «Гомельлеспроект» был выдвинут Н. Н. Катков. Сплав опыта и молодого задора позволяли успешно решать стоящие задачи, наращивать объемы выполняемых работ (более 1 млн га базового лесоустройства в год только в Беларуси). Пристальное внимание уделялось совершенствованию производственного процесса, внедрению новых технологий, укреплению материально-технической базы, оснащению новым оборудованием и современными средствами, обновлению автопарка, созданию благоприятных условий для труда и отдыха работников, решению жилищных вопросов путем строительства дома ЖСК и др. В систему лесоустройства внедрялись современные электронные измерительные приборы и инструменты, GPS-навигаторы, планшеты и ноутбуки стали неотъемлемым элементом работы каждого таксатора.

Одновременно с выполнением производственных задач ведущие специалисты предприятия активно участвовали в разработке Стратегического плана развития лесного хозяйства республики на период до 2030 года, в выполнении международного проекта «Балтийский ландшафт», подготовке ряда нормативных документов. В рамках проекта ФЛЕГ подготовлены и изданы Справочное пособие по лесному законодательству и Руководство по его применению в лесном хозяйстве и природоохранной сфере. Подготовлены Таксационно-лесоустроительный справочник, научно-популярная книга (фотоальбом) «Лес — наша судьба», а также другие издания. Всё это, вместе взятое, позволило решать на высоком уровне широкий спектр работ и актуальных задач в лесном хозяйстве.

В 2013 году мне посчастливилось участвовать в масштабном и важном мероприятии — Всероссийском съезде лесоустроителей, состоявшемся в Брянске, где я не только ознакомился с современным положением дел в российском лесоустройстве, но и прочувствовал в полной мере неповторимую атмосферу и таксаторский дух. Мы посетили в брянских лесах стационарные объекты и насаждения, созданные под руководством известных лесоводов и лесоустроителей профессоров М. М. Орлова и Г. Ф. Морозова, встречались со многими известными российскими специалистами и обсуждали будущее лесоустройства. В фойе зала заседаний, где проходил съезд, демонстрировались фильмы, звучали песни о походной жизни лесоустроителей.

Особо запали в мою душу слова из песни Г. Леоновой и И. Тарановича «Мы — лесоустроители», являющейся своего рода гимном российских лесоустроителей: Мы — лесоустроители, лесов родных хранители… …Мы дело свое любим, им очень дорожим. Как ни трудна работа, о лесе вся забота, Ведь мы с тайгой бескрайней свою связали жизнь.

Кстати, А. В. Таркан, работавший в то время главным инженером нашего предприятия, проникновенно исполнил эту пес ню под гитару во время концерта, посвященного 70-летию белорусского лесоустройства.

Особо следует отметить преданность лесоустроителей своей работе, профессии, любви к лесу. Они романтики и одновременно профессионалы, глубоко чувствующие ответственность за результаты своего труда, поскольку их ошибки могут дорого обойтись лесному хозяйству, отразиться на состоянии природных комплексов. Трудности походной жизни для них — часть профессии. Не зря распространено такое мнение, что лесоустроитель — это образ жизни. Профессия «лесоустроитель» быстро выявляет все качества человека, поэтому случайных людей в лесоустройстве почти не бывает. Но те, кто прошел испытания полевой жизнью, по-настоящему ощутил красоту природы, побывал во многих интересных местах, прочувствовал поддержку коллеги в трудных условиях и делил с ним последний сухарь, остаются в лесоустройстве на долгие годы и часто посвящают этому делу всю свою жизнь.

С 1953 года белорусские лесоустроители начали выезжать в продолжительные экспедиции для проведения лесоустроительных работ в удаленных и суровых условиях Российской Федерации, в том числе в Сибирь, Забайкалье, на Дальний Восток и в другие регионы. Из истории лесоустройства известно, что таксационные партии в России начали создаваться в середине XIX века, в таксаторы отбирали лучших. В дореволюционное время они пользовались большим уважением и почетом, должности таксаторов первоначально занимали только выпускники офицерских классов Петербургского лесного института.

В практическом лесоустройстве как в одной из немногих сфер деятельности, кроме умственной работы при таксации насаждений, таксатору часто приходилось выполнять и нелегкую физическую работу в суровых таежных условиях, связанную с тяжелыми переходами, устройством полевых мест проживания (табора), ночевать под открытым небом в заходах, ездить верхом на лошади, владеть оружием и добывать дичь для пропитания, закладывать пробные площади, мастерски владеть топором, чтобы в соответствии с существующими требованиями изготавливать вместе с сезонными рабочими или при их отсутствии квартальные столбы. Изготовлению и установке квартальных столбов — своего рода маяков, символов лесоустройства, закрепляющих квартальную сеть в натуре, — всегда уделялось особое внимание. Этот процесс лаконично описал петербургский лесоустроитель Александр Парфенов:

- …Простым топориком ваяли

- Хозяева умелых рук.

- И в землю накрепко вкопали

- Продукт искусства и наук.

- И черным шрифтом написали

- Квартальной сети номера.

- Чтоб люди здесь не потерялись—

- Ориентир для них всегда…

Квартальные столбы должны быть установлены даже в труднодоступных и заболоченных местах, в горах — там, где пересекаются просеки. Если в верховьях гор не было подходящих деревьев для их изготовления, то их волоком или каким-то другим способом доставляли туда. В исключительных случаях опознавательные знаки сооружали из камней или осуществляли надпись номеров кварталов на рядом расположенной скале. А за неустановку столбов по какой-то причине можно было получить и рекламацию как от своих начальников, так и от заказчика.

Об одном курьезном случае рассказывал белорусский лесоустроитель М. М. Близнюк, проводивший лесоустроительные работы в суровой и далекой Сибири. Во время охоты высокого военного начальства было обнаружено, что на столбе отсутствовала надпись номеров кварталов, и для исправления такого упущения наш таксатор вынужден был возвратиться в окрестности Братска.

Были и забавные происшествия. Начальник лесоустроительной партии О. И. Молосай вспоминала, как во время полевых работ в Бурятии к их табору повадился медведь, а потом даже выворачивал в лесу поставленные в его владениях свежие квартальные столбы, которые ему почему-то не понравились. А вот другой случай. Медведь, выдернув установленный столб, оттащил его метров на 10, слизал надписи, и так ему это понравилось, что он отполировал «щеки» столба до блеска. Квартальные столбы привлекают внимание птиц и других животных, чтобы почесать бок или испытать на прочность рога. Любят встречаться у квартального столба охотники, грибники, лесоустроители и др.

Работа лесоустроителей связана непосредственно с длительным пребыванием в лесу, часто в глухих и безлюдных местах, в сопровождении назойливых полчищ мошек, комаров, энцефалитных клещей, создающих определенные неудобства, нер возность и напряженность. Полевой сезон лесоустроителя длится с весны до поздней осени, а рабочий день — с утра и до наступления темноты. График работы напряженный, надо до снегов выполнить установленные объемы работ. Эта специфика работы нашла отражение и в «Песне лесоустроителя»:

- …Не ищите нас на морских пляжах,

- Не найдете и в ресторанах нас.

- В непогоду и в выходные даже —

- Каждый день в лесу и в любой час…

Особую радость испытывают лесоустроители при завершении полевого сезона и покорении очередного объекта, возвращаясь на зимние квартиры, к своим семьям, родным и друзьям. Приятные воспоминания о местах пребывания, удивительной и неповторимой природе, встречах с интересными людьми надол го остаются в сердцах. А после монотонного камерального периода, короткого отдыха, весной, как только «…в апреле отзвенят весенние капели, таксатор снова собирается в поход».

В 80-е годы прошлого столетия в пяти экспедициях белорусского лесоустройства общая численность работающих составляла 885 человек, а более половины объема выполняемых работ приходилось на удаленные регионы тогдашнего СССР — Сибирь, Забайкалье, Бурятию, Дальний Восток и др. При непосредственном участии белорусских специалистов-лесоустроителей проводилось устройство лесов во Вьетнаме, Лаосе и на Кубе.

Лесоустроители преданы своему делу, многие из них всю свою трудовую деятельность посвятили лесоустройству, стаж десятков работников составляет 50 и более лет! Так, бывшие начальники экспедиции И. В. Журихин, Е. И. Пацейко, начальники партии О. И. Петренко, И. С. Бабушкин и др. проработали в белорусском лесоустройстве полвека; Л. В. Дольский, В. Л. Красовский, М. Ю. Абрамович — более 47 лет, ведущие инженеры Н. Н. Пучковский, Р. В. Боровков, А. В. Цобкало, Р. К. Чещевик и др. — около 45 лет. Стаж работы бывших генерального директора А. П. Кулагина, главного инженера И. Д. Дубовика, директоров дочерних предприятий Ф. Ф. Бурака, Н. К. Чвея, В. И. Супиченко, ведущих инженеров В. С. Крюкова, Ф. В. Кулешова, А. Д. Наврозова, С. И. Филютича, В. П. Сачко, бывшего начальника производственного отдела Г. И. Дмуховского и других составляет 40 и более лет. Особо следует отметить ветеранов-таксаторов. Инженертаксатор РДУП «Витебсклеспроект» С. С. Кривенький имеет за плечами около 50 полевых сезонов, помощник таксатора Г. Т. Кондратьев отработал в Гомельской экспедиции более 50 лет. Своего рода рекордсменом является начальник партии О. И. Петренко, разработавший и написавший 25 проектов развития лесного хозяйства различных организаций. И таких примеров можно приводить немало.

Много семейных пар и династий работали и трудятся в настоящее время. Здесь следует упомянуть династии Ванькевичей, Шарапо, Автушковых, Тарасевичей, Бородиных и др. Плечом к плечу во все времена рядом с мужчинами-таксаторами смело и самоотверженно в самых суровых условиях трудились и женщины-лесоустроители, безропотно уезжая в длительные экспедиции в удаленные регионы бывшего СССР, надолго оставляя родных и даже детей в городах. Они стойко переносили все трудности и тяготы походной жизни, рискованные ночевки под открытым небом в заходах.

Присутствие женщин-лесоустроителей на полевых работах привносило некоторую свежесть и оптимизм, улучшало полевой быт, дисциплинировало мужское сообщество и скрашивало монотонные будни таежной жизни. А они, проявляя силу воли и настойчивость, смело преодолевали горные реки, болота, дебри, таксируя таежные леса, проводили почвенное обследование, успешно осваивали новые информационные технологии, осуществляли материально-техническое и финансовое обеспечение и даже управляли автомобилем. Около 40 лет своей жизни посвятили лесо устройству Л. Г. Пирогова, Р. Р. Жедик, С. А. Кирпичева, Б. Б. Лазовская, Л. Малиновская, В. И. Морозько, Л. Г. Пирогова, И. В. Рябушко, Л. И. Семенович, Е. В. Соколова, Е. А. Судьева, А. Г. Тупкова, Н. В. Васюкович, С. Каленик, Н. И. Евдачкова, М. Г. Лузан, В. И. Цай, Байдакова, Метлицкая, Н. Л. Карабан и многие другие.

Эстафета поколений

В порядке восстановления лесоустройства в БССР сразу после окончания Великой Отечественной войны, 75 лет тому назад, в соответствии с приказом по Всесоюзной конторе «Леспроект» 1 октября 1945 года был организован Белорусский лесоустроительный район, руководителем которого был назначен Владимир Поликарпович Осядовский. Во время войны леса подверглись хищническим рубкам, лесоустроительные материалы были уничтожены. Необходимо было в сжатые сроки организовать работы для проведения учета лесосырьевых ресурсов.

Уже на 1946 год был доведен план по проведению лесоустроительных работ в объеме не менее 250 тыс. га, а на ближайшую пятилетку надо было устроить около 5 млн га лесов. Таксаторы порой рисковали жизнью, поскольку в лесах находилось много различных боеприпасов.

Уже на 1946 год был доведен план по проведению лесоустроительных работ в объеме не менее 250 тыс. га, а на ближайшую пятилетку надо было устроить около 5 млн га лесов. Таксаторы порой рисковали жизнью, поскольку в лесах находилось много различных боеприпасов.

К началу 1947 года было сформировано 7 лесоустроительных партий: 4 в Гомеле, и по одной в Молодечно, Могилеве и Минске с общей численностью 55 работников. Чтобы решить нехватку кадров, с 1949 года при Белорусском лесотехническом институте были организованы курсы по подготовке лесоустроителей. Это позволило успешно решать стоящие задачи. В. П. Осядовский внес огромный вклад в становление и развитие лесоустройства в послевоенный период. Ему было присвоено почетное звание «Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства».

В январе 1948 года Белорусский лесоустроительный район был преобразован в Белорусский аэрофотолесоустроительный трест, а в апреле 1962-го — в Белорусское лесоустроительное предприятие ВО «Леспроект». До 1963 года бессменным руководителем белорусского лесоустройства был В. П. Осядовский, испытавший все перипетии того противоречивого времени. По воспоминаниям старших коллег, он был принципиальным, строгим и одновременно заботливым руководителем, интеллигентным и стойким человеком, много сил и бескорыстного труда вложил в строительство первого административного здания, в котором в настоящее время располагается администрация ГСЛХУ «Боровлянский спецлесхоз», а в построенных в те времена жилых зданиях живут люди.

В год 75-летия белорусского лесоустройства и Великой Победы следует вспомнить тех, кто с оружием в руках сражался с фашистскими захватчиками и после окончания Великой Отечественной войны пришел на работу в лесоустройство и плодотворно трудился в мирное время. Например, П. П. Ванькевич, который с первого дня и все 5 лет участвовал в боевых действиях и в составе 61-й армии 1-го Белорусского фронта штурмовал Берлин. Он был первым начальником производственного отдела Белорусского аэрофотолесоустроительного треста, проработав в этой должности с 1952-го по 1958 год.

Я. К. Король в звании старшего сержанта артиллерийского полка дошел до Кенигсберга, где встретил День Победы. Демобилизовался только в 1951 году и 40 лет проработал в лесоустройстве, проведя 40 полевых сезонов в лесах Беларуси, Сибири, Бурятии, Дальнего Востока и в других регионах бывшего СССР.

Бывший начальник 3-й Минской лесоустроительной экспедиции А. Т. Пискун сражался в составе воинских частей 1-го и 2-го Белорусских фронтов. Был ранен, контужен. Победу встретил на Одере, после окончания войны 5 лет служил в армии, сначала в Германии, а потом в танковой части под Борисовом. Александр Тимофеевич посвятил лесоустройству более 30 лет, в составе рабочей группы участвовал в разработке Генплана развития лесного хозяйства Белоруссии на 1959—1975 годы — долгосрочной программы развития отрасли.

Прошли тяжелыми дорогами войны помощник таксатора Г. Т. Кондратьев, Д. Я. Рыбаков, возглавлявший Гомельскую лесоустроительную экспедицию более 20 лет, а также многие другие лесоустроители.

Любовь Михайловна Кныш, ветеран Гомельской лесоустроительной экспедиции, так выразила свое отношение к лесоустроителям-фронтовикам:

- Мы всегда на фронтовиков равнялись.

- И, оставляя тихий городской уют,

- В края далекие вместе отправлялись —

- В тайгу суровую, где даже воздух крут.

Сразу после окончания лесного техникума в 1946 году пришли на работу в лесоустройство Ольга Молосай, Елена Матвеева, посвятившие всю свою трудовую деятельность этому нелегкому ремеслу. За самоотверженную работу они награждены медалью «За трудовое отличие». Золотой медалью ВДНХ отмечена В. М. Чижмакова.

Многие лесоустроители за большой вклад в развитие лесоустройства и многолетний добросовестный труд также удостоены высоких правительственных наград: ордена «Знак Почета» — И. В. Журихин и Л. В. Дольский, медали «За трудовое отличие» — И. Д. Дубовик и В. П. Валейтенок, медали «За трудовые заслуги» — М. В. Кузьменков, Н. Н. Пучковский, С. С. Кривенький, А. П. Кулагин.

Почетное звание «Заслуженный лесовод Республики Беларусь» присвоено Л. В. Дольскому и И. Д. Дубовику.

Большая группа ветеранов лесоустройства награждена нагрудным знаком Министерства лесного хозяйства «Ганаровы лесавод»: М. В. Кузьменков, М. П. Лузан, А. П. Кулагин, Н. К. Чвей, Ф. Ф. Бурак, П. М. Семашко, А. И. Лучков, Б. Н. Черенкевич, С. И. Филютич, М. Ю. Абрамович, В. Ф. Ярошевич, В. С. Закревский, И. И. Малиновский, В. А. Сивко, Р. С. Бузуновский, Н. И. Тарасюк; Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь — А. З. Горбачев, А. И. Сандрозд, Р. К. Чещевик.

Многочисленная группа работников белорусского лесоустройства награждена Почетными грамотами Государственного комитета лесного хозяйства Совета Министров СССР, знаком «За сбережение и приумножение лесных богатств» и другими высокими союзными и республиканскими наградами, занесены в Книгу почета Всесоюзного объединения «Леспроект».

Яркий след в белорусском лесоустройстве оставили таксаторы-ветераны: В. Е. Галаганов, А. В. Санковский, А. Н. Радченко, С. М. Никитенко, В. А. Бураков и др.

Мне на протяжении своей трудовой деятельности пришлось работать в лесоустройстве в разные периоды, когда предприятием руководили Л. П. Угринович, Л. В. Дольский, Н. И. Торчик, А. П. Кулагин, А. А. Казак, а нынешний генеральный директор А. В. Таркан был в должности главного инженера. В. П. Осядовский находился уже на пенсии. Хочу отметить, что успешному развитию предприятия способствовало постоянное внимание и поддержка руководителей и специалистов Министерства лесного хозяйства, тесное сотрудничество с учебными и научными учреждениями, прежде всего с БГТУ, Институтом леса и Институтом экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, ГГУ им. Ф. Скорины, другими организациями и внедрение их разработок в лесоустроительный процесс, а также установление и поддержание разносторонних связей с зарубежными партнерами. В этой связи следует отметить весомый вклад профессоров В. К. Захарова, Ф. П. Моисеенко, В. Е. Ермакова, О. А. Атрощенко, А. В. Кожевникова, В. С. Гельтмана, академика И. Д. Юркевича, член-корреспондента В. Ф. Багинского, доцентов В. С. Мирошникова, О. А. Трулля, О. В. Толкача и др.

В процессе многолетней научно-производственной деятельности мне посчастливилось непосредственно встречаться и обсуждать различные вопросы, касающиеся научного обеспечения лесного хозяйства, радиоактивного загрязнения лесных территорий, совершенствования структурной организации лесоустроительного предприятия, участвовать в других мероприятиях с бывшими руководителями республиканского органа управления лесным хозяйством республики: С. Т. Моисеенко, Г. А. Марковским, В. П. Зориным, Н. К. Круком, П. М. Семашко, М. М. Амельяновичем, а также заместителями министра В. П. Романовским, В. В. Герасименком, Н. Т. Юшкевичем, Л. Ю. Демьяником, А. Н. Корбутом, Ф. Д. Лисицей, А. А. Куликом, другими ответственными работниками аппарата министерства, с которыми всегда находил взаимопонимание и получал необходимую поддержку. Кстати, П. М. Семашко, руководивший министерством с 2004-го по 2009 год, в начале семидесятых годов прошлого столетия прошел закалку в суровых сибирских лесах, работая инженером-таксатором в 3-й Минской лесоустроительной экспедиции. Нынешний министр В. А. Дрожжа и его первый заместитель В. Г. Шатравко постоянно уделяют пристальное внимание развитию лесоустройства и его роли в решении актуальных проб лем в лесном хозяйстве.

За 75 лет своего существования белорусское лесоустройство прошло поступательное развитие, постоянно совершенствуя лесоустроительный процесс и расширяя направления деятельности с учетом поставленных задач и необходимости решения проблем в лесном хозяйстве. В 1970—1980-е годы начали применяться ЭВМ, новые методы таксации, обработки данных лес ной инвентаризации, автоматизированные системы обработки лесоустроительной информации. Получили дальнейшее развитие почвенно-типологическое и лесопатологическое обследования, охотустройство, рекреационное устройство, работы по переучету лесосырьевых баз и др. Широкое использование имела оптимизация проектирования на основе методов математического программирования, внедрена технология непрерывного лесоустройства. В 1980—1990-х годах создан и введен в эксплуатацию банк данных «Лесной фонд», организовано проведение государственного лесного мониторинга, ведение государственного учета лесного фонда, государственной кадастровой оценки лесных земель, введена в эксплуатацию Информационная система управления лесного хозяйства, разработана отечественная геоинформационная система «Лесные ресурсы», создана региональная станция приема космической информации, обеспечено ведение аэрокосмического мониторинга на основе новых методов и технологий в составе общей системы комплексного мониторинга лесов. Современное лесоустройство развивается в направлении совершенствования методов и повышения точности лесоинвентаризационных работ, широкого внедрения передовых технологий на базе новейшей компьютерной, телекоммуникационной и аэрокосмической техники, функционирования информационной системы управления и объединяет лесоинвентаризацию, проектирование, контроль и оценку лесохозяйственной деятельности с системой государственного планирования, лесохозяйственного учета и отчетности.

Особо следует отметить весомый вклад в развитие методов таксации и лесоустройства, разработку и внедрение прогрессивных форм организации труда и производства бывших главных инженеров предприятия А. Г. Костенко, И. Д. Дубовика, А. П. Кулагина, Р. С. Бузуновского, А. В. Таркана и других ведущих специалистов белорусского лесоустройства. Самоотверженным трудом многих поколений лесоустроителей создавались авторитет, имидж и добрые традиции белорусского лесоустройства, и нынешнее поколение должно помнить об этом и приумножать славу. Ряд работников-ветеранов, трудовой стаж которых превысил 40 лет, продолжают активно трудиться на предприятии, передавая свои знания и опыт молодому поколению. Это Р. С. Бузуновский, И. С. Сваток, В. С. Закревский, И. И. Малиновский, В. Ф. Ярошевич, Л. В. Орехов, В. В. Юрченко, С. Д. Журавский, Н. Н. Русецкий, А. С. Рублевский, В. А. Соболевский, В. В. Меньшикова, Л. Н. Хмаро и другие.

Белорусское лесоустройство в настоящее время включает коллектив высококвалифицированных специалистов, передовые компьютерные и аэрокосмические технологии, новейшую множительную и печатную технику, оснащенную современным оборудованием аналитическую лабораторию, хорошую материально-техническую базу с благоустроенными административными зданиями в Минске, Витебске и Гомеле. Общее количество работников составляет 400 человек. В соответствии с постановлением Совета Министров от 11 ноября 2013 года № 964 Республиканское унитарное предприятие «Белгослес» определено как юридическое лицо, обеспечивающее функционирование стратегически значимых и важных государственных потребностей, что накладывает большую ответственность за развитие всего лесного комплекса республики.

Ежегодно лесоустроительные работы проводятся на площади около 1 млн га. По данным лесоустройства, лесистость территории страны достигла 39,9 %, общий запас насаждений составляет около 1,8 млрд куб. м, увеличившись на 35,4 млн куб. м по сравнению с 2017 годом. Доля спелых и перестойных лесов увеличилась до 15,6 %, а расчетная лесосека превысила 14 млн куб. м.

В 2015 году разработана многоуровневая система « ГИС-лес» и опытный образец системы слежения и обнаружения лесных пожаров дистанционными методами с использованием средств видео наблюдения. Активное участие принимают специалисты РУП «Белгослес» в разработке мероприятий в связи с ликвидацией последствий стихийных бедствий в лесах (ураганы, буреломы, усыхание насаждений и т. п.). Коллектив предприятия под руководством Андрея Владимировича Таркана решает и ряд других актуальных и сложных задач — важных для лесохозяйственной отрасли.

Лесоустроители активно и увлеченно работают над совершенствованием технологии сбора первичных лесоустроительных данных в полевых условиях с созданием векторного слоя таксационных выделов, являющихся основой составления планово-картографических материалов; разрабатывают технологию стереодешифрирования при лесо устройстве, технологию оперативного выявления площадей погибших, поврежденных, усыхающих лесных насаждений с помощью беспилотных летательных аппаратов. Данные технологии планируется применять на практике уже в этом году при проведении лесоустроительных работ и лесопатологического обследования. Разработка многоуровневой информационной системы ИСУ «Лесовосстановление» обеспечит автоматизацию ведения документации по лесовосстановлению и лесоразведению.

С 2019 года ведется разработка программного обеспечения АРМ «Ведение питомнического хозяйства» и АРМ «Семеноводство лесных растений». Специалисты предприятия обеспечивают техническую поддержку и сопровождение программного обеспечения АРМ «Лесопользование» мобильной ГИС, продолжают разработку ГИС «Лесфонд» и ее интеграцию в Геопортал ЗИС, что позволит автоматизировать внесение текущих изменений, происходящих в лесах в результате хозяйственной деятельности лесохозяйственных учреждений. С помощью этого ресурса могут получать информацию о лесном фонде не только лесопользователи, но и другие заинтересованные лица. Разрабатываемая система обработки, хранения и предоставления лесоустроительных материалов АИС Lesinfo позволит автоматизировать процесс обработки лесоустроительной информации, упростить и ускорить камеральную обработку материалов.

В настоящее время ведется тестовое внедрение Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС) в лесном хозяйстве, что обеспечит прозрачность процесса движения древесины на всех этапах, начиная от заготовки до поставки конечному потребителю. Как видно, разработки РУП «Белгослес» разноплановые и направлены на инновационное развитие, совершенствование и повышение эффективности ведения лесного хозяйства. Также они представляют интерес и для других ведомств республики.

Добрые традиции лесоустроителей продолжаются. И приятно осознавать, что и в XXI веке их труд востребован и лесоустройство является одной из главных составляющих и определяющих стратегию развития современного лесного хозяйства.