Активное обсуждение состояния украинской науки на страницах «2000» как минимум свидетельствует о том, что эта тема глубоко волнует научное сообщество.

И это неудивительно, ибо авторы публикаций высказываются о наболевших проблемах науки, которой каждый из них посвятил жизнь, осознанно отдавая себя многие годы и десятилетия любимому делу.

Это дает мне и всем нам основания очень внимательно и уважительно относиться к тем вопросам, которые они поднимают на протяжении многих лет. Однако мне кажется, что следует перейти от критического анализа проблемы к разработке и осуществлению реальных преобразований, направленных на возрождение и развитие нашей науки. Причем и этот призыв не нов. Хотелось бы привести ключевое положение из статьи члена-корреспондента НАМН Украины Ю. И. Губского (1945—2019), который еще в 2005 г. («Дело», 17.03) писал: «Большинство имеющихся проблем может быть решено лишь на пути разумного сочетания действительного роста финансового потенциала страны с политической волей власти к проведению реальных реформ по содержанию (а в некоторых отраслях к возрождению) инфраструктуры украинской науки, соответствующих сегодняшним, а еще более — завтрашним потребностям общества». К этому положению трудно что-то добавить. Полагаю, настало время подумать о том, как это сделать.

Авторы на страницах «2000» горячо дискутируют в основном по этому вопросу. Но мне хотелось бы обратить внимание на то, что обсуждаются в первую очередь вопросы совершенствования структуры управления наукой. Это действительно важно, но, к сожалению, речь идет о совершенствовании существующей системы, которая между тем большинством авторов вполне закономерно признается не соответствующей ни нашему времени, ни, что самое главное, духу науки.

В связи с этим позвольте мне высказать некоторые соображения относительно возможного переустройства науки в нашей стране. Думаю, в первую очередь следует определиться, что является главным содержанием науки. Безусловно, что это творческая деятельность научных коллективов и всего научного сообщества по познанию сущности природы, общества; целью этой деятельности является развитие путей и способов их преобразования, конечной целью чего является человек в индивидуальном и коллективном существовании. Ни у кого нет сомнения в том, что развитие науки (да и всей цивилизации) антропоцентрично, причем чрезвычайно важно, что этот вектор развития реализуется самим человеком, который является субъектом и объектом развития. Это особенно значимо для науки, в которой сущностное развитие базируется исключительно на основе творческой, интеллектуально-духовной работе каждого ученого, а согласованная, совместная деятельность и есть наука. Отсюда следует, что центральной фигурой науки является человек, ученый, а значит, все создаваемые организационные структуры должны обеспечить максимальное интеллектуально-духовное творчество каждого ученого.

Что же должны обеспечить эти структуры для того, чтобы эффективно развивалась наука? Во-первых, максимально способствовать мотивации к занятию наукой. Наверное, не все (молодые коллеги) знают о том, сколь велик был в нашей стране в 60-е гг. прошлого века престиж физиков. В то время успешно реализовывался атомный проект, создавались ракеты, шел бурный технический прогресс. Этому способствовала атмосфера максимального престижа ученых, особенно работающих в области физики, техники. Этому были посвящены литературные произведения, публикации в периодической печати, кинофильмы (телевидение тогда не было массовым). Как следствие — огромное число молодежи стремилось в науку.

Уверен, что и в нашей стране следует побуждать молодежь к выбору профессий, связанных с научной работой, и не ограничиваться ныне существующим чуть ли не единственным путем — через аспирантуру. Ибо, с одной стороны, финансовые ресурсы государства ограничены, а использование возможности заочной аспирантуры — это не что иное, как попытка переложить финансовую ответственность на тех, кто стремится в науку, на молодежь, у которой как раз этой возможности практически нет. Особое значение данная проблема имеет для медицинской науки, для которой основным резервом всегда были молодые врачи. Они, во-первых, уже приобрели определенный практический опыт, ощутили реальные проблемы медицины и в то же время еще сохранили творческие порывы. На сегодня ни один врач не оставит своей клинической работы и не поступит в аспирантуру, даже если такая возможность у него появится.

Зачем нам следует стремиться к тому, чтобы в науку пришло много молодежи? Следует помнить, что в последующем процессе занятия научной работой как раз и произойдет тот естественный отбор наиболее способных к творческой научной деятельности молодых ученых. Ибо сразу отобрать для работы в науке наиболее способных и одаренных практически невозможно, даже если они действительно увлечены, искренне мотивированны.

Анализируя возможные мотивации молодежи к занятию наукой, мы сознательно опускаем другие, в первую очередь материальные мотивации. Во-первых, их просто нет, ибо всем известен уровень доходов ученых. И все же, хотя материальные идеалы в настоящее время являются приоритетными, смею вас заверить, что у определенной части молодежи есть и внутренние побудительные мотивы к занятию наукой. Мне довелось более 20 лет читать курс патологической физиологии в высшей медицинской школе, и я убедился, что в среде студенчества всегда есть те, кто хочет заниматься наукой. Даже в конце 90-х, на пике разрушения всех моральных идеалов и торжества материальных приоритетов, среди студентов всегда находились те (это не более 2—3%), кто хотел заниматься наукой. Думаю, это есть следствие внутренней мотивации человека к интеллектуальной деятельности. Именно сочетание мотивации к творчеству и тех общественных идеалов, которые необходимо сформировать, позволит обеспечить приход в науку молодежи — как основы сохранения и развития науки.

Но мало мотивировать молодежь к науке, необходимо оказать максимальную помощь и внимание на этапе овладения профессией ученого. На первое место следует поставить создание условий для того, чтобы молодой ученый нашел своего учителя, того человека, который поможет ему при первых шагах. Классической формой в науке являются научные школы, ибо в них научные лидеры-учителя передают молодежи дух творчества, навыки технологии научной работы и ее нравственные принципы. Ибо вхождение в науку — это не только использование Google, Википедии, которые являются очень нужными, но лишь инструментами научного творчества, того процесса интеллектуальной деятельности, который и приводит к новому знанию.

Мы же пытаемся обеспечить высокий уровень творчества преимущественно ограничительными мерами, борьбой с плагиатом, публикациями в зарубежных и особенно цитируемых журналах. Не помогая молодым, не оказывая им никакой помощи и поддержки, мы хотим от них сразу значимых результатов. Это не призыв снизить планку в науке, а наоборот — помочь ученым, особенно молодым, дотянуться до высот науки.

Хочу обратить внимание на то, что основным критерием в науке является новизна идей и результатов. При их наличии и приоритетности все остальные вопросы вторичны. А вот как помочь представить эти результаты мировому сообществу, нам бы следовало подумать, вплоть до того, кто должен платить за публикации. В Польше, например, это делает государство. Конечно, если мы сумеем мотивировать молодежь к научной работе и создадим условия для творческой деятельности, это не означает, что вопросы материальной составляющей полностью исчезнут. Обществу следует подумать о достойной оплате тем, кто работает в науке. Ведь даже в советскую эпоху общество обеспечивало весьма достойную заработную плату ученым.

Допустим, нам удастся привлечь в науку талантливую молодежь, помочь ей освоить технологию научного творчества. Обеспечит ли это сразу высокий уровень науки в нашей стране? Отнюдь. Ибо наука как область общественного производства представляет собой сложно организованный процесс работы ученых. Именно организация науки позволяет обеспечить эффективную работу и достижение высоких результатов. Вне эффективной организации даже талантливые ученые не достигнут необходимых результатов.

Следовательно, второй важнейшей проблемой является организация науки, которая в нашей стране является неэффективной. На мой взгляд, это обусловлено тем, что организация науки у нас по-прежнему строится по административному принципу. Система включает: кафедру (лабораторию), вуз или НИИ, академию, министерство. Сейчас настраиваются другие структурные элементы системы — научный комитет и др. Но все это есть не что иное, как советская система администрирования в науке. Можно возражать, что в прошедшие годы эта система функционировала. Да, это так, но потому, что так же — по административной вертикали, сверху донизу — элементы научной структуры финансировались. А что же сейчас? Финансирование сверху донизу уменьшается, и первичные научные коллективы зачастую его просто лишены (за исключением мизерной зарплаты). Ведь даже если научный коллектив получает финансирование на выполнение научной тематики, оно нередко (по крайней мере в медицинской науке) не предусматривает никаких расходов не только на оборудование, но и на расходные материалы и другие вспомогательные затраты, без которых научный коллектив не может осуществлять научную работу. Соответственно результаты исследований тоже не могут быть опубликованы, ибо и на них средства не выделяются.

Почти 30-летний опыт существования наших научных коллективов привел к тому, что у всех научная база не соответствует современному мировому уровню. Более того — у части коллективов она не обновлялась все 29 лет. В то же время государство худо-бедно финансирует административный аппарат управления наукой (министерства, академии и пр.), которые как бы управляют научными коллективами. При этом периодически появляются призывы к необходимости обеспечения работы научных коллективов на должном мировом уровне. Для обеспечения этого уровня предлагается привлечь зарубежных экспертов и т. п.

Интересно, а те, кто делает такие предложения, понимают ли реальную ситуацию и возможности, а вместе с тем — свою ответственность за подобные призывы? Между тем реальная ситуация катастрофична!

В этой связи приходим к нескольким выводам.

Первый, в соответствии с действиями некоторых наших младореформаторов в околонаучной области, необходимо ликвидировать все, что не соответствует современной науке. Исчезнут все ненужные, несовременные научные коллективы, останутся не более 10% из ныне существующих, на работу которых можно будет выделить сэкономленные средства, что обеспечит их функционирование на необходимом уровне. При этом, правда, параллельно исчезнет и наука, из которой уйдут все — кто нужен и нет. Если исходить из того, что современные 10% научных коллективов обеспечат восстановление науки в стране, то это даже не иллюзия, а фантазия — ни кадры, ни базы никогда не восстановятся. Так, например, у нас исчезли научные коллективы, которые занимались профилактической медициной.

Есть ли иные возможности повышения уровня науки в нашей стране? Да, они сложны, не так быстро реализуемы, но они существуют.

Во-первых, одной из главных причин недостаточной и даже низкой эффективности нашей науки является отсутствие в подавляющем большинстве случаев общественного государственного заказа науке. У нас иногда говорят: зачем, мол, нам наша наука — пользуйтесь результатами мировой, современными технологиями, и этого достаточно.

Нет смысла дискутировать по этому поводу, ибо наука для общества и государства выполняет ряд функций. Но сегодня есть такие проблемы, которые требуют усилий всего мирового сообщества в целом. Наиболее яркой проблемой является пандемия COVID-19, которая вобрала в себя фундаментальные, общебиологические, медицинские, психологические, социальные, экологические проблемы, по сути — это цивилизационный вызов человечеству. Почему он не стал глобальной проблемой, не объединил нашу науку, почему она практически ничего не дала по этому вопросу государству, обществу? И это при наличии кадрового ресурса, админсистемы управления наукой, мощного творческого потенциала. Следовательно, нам необходимо в первую очередь изменить административную систему управления наукой, преодолеть ее ведомственную и структурную разобщенность. Может, действительно нужно создать единый орган управления, который будет представлять интересы государства, ставить перед наукой основные задачи, контролировать выполнение и принимать результат. Что-то по типу государственного комитета по науке.

Одновременно следует преобразовать всю существующую систему управления наукой. Как? Вновь отсылаю вас к статье Губского. Автор подчеркивает, что вся сложная многогранная деятельность по приведению украинской науки к должному уровню «…может быть осуществлена лишь в рамках гражданского общества… организованного и конструктивного диалога научных сообществ с властными структурами. …тем более что реформы в этой области требуют чрезвычайно осторожного и взвешенного подхода».

Итак, приоритет в организации системы науки, по мнению Губского, с чем мы полностью согласны, должен принадлежать научным сообществам. Что же следует понимать под научными сообществами? Конечно же, не административные структуры управления наукой. На уровне научного коллектива (вуз, научно-исследовательский институт, центр) — это, конечно же, ученый совет, который и является исторически сложившейся научной формой управления научной деятельностью коллектива, ибо позволяет на профессиональной основе коллегиально, вне зависимости от других околонаучных факторов (административных, возрастных и иных) обсуждать, принимать оптимальные решения, объективно оценивать результаты научной работы коллектива. Само собой, необходим и контроль работы самого научного коллектива, но он тоже должен строиться не на административной структурной организации. Например, в Министерстве здравоохранения существует Ученый совет, и именно этот коллегиальный профессиональный орган может и должен управлять наукой в медицинской отрасли. На уровне научных академий это, вероятно, общие собрания или другие научные сессии. Так или иначе, дать наиболее полную оценку научной работы, а также обеспечить ее эффективное управление могут лишь профессиональные научные сообщества.

Между тем у нас существует громоздкая административная система управления, которую мы стремимся дополнить, усовершенствовать. Но такой подход крайне непродуктивен, ибо мы отходим от творческой личности ученого, научного сообщества, более того — пытаемся им управлять. Т. е. научным творчеством, научным сообществом, учеными управляют администраторы, а не они сами, их сообщество. А это означает, что мы теряем сам принцип научного творчества, которое базируется именно на свободе научной мысли.

Автор не ставит в этой статье цель представить новую систему организации науки. Но однозначно предлагает изменить принципы управления наукой и восстановить организационно статус Ученого как центральной фигуры в науке, свободная работа которого является основным условием успеха в научном творчестве, что и станет фундаментом успешного развития науки в Украине — на благо каждого, на благо страны.

Справка «2000»

Анатолий Иванович Гоженко (родился 13.02.1948 г. в Старобельске Луганской обл.) — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, директор Украинского научно-исследовательского института медицины транспорта Министерства здравоохранения Украины.

О науке и не только

«Страна, не развивающая собственную науку, неминуемо становится колонией».

Пьер Кюри

Передо мной на столе лежит последний Протокол №5 Научного комитета Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий от 3 июля этого года… Когда читали его, и у меня, и у моих коллег возникали самые противоречивые чувства и эмоции: с одной стороны, боль и осознание ущербности отечественной науки из-за нищенского ее финансирования, с другой — стыд за, по всей вероятности, беспринципность работы Научного комитета (НК).

Не хочется думать, что это некомпетентность членов комитета — ведь в его состав назначили знаменитых в своей области знаний ученых, остепененных и авторитетных. Список прилагаю специально, чтоб страна знала их поименно (см. таблицу).

Главный вопрос повестки звучит так: «Затвердження висновків та пропозицій Наукового комітету за результатами розгляду та заслуховування звітів за 2018—2019 рр. Центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України, Національних галузевих академій наук та інших головних розпорядників бюджетних коштів, що здійснюють наукову та науково-технічну діяльність…»

В обобщающих выводах, расположенных почему-то в самом начале указанного протокола, 3 (три) общие, по мнению комитета, проблемы отечественной науки. Если коротко, то это: формальный характер отчетности министерств, академий, государственных комитетов; изолированность отраслевой науки, которую осуществляет ну очень большое число научных бюджетных учреждений! И последний вывод, выделенный в тексте жирным шрифтом: «существует ряд общих проблем, устранение которых возможно только при условии коренных изменений в научной и инновационной сфере».

Скажем сразу, что последний пункт вселил некую надежду — надежду, что, может, с подачи НК наконец-то наука и научная деятельность впервые за 29 лет независимости будут объявлены руководством страны ПРИОРИТЕТОМ в Украине!

Но чуда не произошло…

НК на страницах протокола приступил к линчеванию отечественной науки, напрочь забыв, что уже много лет назад Украина подписала Лиссабонскую стратегию, в которой взяла на себя обязательства до 2025 г. выделять на науку и научно-инновационную деятельность ежегодно не менее 3% ВВП, забыв, что как ранее, так и в инспектируемый НК период (2018—2019 гг.) выделялось лишь 0,17% ВВП, т. е. в 17,6(!) раза меньше. А ведь международный опыт говорит, что снижение финансирования науки до 0,9 % ВВП обеспечивает ей лишь уровень выживания!

Правительство Гройсмана утвердило новую, грантовую систему бюджетного финансирования науки. Но, как считают эксперты, истинная иезуитская сущность этой новой системы в том, что гранты не дополняют базовое финансирование, а постепенно замещают его. В СМИ одной из версий государственной политики уничтожения отечественной науки указана «безграмотность и интеллектуальная ущербность руководства государства» («Дзеркало тижня», №27, 5.10.2019, с. 11).

Именно глубокого анализа причин такой провальной бюджетной политики, затаив дыхание, ожидало от НК все научное сообщество Украины. А получилось классическое: «унтер-офицерская вдова сама себя высекла»!

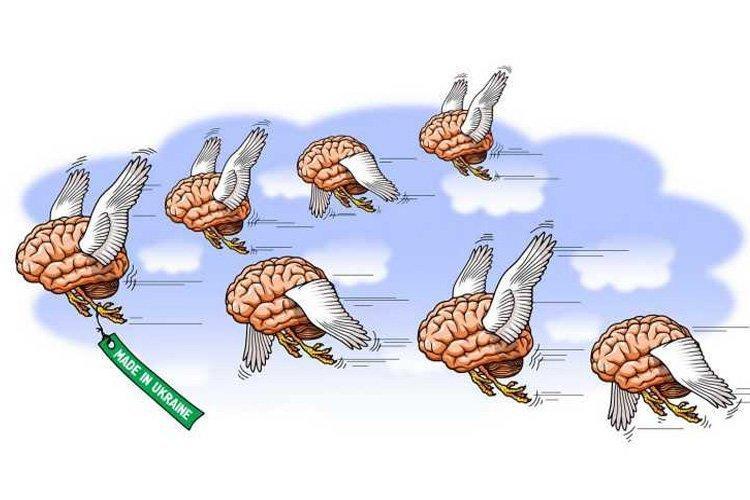

Как не в нашей стране живущие, члены комитета заклеймили ленивых ученых за низкую публикационную активность, за вялую международную деятельность, за катастрофическое (на1/3!) уменьшение в стране числа молодых ученых до 35 лет, за неконкурентоспособность отечественных разработок.

Но обо всем этом по порядку.

Уважаемый читатель, как вам нравится такая выдуманная мною фраза: «В связи со значительной в последние годы смертностью пенсионеров финансовое состояние нашего отечественного Пенсионного фонда значительно улучшилось»?! Правда, ужасно? Тогда попробуйте найти хоть какие-то отличия в циничном выводе: «Враховуючи за цей період майже 30% скорочення числа співробітників НАМНУ, залучених до виконання наукових робіт, можна зробити висновок, що умови бюджетного фінансування значно покращились»!

А ведь вынужденные сокращения, отток молодых ученых в коммерцию и за рубеж не только уже произошли, но и продолжаются дальше. Профессия ученого в Украине катастрофически теряет свою престижность. А чтобы подготовить одного молодого профессионала-ученого, в среднем необходимо 10 лет!

Нисколько не подвергая сомнению требования к высокому качеству диссертационных работ, как вам такая вот фраза из Протокола НК: «…количество защит [36 докторских и 155 кандидатских] существенно не изменилось, но, поскольку общее число научных сотрудников [в НАМН] сократилось на треть, это вероятно указывает на снижение требований к диссертациям, защищенным сотрудниками академии»?! Воистину, это безосновательное и оскорбительное обвинение со стороны НК напомнило старый анекдот: «Один господин прилюдно говорит другому, что его дочь проститутка. — Но у меня нет дочери! — Ну и что, я сказал, а ты оправдывайся!»

Кстати, по данным Госстата Украины, в последние годы удельный вес докторов наук увеличился среди ученых с 3% до 26%! Однако происходит это не за счет увеличения количества защит докторских диссертаций, а за счет того, что «старая гвардия» докторов наук не успевает УМИРАТЬ с такой скоростью, с какой молодые ученые выезжают из Украины или бросают заниматься наукой как таковой! По данным ЮНЕСКО, количество ученых в мире выросло на 20%, а у нас уменьшилось на 16%.

И снова о количестве ученых в Украине. В протоколе НК с укором сказано: «Наукові співробітники [НАМН] становлять лише 31% від усього штату працівників». А знают ли в НК, что эти «лише 31%» — (пока еще!) 3400 человек? При этом полная численность академии —15 335 сотрудников, среди них 39 академиков и 77 членов-корреспондентов.

Шедевральными являются расчеты НК по финансированию фундаментальных и прикладных исследований НАМН — подсчитав, что ежегодно на каждую из этих НИР приходится по чуть меньше 1 млн. грн., НК пишет: «є очевидним, що за 1 млн. гривень неможливо виконати проект на високому рівні, тому кількість таких проектів має бути оптимізована». Из текста недвусмысленно видно, что эксперты НК подразумевали увеличение финансирования по каждой теме лишь за счет сокращения их общего количества. Не могут члены НК не знать и то, что из этого почти 1 млн. в год только фонд пусть даже мизерной средней зарплаты в 7—9 тыс. грн. среднестатистического научного отдела из 7—8 человек составляет с начислениями в год около 750 тыс. грн.! За оставшиеся 200—250 тыс. нужно оплатить коммунальные — 150 тыс., а уже за остальные 50—100 тыс. в год — либо оплатить метрологический контроль средств измерения (приборов), либо прикупить «крохи» реактивов, расходников, современное оборудование, т. е. делать «высокую», конкурентоспособную науку! За рубежом такой годовой бюджет (30 тыс. евро » 1 млн. грн.) может быть только у платного туалета.

Аналогичные арифметические шедевры наблюдаются и при оценке НК публикационной активности ученых Украины, когда их упрекают в том, что они «у декілька разів відстають за цим показником від науковців Польщі, при тому, що рівень заробітної плати відрізняється на 30—40%». Это с каких же пор месячная заработная плата украинского профессора в 8—10 тыс. грн. отличается от его польского остепененного коллеги (3—4 тыс. евро в месяц) всего на 30—40%? Тут уж точно, как в песне: «кандидат наук и тот над задачей [расчетом НК] плачет!»

Кстати, в ст. 36 Закона Украины «Про наукову і науково-технічну діяльність» сказано, что «держава гарантує оклади науковців, виходячи з розрахунку окладу молодшого наукового співробітника на рівні не нижче подвійної заробітної плати в промисловості». А поскольку такая оплата еще в 2018 г. составляла 13 135 грн., то м. н. с. должен был бы получать больше 26 тыс. в месяц.

Подробного и принципиального анализа именно этой ситуации ожидало от НК все научное сообщество Украины! А не пустопорожних обвинений в адрес полуголодных ученых. К слову, по мнению юристов, возможные иски по этому поводу отчаявшихся ученых в отечественные и зарубежные суды имеют 100-процентную судебную перспективу с последующими многомиллиардными отчислениями из госбюджета этим ученым за многолетнюю недополученную зарплату.

Но НК получил, видимо, иное задание и «бить тревогу» по невинно убиенной своим же государством науке даже не собирался. Досталось много критики и другим субъектам проверки НК. Большой раздел протокола посвящен НАН Украины: есть над чем задуматься, есть что проанализировать. Но нет здесь таких категорических выводов, как к ученым-медикам: «наукові та науково-прикладні дослідження не є пріоритетом академії ані за часткою фінансування [это уж точно!], ані за часткою залученого персоналу, що ставить під сумнів мету функціонування НАМНУ як національної галузевої академії».

Заметьте, ни одна отраслевая академия не получила такой унизительной оценки! Ни НАПНУ, которая, по мнению НК, «недоліків у своїй діяльності не вбачає у принципі», ни НАПрНУ, в штате шести учреждений которой трудятся лишь 379 ученых, из которых 40% — академики и член-корреспонденты, ни НАМУ, которая «ніякої інформації про наукові досягнення академії не надала», ни НААНУ, давшая «підстави говорити про подання завідомо недостовірних даних» и т. д. Возвращаясь к весьма корректной и сдержанной оценке деятельности НАН, нельзя не заметить очевидного: из 24 членов НК 14 (50%+2) — сотрудники НАН Украины. Сразу вспоминается поговорка о двух во‘ронах и их органах зрения!

И хотя некоторые замечания НК справедливы — это и «старение» науки, и необходимость активизации международного сотрудничества, и реорганизация неэффективных подразделений — неумолимо, видимо, приближается тот момент, когда инициатива обратиться с петицией к президенту страны по роспуску бесхребетного Научного комитета Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий станет реальностью. Нет сомнений, что искомые 25 тыс. подписей патриотов украинской науки петиция наберет гораздо быстрее, чем мы думаем.

Примечание. Автор благодарен за возможность цитирования публикаций в СМИ отдельных положений и общедоступных статистических данных.

Юрий Иванович КАРАЧЕНЦЕВ, член-корреспондент НАМНУ, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины

https://www.2000.ua/v-nomere/aspekty/nauka/o-nauke-i-ne-tolko.htm