Депутаты меня не очень-то слушают, но мне все равно хотелось бы им кое-что сказать. Вы обсуждаете поправки к Закону об охране природы во втором чтении, и 45 поправок, зачитанных на данный момент, в основном из ODS, полностью разрушают нынешнюю систему защиты национальных парков. Однако противники запретных зон используют весьма искаженные (это дипломатическое выражение) аргументы. «Усохшие леса» не выполняют свою гидрологическую и климатическую функцию, поэтому это злодеяние должно быть запрещено. Чтобы пошел дождь, должны были образоваться облака, и не было ни засухи, ни наводнения… Выберите, что вы хотите сказать.

Ниже приведены обобщенные ФАКТЫ о водном балансе Шумавы и ее территорий, не подлежащих вмешательству человека, собранные в ходе наших исследований. Проф. Йирка Копачек из Гидробиологического института Биологического центра Академии наук Чешской Республики, а также я являемся основными авторами исследований .

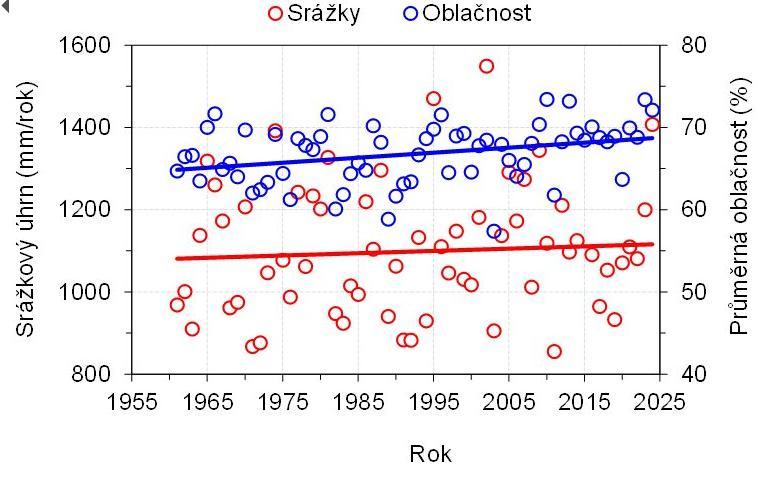

Фактические измерения водного баланса показывают, что режим невмешательства и естественное возобновление леса оказывают лишь незначительное влияние на гидрологию и микроклимат Шумавы, и убедительно опровергают все катастрофические сценарии ожидаемых изменений этих функций леса. Данные станции Хуранёв Чешского метеорологического института ясно показывают, что годовые суммы осадков в горах Шумава не изменились после нашествия короеда и оставались стабильными на протяжении последних 64 лет, несмотря на большую (естественную) межгодовую изменчивость сумм (рисунок 1). Неверно также, что облачность над хребтами Шумавы уменьшается, по наблюдениям станции наоборот, они немного, но достоверно (p < 0,02) увеличивается (рисунок 1).

Рис. 1. Осадки ( мм в год, красным, ось Y слева ) и облачность (%, синим, ось Y справа ) в Шумаве

Рисунок 1. Количество осадков на Шумаве не изменилось с 1961 года, а облачность даже немного увеличилась. График| Джордж Копачек

Преобладание юго-западных и северо-западных ветров было стабильным и не имело тенденций на протяжении последних 38 лет (1987–2024). Кроме того, детальное моделирование происхождения воздушных масс, которые стали источником осадков на Шумаве в 2022–2023 годах, показало, что Атлантика является доминирующим источником влаги (56%), еще 33% приходилось на арктические регионы, а остальное — на Средиземноморье.

Что действительно изменилось после нашествия короеда, так это количество осадков, выпадающих на почву. В лесу, пока деревья не засохли, осадков было примерно на 20% меньше, чем в соседней безлесной местности. После потери крон на почву под погибшими деревьями стало попадать больше воды, чем изначально попадало через кроны живых деревьев. Это обусловлено различной скоростью испарения воды с поверхности крон и количеством воды, которое, помимо дождя и снега, поступает в них за счет конденсации влаги и образования льда на поверхности растительности.

После отмирания древесного полога транспирация (испарение воды, переносящей питательные вещества от корней к порам листвы) деревьев уменьшается, но испарение (физическое испарение) с поверхности почв, более открытых солнцу, увеличивается. Увеличивается также транспирация от растущего подлеска и немедленно происходящего омоложения деревьев. Общая эвапотранспирация (сумма физиологического и физического испарения) в целом ниже, чем в живых спелых лесах, что приводит к УВЕЛИЧЕНИЮ влажности почвы под мертвыми деревьями (рисунок 2) и небольшому увеличению стока. Однако эти изменения незначительны даже в крутых водосборах озер Шумавы и очень незначительны (до 10%) в более низких, крупных водосборах (например, Модравский поток или Гроссе Охе на немецкой стороне Шумавы).

Более того, эти изменения были ВРЕМЕННЫМИ, и примерно через Спустя 5 лет после гибели взрослого елового полога никаких изменений в водном балансе, которые можно было бы объяснить этой «катастрофой», не наблюдается.

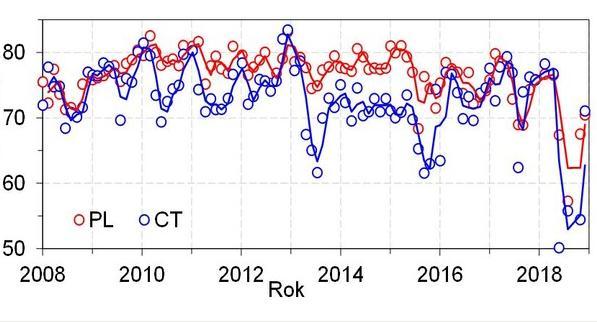

Влажность почвы % на участке с отмершими (PL) и живыми (CT)) древостоями

Рисунок 2. После отмирания верхнего яруса леса влажность почвы повышается. «Зеленый» лес вытягивает из почвы много воды и испаряет ее. Фото | Jiří Kopáček

Повышенная и стабильная влажность почвы после высыхания взрослых деревьев (рисунок 2) в зоне без вмешательства позволила быстрому и массовому омоложению (около 1700 сеянцев и молодых деревьев на гектар) и предотвратила их повреждение летней засухой, которая значительно снизила влажность почвы под здоровыми деревьями в бассейне Чертового озера. Это было особенно заметно в засушливые летние периоды 2013, 2015 и 2018 годов (рисунок 2).

Совершенно естественно омоложенные леса у озера Плешное сегодня достигают в высоту 3–10 м в среднем и во всех аспектах соответствуют определению леса.

Наши данные показывают, что если не повреждать почву (например, тяжелой механизацией), то способность лесного экосистемы удерживать воду даже во время переходного восстановления древостоя не снижается значительно. Более высокая вероятность возникновения проблем с водой в ландшафте, чем в зонах без вмешательства, наблюдается после вырубки леса, когда тяжелая лесная техника уплотняет почву и создает предпочтительные поверхностные сточные канавы. Это ограничивает проникновение воды и способствует поверхностному стоку и эрозии почв.