В последние годы дождь идет не так, как мы привыкли. Пейзаж чаще страдает от засухи и ливней. Высохшую почву, из которой быстро стекают осадки, в долгосрочной перспективе необходимо защищать и готовить к последствиям изменения климата. Есть несколько вариантов: расширение заболачивания, замедление оттока воды из ландшафта или более эффективное удержание. Ученые из Университета Яна Евангелисты Пуркине в Усти-над-Лабем исследовали, какие меры работают в Чехии, кто их инициирует и с какими барьерами они сталкиваются.

Изменение климата нарушает циклы выпадения осадков по всему миру. В Центральной Европе дожди идут в среднем за многолетний период более или менее одинаково, но в разные периоды, чем мы привыкли или чем нам нужно. Различна и динамика выпадения осадков – более длительные периоды без осадков чередуются с участившимися проливными дождями. Из-за повышения температуры и скачков температуры снега выпадает меньше и он тает чаще и быстрее. Ко всем этим изменениям необходимо постепенно адаптироваться, поскольку землепользование может существенно ухудшить или, наоборот, смягчить негативные последствия изменения климата.

Осадки ниже среднего в апреле и, возможно, в мае этого года показывают нам, что предстоящее лето, вероятно, не станет исключением по числу экстремальных гидрологических явлений, особенно засухи. Риски засух и наводнений резко повышаются из-за интенсивного использования осушенных земель с нарушенными функциями экосистем. Однако, изменив их использование, мы можем уменьшить или замедлить сток осадков, увеличить накопление воды или способствовать заболачиванию. Это повлияет на гидрологический цикл и смягчит негативные последствия изменения климата. Иногда такие меры можно сочетать с существующим способом землепользования, иногда требуются изменения, которые снижают продуктивность земли в краткосрочной перспективе или меняют существующую практику землепользования.

Резервуары, меандры или меньше бетона

Природоохранные меры могут принимать различные формы, каждая из которых по-разному способствует снижению негативного воздействия наводнений и засух. Это могут быть методы улавливания дождевой воды, создания малых водоемов, изменения почвенного покрова, поддержания заболачивания и замедления стока, отказа от старых дренажных систем и восстановления меандров на ручьях.

Преимущество мер по водосохранению, близких к природе, заключается в их способности одновременно решать проблемы засух и наводнений и способствовать смягчению других негативных явлений, таких как эрозия или потеря биоразнообразия. Недостатком, с другой стороны, является то, что трудно измерить точную степень воздействия (например, уменьшение ущерба от наводнений) и, таким образом, обосновать средства, вложенные в их реализацию, путем предоставления прямых доказательств. Меры также требуют пространства – определенного участка земли, на котором они могут быть реализованы. Эта земля обычно принадлежит кому-то, и тогда решающее значение имеет готовность владельца принять предлагаемые меры. Ситуация на открытой местности и в населенных пунктах совершенно иная.

Активных собственников поддержат субсидиями и премиями

Решающее значение для землевладельцев имеет то, насколько высокими будут затраты на адаптацию и какую пользу принесет адаптация им лично или обществу. Исследования, отображающие социальные проблемы адаптации к изменению климата, показывают как ускорить реализацию мер по сохранению и восстановлению природы. Этого можно добиться путем введения положительных стимулов для владельцев земли и домов (чаще всего субсидий, например, программы субсидирования Дештёвка, финансирования природы и ландшафта под управлением АОПК), изменения существующих правил (например, обязательства застройщика удерживать дождевую воду в соответствии с поправкой к Закону о воде № 254/2001 Сб., §5, от 2021 г.), но также путем поддержки и оценки добровольной деятельности в этой области. Примеры из практики показывают, что засуха в вегетационный период в сельскохозяйственных районах и периоды жары в городах, активизируют различных землевладельцев и иных субъектов, повышая их готовность адаптироваться по собственному желанию. Напротив, бюрократизация и длительность процессов получения разрешений являются сильным обескураживающим фактором.

Где это сработало: дождевые русла, пруды и водно-болотные угодья.

Следующие примеры показывают, как активные люди, ассоциации или муниципалитеты выступают за реализацию мер, которые, помимо удержания воды в ландшафте, оказывают положительное влияние на создание биотопов для животных и растений, а также могут иметь эстетическое значение. ценить.

В Братчице (район Брновенкова) начали собирать дождевую воду, чтобы использовать ее для орошения зелени и как природный биотоп с игровыми элементами . За счет собственного бюджета муниципалитет превратил заброшенный полуприцеп с традиционной пожарной цистерной площадью два гектара в пространство, удерживающее воду, улучшающее микроклимат и дающее возможность жителям встречаться и проводить свободное время.

Город Роуднице-над-Лабем за счет собственных ресурсов реализовал реконструкцию улиц, чувствительных к попаданию дождевой воды, с использованием так называемых «дождевых гряд» и созданием устойчивых к засухе мест обитания с меньшими требованиями к содержанию . Опыт показывает, что такие сооружения снижают риск перегрузки сточных вод во время сильных дождей, воспринимаются населением как оригинальные элементы озеленения и поэтому будут распространены на другие улицы города.

Меры против ливневых паводков в сочетании с эстетическими функциями и созданием биотопов для водных животных были реализованы Государственным земельным управлением в сотрудничестве с деревней Сендражице-у-Смиржице. Он предусматривал создание акватории с водохранилищем и системой мелких прудов поблизости, что финансировалось за счет Программы развития сельских районов Чешской Республики.

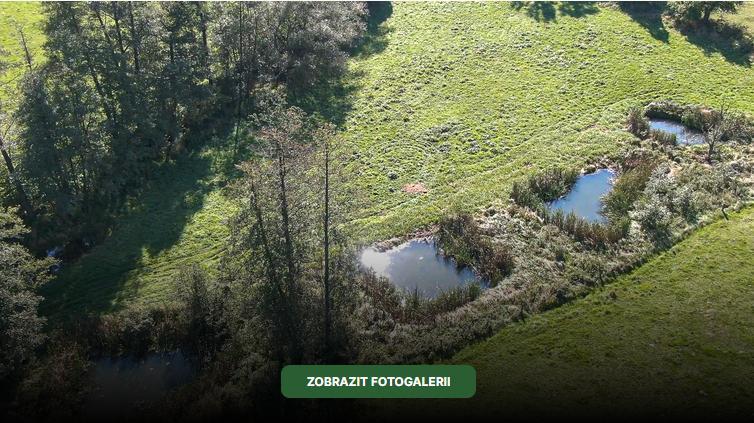

Другой проект по сохранению воды в ландшафте посредством восстановления водно-болотных угодий, включая систему прудов и извилистых ручьев, был реализован Земельным объединением «Чмелак» на купленной земле в Яблонне в Подьештеди. Целью меры было превратить заброшенную территорию в экологически ценный биотоп с эстетической и образовательной функцией, и она постепенно финансировалась из многих источников, включая европейские и национальные субсидии, городские ресурсы и пожертвования.

В аграрном ландшафте, с точки зрения фермеров, ключевой проблемой является засуха, связанная с изменением распределения осадков и более ранним систематическим высыхвнием полей и пастбищ. В ряде мест деятельность мелких фермеров направлена на восстановление прудов и водно-болотных угодий, водоемов https://www.asz.cz/clanek/10455/farma-petra-horcika-druha-zlata-medaile-v-programu-pestra-krajina-2022/и аллей за счет собственных ресурсов. Это, например, деятельность Петра Горжика из Литомержика, который обрабатывает 750 га в экологическом режиме и был награжден за заботу о ландшафте в конкурсе «Красочный пейзаж».

Этому мешает бюрократия и сокращение субсидий.

Примеры показывают, что существует большое количество субъектов, которые инициируют, реализуют и совместно финансируют природоохранные меры по снижению рисков наводнений и засух, и особенно сложно получить информацию обо всех частных мерах. С этой целью создаются базы данных, охватывающие деятельность активных лиц или организаций, и за примеры передовой практики присуждаются премии, такие как вышеупомянутая награда «Адаптра» Фонда партнерства или конкурс «Разнообразный ландшафт».

Однако, инициативным людям не хватает большей поддержки сверху в виде снижения бюрократической нагрузки, связанной с тем, что реализация мелких мер, требует разрешений, получение которых согласно строительному, водному, природоохранному праву ведется также как и в случае крупномасштабного строительства и занимает несколько лет. Фермеры также упоминают о проблеме с сокращением льготных субсидий на площадь сельскохозяйственных угодий, которые использованы для создания аллей или восстановления прудов и водно-болотных угодий.

В рамках дальнейших шагов, направленных на поддержку реализации практических мер, делающих ландшафт более естественным и устойчивым, необходимо обратить внимание на социальный дискурс – т.е. определение того понимают ли люди смысл этих зеленых мер и поддерживают ли их реализацию за счет государственных ресурсов (впоследствии это выливается в политическую поддержку таких шагов). Также необходимо стремиться к упрощению процессов реализации и оценке необходимости отдельных небольших мер так называемого малого масштаба, но которых необходимо большое количество. Необходимо, чтобы их инициаторы и исполнители не исчерпали себя на подготовительных этапах, а центр тяжести их усилий перекинулся на реальную работу на местах. Короче говоря, адаптация ландшафта к прогрессирующему изменению климата должна оставаться приоритетом.

Этими и другими вопросами ученые ФГЭ УЖЭП занимаются в рамках международных проектов LAND4CLIMATE и чешско-словенского сотрудничества с Люблянским университетом. Результаты работы постоянно публикуются для чешских специалистов и широкой публики на сайте http://voda.ujep.cz/.