Косяк желтохвоста в национальном парке Кабо-Пульмо в Мексике, небольшой охраняемой территории, богатой морской жизнью. ОКТАВИО АБУРТО-ОРОПРЕЗА / ILCP / СЛУЖБА НОВОСТЕЙ TRIBUNE ЧЕРЕЗ GETTY IMAGES

Конференция ООН по биоразнообразию, собравшаяся в настоящее время в Монреале, рассматривает предложение взять на себя обязательство поставить под охрану 30 процентов суши и моря к 2030 году. Некоторые экологи предупреждают, что уделяя слишком большое внимание размеру охраняемых территорий мы рискуем упустить то, что больше всего нуждается в сохранении.

В 2009 году правительство США превратило более 190 000 квадратных миль нетронутого океана с центром в Марианской впадине в отдаленной части Тихого океана в одну из крупнейших в мире охраняемых территорий. В том же году Мексика завершила разработку плана управления коралловым рифом Кабо-Пульмо в Калифорнийском заливе площадью всего 27 квадратных миль.

Какое действие принесло наибольшую пользу? Поскольку на этой неделе в Монреале собирается крупнейшая за десятилетие конференция Организации Объединенных Наций по биоразнообразию, это очень важный вопрос.

У конференции есть большие планы по защите биоразнообразия путем увеличения более чем вдвое площади планеты, находящейся под защитой, которая к 2030 году должна занимать до 30 процентов площади, как суши, так и океана. Охраняемая территория Марианской впадины становится моделью того, что запланировано. Однако, многие экологи говорят, что распространение защитного статуса на экосистемы, которым в настоящее время не угрожает опасность, мало что дает. Следует принять во внимание то, что крошечный национальный парк Кабо-Пульмо в Мексике, размеры которого немногим превышают одну десяти тысячну процента земной поверхности, сделал гораздо больше чем многие гораздо более крупные охраняемые территории, вернув морскую жизнь на коралловый риф, который французский морской исследователь Жак Кусто назвал «аквариумом мира», разоренным рыбалкой.

Размер, возможно, еще не все.

Помимо обещания поставить под охрану 30 процентов суши и моря, проект текста Глобальной рамочной программы по сохранению биоразнообразия, обсуждаемый на Монреальской конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15), также призывает начать реставрацию 20% процентов поврежденных экосистем, на 50% сократить вторжение иинвазивных видов и обеспечить устойчивое ежегодное выделение финансов в размере 200 миллиардов долларов для достижения всего запланированного.

По словам одного биолога, новые охраняемые территории следует выбирать не из-за их размера, а из-за их экологической ценности.

Такие смелые и измеримые цели направлены на то, чтобы придать международным обязательствам в области биоразнообразия такой же высокий статус, как и обязательствам в области климата.

Многие экологи приветствуют амбиции и хотели бы еще большего. Американский биолог Эдвард (Э.О.) Уилсон, скончавшийся год назад в этом месяце, как известно, призывал отдать половину мира природе. В июне этого года крупная международная оценка , проведенная под руководством Джеймса Аллана, эколога из Амстердамского университета, показала, что 44 процента земной поверхности нуждаются во «внимании по охране природы», чтобы предотвратить «серьезную потерю биоразнообразия».

В рамках другого исследование , опубликованного в том же месяце, подсчитано, что в настоящее время охраняемые территории, даже если они должным образом охраняются, недостаточны для защиты примерно половины проанализированных нелетающих наземных млекопитающих. «У сотен видов млекопитающих, по-видимому, нет жизнеспособных охраняемых популяций», — говорит ведущий автор Дэвид Уильямс из Университета Лидса. В их число входят некоторые животные, официально не признанные находящимися под угрозой исчезновения, в том числе белый носорог.

Не отрицая необходимости увеличения числа и площади охраняемых территорий, некоторые экологи предупреждают, что зацикленность на максимальном увеличении их размера для достижения 30-процентной цели является неправильным подходом. Они опасаются порочных последствий, в том числе потраченных впустую денег, игнорирования того,, что больше всего нуждается в защите, и возникновения контрпродуктивных конфликтов с коренными и местными общинами.

Любая расширенная сеть охраняемых территорий должна быть «основана на биоразнообразии, а не на общей площади», — говорит Уильямс. «Беспокойство заключается в том, что одна большая цель, такая как 30 процентов, включает в себя разные цели».

По словам Сандра Диас из Национального университета Кордовы, Аргентина, которая участвовала в консультировании процесса, первый проект схемы включал цели по защите конкретных экосистем и количественные цели в отношении видового и генетического разнообразия. Но эти точные цели были заменены «расплывчатыми целями», жаловалась она в журнале Nature в прошлом месяце. «Формальная защита части наиболее нетронутых экосистем планеты сама по себе не принесет успеха», — предупредила она.

В этом есть истина. Уже создано слишком много охраняемых территорий, которые лишь имитируют существование защиты биоразнообразия, говорит Кристиан Хоф, эколог из Мюнхенского технического университета. «Нескоординированное расширение охраняемых территорий может привести к растрате ресурсов, если не будут приняты меры для защиты как можно большего числа видовых сообществ и условий окружающей среды».

По его словам, новые охраняемые территории следует выбирать не из-за их размера, а из-за их экологической ценности. Эта ценность может зависеть от количества видов, обитающих в охраняемом районе, или от уникальности коллекций видов, обнаруженных в нем. Дополнительная ценность может заключаться в поддержании и расширении связей между горячими точками биоразнообразия, чтобы животные могли совершать сезонные миграции или сохранять территории для охоты, а естественные процессы, такие как речные потоки, могли функционировать должным образом.

«Большая часть Гренландии находится под защитой, но ей не угрожают, так что же на самом деле дает эта защита?» — спрашивает ученый.

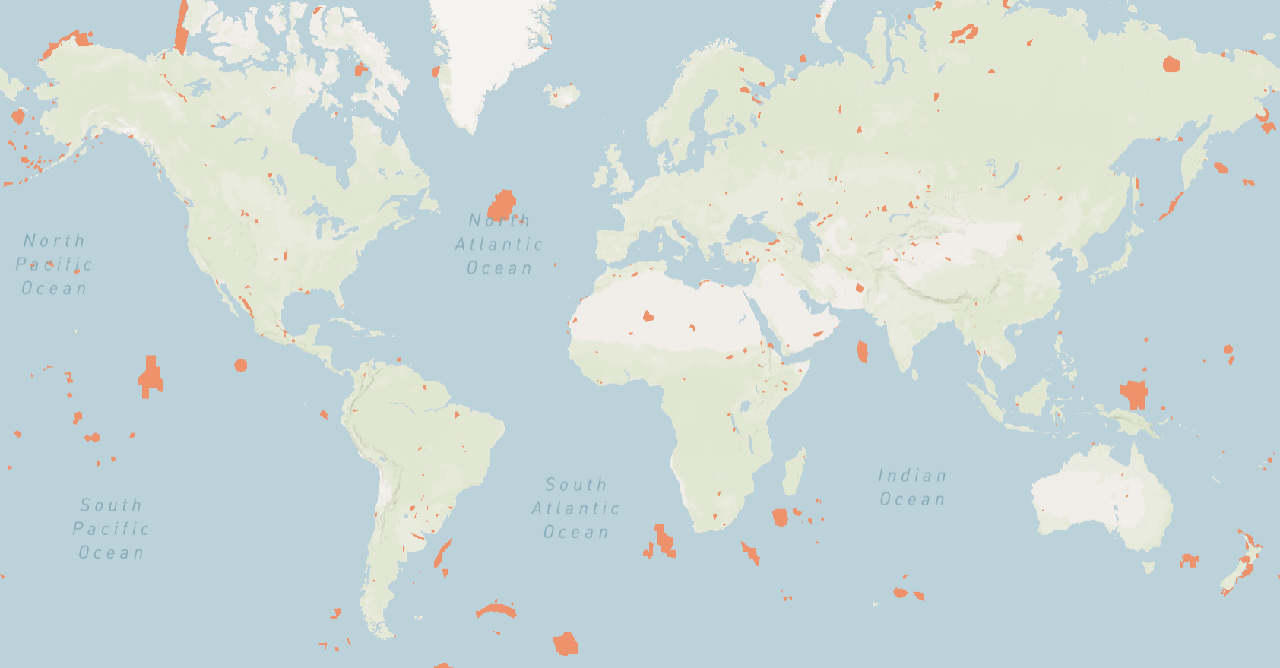

Уильямс говорит, что существующие охраняемые территории часто «слишком плохо связаны, чтобы обеспечить надежную и устойчивую защиту» видов, которые они содержат. Этим летом команда под руководством Робина Найду, ведущего научного сотрудника WWF-US, провела количественную оценку этой проблемы. Он нанес на карту глобально важные области для текущих перемещений животных и обнаружил, что две трети из них не защищены. При этом около четверти находятся в природных ландшафтах, пригодных для сельскохозяйственной экспансии.

Такие коридоры дикой природы часто имеют значение, несоизмеримое с их размером, а это означает, что они могут быть не оценены правительствами, стремящимися выполнить процентные целевые показатели защиты. И это значение, скорее всего, возрастет. «Связь между охраняемыми территориями станет еще более важной, когда виды, которые в настоящее время находятся под защитой, изменят свои ареалы, в результате изменения климатических условий», — говорит Хоф.

По словам Найду, хотя в проекте концепции упоминается важность обеспечения связи между центрами биоразнообразия, нет цели или «основного индикатора», который требовал бы и отслеживал прогресс в достижении этой цели. И это несмотря на рекомендацию по такому показателю на экспертном семинаре, созванном в апреле Программой ООН по окружающей среде и другими организациями, в котором приняли участие ученые из более чем 100 стран.

К другим забытым формам связи, которые необходимо защищать для сохранения биоразнообразия, относятся места, которые трудно оградить для защиты, например, уменьшающееся в мире количество диких, не запруженных рек и пограничных зон между экосистемами, таких как береговые линии. Не имеющие защиты «нетронутые прибрежные районы сейчас редкость», — говорит Брук Уильямс из Университета Квинсленда. Большинство из них находится всего в трех странах с арктическими берегами: Канаде, России и Гренландии. Рамочный проект, обсуждаемый в Монреале, призывает к лучшей «связи» между защитой суши и моря, но не содержит цели , требующей решения этой проблемы.

Многие экологи выражают обеспокоенность тем, что стремление максимально увеличить площадь охраняемых территорий может стимулировать защиту экосистем, которые в значительной степени нетронуты и находятся под небольшой угрозой нарушения. Такую защиту легко обеспечить в большом масштабе масштабе, потому что на землю мало конкурирующих коммерческих требований. Но это может не дать многого для природы. Эта приманка уже создает искажение природоохранных приоритетов. «Большая часть Гренландии защищена, но ей ничего не угрожает, так что же на самом деле делает эта защита?» — спрашивает Уильямс.

Пьеро Висконти, эколог из Международного института прикладного системного анализа (IIASA) в Лаксенбурге, Австрия, ссылается на «защиту» США отдаленной дикой природы на Аляске и на то, что Австралия выделила охраняемые территории в удаленных засушливых районах. Недавние добавления привели к тому, что 50 процентов территории Австралии теперь «защищены». Несмотря на то, что это значительно опережает предложенную международную цель на 2030 год, страна по-прежнему подвергает серьезному риску , возможно, величайшее сокровище биоразнообразия страны, – Большой Барьерный риф, страдающий от загрязнения, судоходства и других угроз. В ноябре команда ЮНЕСКО заявила , что риф следует добавить в список объектов всемирного наследия, «находящихся в опасности».

Растет озабоченность по поводу того, является ли защита правительства сверху вниз лучшим способом решения проблем биоразнообразия.

Аналогичные вопросы были подняты в связи с недавним стремлением правительств США, Великобритании, Франции и других стран объявить охраняемыми территориями огромные пространства удаленного и нетронутого океана, такие как район Марианской впадины. Луис Роча из Калифорнийской академии наук отметил, что такие инициативы «защищают районы, которые никто не использует, [но] неизменно исключают единственные районы, которые выиграли бы от пространственной защиты, то есть те, которые расположены близко к берегу». Исследование 2018 года показало, что США полностью защитили только около 1 процента вод вокруг своих континентальных берегов, но 43 процента удаленных вод находятся под их контролем, в основном в Тихом океане.

Теоретически глобальная структура в области биоразнообразия, как и прошлые обязательства по конвенции о биоразнообразии, потребует, чтобы охраняемые территории были «экологически репрезентативными». Но Уильямс говорит, что «неясно, в какой степени кто-либо [проверил] это на самом деле. Заголовок обычно представляет собой общую охраняемую территорию». Поэтому некоторым экосистемам уделяется гораздо больше внимания, чем другим.

В одних и тех же странах, влажные тропические леса часто имеют большей защиты, чем сухие, в связи с чем последние подвергаются гораздо большему риску преобразования в аграрные территории, что подталкивает экспансию и ведет к экологическим разрушениям. Например, усиленная защита бразильской Амазонии в первые (до правления Болсонару) годы этого века, по-видимому, побудила вырубщиков леса перебраться в регион Серрадо страны с минимально защищенными сухими лесными массивами, которые в период с 2008 года начали терять леса в четыре раза быстрее, чем Амазония.

Ана Бучадас из Берлинского университета им. Гумбольдта недавно подсчитала , что с 2000 года во всем мире исчезли сухие тропические леса, покрывающие площадь, вдвое превышающую территорию Германии, вдоль практически незащищенных границ в регионах Гран-Чако и Серрадо в Южной Америке, некоторых частях Юго-Восточной Азии и все чаще в Африке.

Многие другие недооцененные «экосистемы Золушки» оказались маргинализированы, когда страны установили приоритеты охраны природы. В глобальном анализе вместе с мюнхенским коллегой Матиасом Бибером и Алке Воскамп из Центра исследований биоразнообразия и климата Зенкенберга во Франкфурте Хоф обнаружил, что охраняемые территории на суше встречаются реже всего в жарких пустынях, таких как Сахара и Аравийский полуостров. В пустынях обитает множество редких видов, уникально адаптированных к засушливым условиям, однако политики часто считают их экологически бесполезными. Отсюда растущий энтузиазм в некоторых странах по посадке деревьев для «озеленения» пустынь и улавливания углерода.

Более фундаментальный вопрос, который, по мнению многих, следует задать в Монреале, заключается в том, насколько хорошо работает нынешняя модель защиты. Среди экологов и других специалистов растет озабоченность по поводу того, является ли нисходящая защита со стороны правительств лучшим способом достижения эффективных результатов в области биоразнообразия. Во многих развивающихся странах якобы охраняемые территории представляют собой не более чем «бумажные парки» с минимальной охраной или управлением на местах. А там, где задействована администрация парка, часто возникают конфликты с местными сообществами.

В преддверии COP15 коалиция групп по защите прав коренных народов, в том числе Survival International и Amnesty International, осудила 30-процентную цель как способную «разрушить жизнь коренных народов». Это будет способствовать дальнейшему принятию правительствами «исключительных охраняемых территорий», которые в прошлом приводили к «повсеместным выселениям, голоду, ухудшению здоровья и нарушениям прав человека», говорится в совместном заявлении групп.

Некоторые опасаются, что поспешное достижение 30-процентной цели будет способствовать захвату государством земель, охраняемых коренными общинами.

Исследования подтверждают эту озабоченность. Недавнее исследование по моделированию землепользования , проведенное Рослин Генри из Эдинбургского университета и его коллегами, показало, что «строго соблюдаемый» 30-процентный целевой показатель защиты земель, исключающий сельское хозяйство на новых охраняемых территориях, может привести к 200 000 дополнительных ежегодных смертей от недоедания к 2060 году. в зависимости от того, какая часть этих районов находилась в регионах с низким уровнем дохода.

В любом случае, вместо этого растет осознание того, что наиболее эффективную защиту биоразнообразия на местах часто предлагают сами местные жители. Хотя управляющие парками часто все еще воспринимают их как угрозу, факты говорят о том, что коренные и местные общины часто являются лучшими защитниками природы, особенно когда они установили коллективные права на землю и ее ресурсы. Сторонники такого восходящего подхода к охране природы говорят, что неудивительно, что земли коренных народов содержат поразительные 80 процентов мирового биоразнообразия.

«Для коренных народов и местных общин охраняемые государством территории — это обоюдоострый меч», — говорит Дэвид Каймовиц, главный программный директор фонда Tenure Facility в Стокгольме, который помогает сельским общинам защищать свои права на землю. «С одной стороны, они помогают им избежать угроз со стороны добычи полезных ископаемых, лесозаготовок и агробизнеса. Но они часто теряют контроль над своими территориями. Правительства обычно отказываются признавать их права на землю, а иногда даже изгоняют их».

По словам Каймовица, международное сообщество не спешило признавать достоинства сохранения коренных народов. Например, с момента своего создания в 1990 году гигантский биосферный заповедник майя в северной Гватемале стал свидетелем незаконной вырубки лесов на территориях, находящихся под официальной защитой правительства, в то время как соседние лесные угодья, контролируемые местными общинами майя, гораздо лучше отпугивали захватчиков , обеспечивая при этом средства к существованию для лесных сообществ. .

Похожая история разыгрывается в управлении морскими охраняемыми районами (MОР). Становится ясно, что те МОР, в которых местные рыбацкие общины выступают в качестве партнеров, а не противников, разрешая, а не запрещая их деятельность, добиваются наилучших природоохранных результатов. «То, как регулируются МОР, может иметь не меньшее значение для природоохранных результатов, чем размер района и конкретные действующие правила рыболовства», — заключил Роберт Фидлер из Международного университета Флориды и его коллеги в исследовании , опубликованном в мае.

Беспокойство сейчас заключается в том, что поспешное достижение 30-процентной цели для охраняемых территорий на суше и на море будет способствовать одностороннему захвату государством земель, которые уже находятся под управлением и охраняются коренными общинами, хотя часто без прикрепления формального ярлыка «охраняемые». Природа, как и эти сообщества, может оказаться в проигрыше.

Фред Пирс — независимый писатель и журналист из Великобритании. Он является автором статей для Yale Environment 360 и автором многочисленных книг, в том числе «Захватчики земель» , « Земля тогда и сейчас: удивительные образы нашего меняющегося мира » и «Климатические файлы». : Битва за правду о глобальном потеплении.