Старший инспектор Гродненского областного управления МЧС Ирина Качан изучила правила охраны белорусских лесов от пожаров в XIX веке. Многие из них актуальны и сегодня.

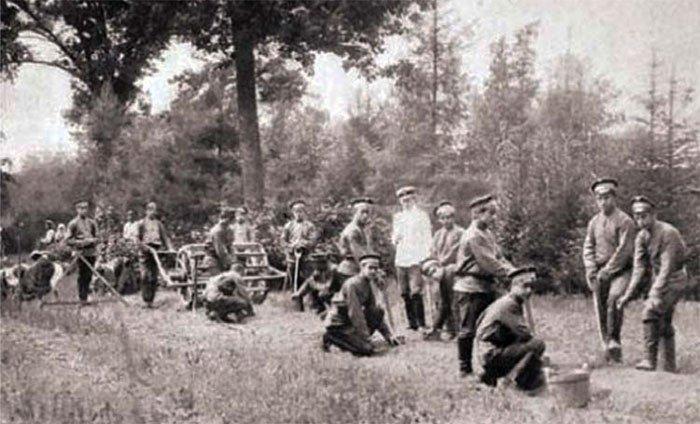

В период Российской империи пущами на наших территориях ведала лесная стража. Угодья делились на объезды и обходы. За объезд, участок леса для конной охраны, отвечал лесной объездчик. За счет собственного гонорара он содержал верховую лошадь. Лесник-обходчик охранял свой обход — участки леса для пешей охраны. Они подчинялись лесничему и должны были постоянно жить во вверенном им участке леса, знать отлично его границы и тщательно охранять лес от незаконного захвата (перенесения межей) и вырубки, от пожаров, наблюдать за исполнением правил охоты.

В 1820-е годы для охраны лесов непосредственно от пожаров учреждается выборная должность пожарного старосты и составляется инструкция, которая впоследствии вошла в Свод законов Российской империи.

Чтобы избежать пожаров, при выжигании леса под пашни, сенокосы и другие угодья крестьяне должны были предварительно известить пожарного старосту. Места палов подготавливались следующим образом:

«…Вокруг того места был ров. Или чтобы трава была окошена и земля вспахана, или же чтоб выдран был дерн и оборочен корнем вверх не менее как на две сажени ширины. Крестьяне же должны находиться с метлами, ведрами и тому подобными пожарными инструментами, чтобы не допустить огонь распространиться далее надлежащего. »

В случае усиления ветра палы обязательно прекращались. Нельзя было разводить огонь в жаркую и ветреную погоду, в том числе категорически запрещалось это делать во время походов за ягодами и грибами.

В правилах охраны лесов от пожара этого периода выделяли 3 вида лесного пожара: подземный (торфяной), беглый, вершинный (повальный лесной пожар). Для борьбы с торфяным пожаром проводилась окопка рвом горящей территории. Глубина рва должна была быть такой, чтобы огонь не переходил по дну рва на другую сторону. Торфяной слой на дне рва тщательно удалялся. Мерами борьбы с беглыми пожарами служили охранные полосы и засыпка землей края горящей территории. В последнем случае навстречу движущемуся огню цепью выстраивались люди, которые «захлестывали и приколачивали края огня ветвями». Во избежание повторного возгорания в течение нескольких дней следили за местами пожарищ. Лучшим средством от повального лесного пожара служили охранные просеки шириной не менее 3 сажень.

При приближении пожара к охранной просеке люди засыпали землей перелетающие с пожарища искры и горящие головни. При недостатке рабочих сил и времени для прорубки просеки прибегали к мере встречного огня. В правилах написано: «Истощив кислород, заключенный в ближайшем окружении его слое атмосферного воздуха, пламя притягивает к себе новый холодный и богатый кислородом слой воздуха, замещающий собой прежний нагретый слой воздуха, лишенный кислорода». Таким образом, горение прекращалось.

Очевидно, что в основе современной классификации лесных пожаров и защиты от них в немалой степени лежат классификация, меры защиты, принятые еще в XIX веке. Для борьбы с пожарами сегодня применяют противопожарные разрывы, пожароустойчивые опушки, тушение грунтом, захлестывание кромки огня и встречного огня, которые относятся к древним способам тушения пожаров, а также ряд новых способов: минерализованные полосы, противопожарные заслоны, канавы, водное тушение, взрывные способы, огневые способы тушения, механизированные способы тушения, тушение пожаров с воздуха.

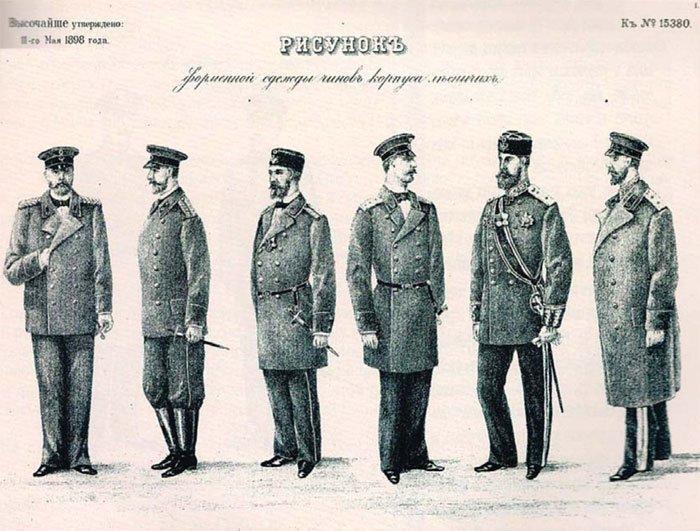

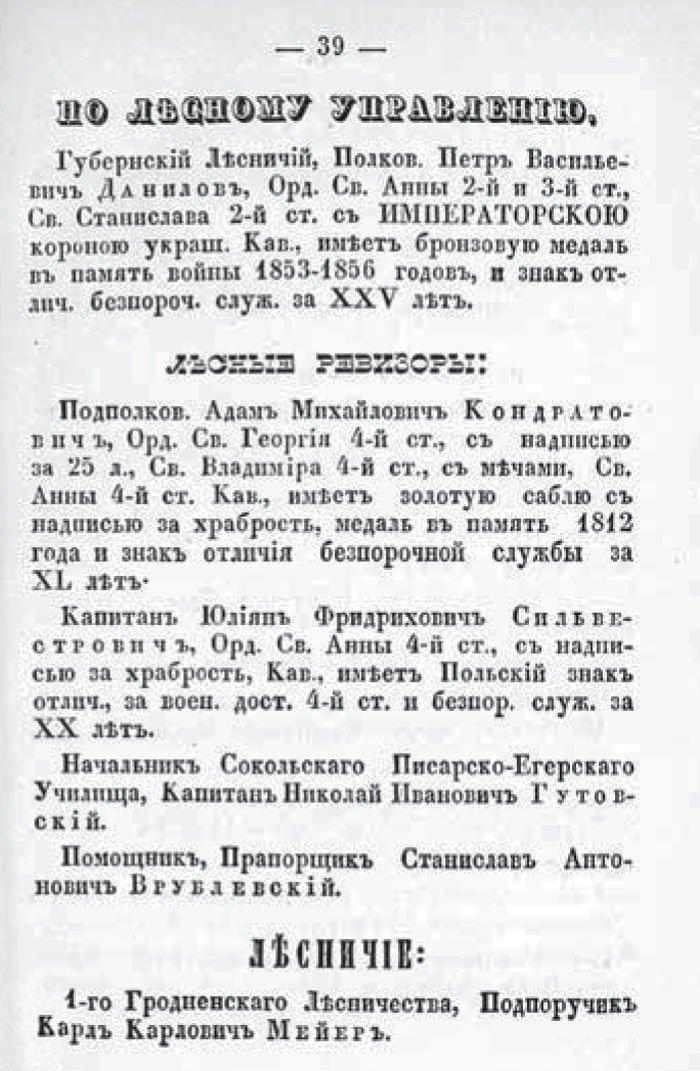

В 1839 году в Российской империи для улучшения охраны леса сформировали структуру с военным устройством — корпус лесничих. Командиром корпуса был инспектор в звании генерала. В его непосредственном подчинении находились губернские лесные управления. Во главе губернского лесного управления стоял губернский лес ничий в чине от майора до полковника. В его подчинение входили окружные лесничие в чине от штабс-капитана до майора, они руководили лесной стражей округа (уезда). В «Памятной книжке Гродненской губернии» за 1860 год есть информация о количестве губернских лесничеств и о том, кто ими руководил.

В 1839 году в Российской империи для улучшения охраны леса сформировали структуру с военным устройством — корпус лесничих. Командиром корпуса был инспектор в звании генерала. В его непосредственном подчинении находились губернские лесные управления. Во главе губернского лесного управления стоял губернский лес ничий в чине от майора до полковника. В его подчинение входили окружные лесничие в чине от штабс-капитана до майора, они руководили лесной стражей округа (уезда). В «Памятной книжке Гродненской губернии» за 1860 год есть информация о количестве губернских лесничеств и о том, кто ими руководил.

Гродненским губернским лесничим значился полковник Петр Васильевич Данилов и лесничие: 1-го Гродненского лесничества — подпоручик Карл Мейер, 2-го Гродненского — Карл Беккер, Волковысского — прапорщик Онуфрий Шацкий, 1-го Слонимского — штабс-капитан Александр Белозерский, 2-го Слонимского — подпоручик Иван Издиковский. Также упоминается о пяти Пружанских лесничествах, одном Белостокском и двух Сокольских.

Гродненским губернским лесничим значился полковник Петр Васильевич Данилов и лесничие: 1-го Гродненского лесничества — подпоручик Карл Мейер, 2-го Гродненского — Карл Беккер, Волковысского — прапорщик Онуфрий Шацкий, 1-го Слонимского — штабс-капитан Александр Белозерский, 2-го Слонимского — подпоручик Иван Издиковский. Также упоминается о пяти Пружанских лесничествах, одном Белостокском и двух Сокольских.

Корпус лесничих перестал считаться армейской военной частью в 1869 году. Он стал подчиняться Лесному департаменту Министерства государственных имуществ. Военные чины корпуса получили гражданские чины в соответствии с табелем о рангах. В губерниях создаются лесоохранные комитеты, председателями которых назначаются губернаторы. В 1907 году в Гродненской губернии насчитывалось 26 лесничеств.

Заглянув в прошлое, важно оценить настоящее. Многое из перечисленного и сегодня является сферой ответственности современной системы государственной лесной охраны Беларуси. Лес — это богатство, подаренное людям природой, которое необходимо сохранить для будущих поколений. И это задача не только государства, но и каждого гражданина.