Речь пойдет о статье директора НИЦЛ Михаила Попкова “О лесном законодательстве и парадоксальных путях его совершенствования”, опубликованной в “WВ” №3/2002. Оппонент “опровергает” практически все, что в то или иное время было мною опубликовано, в частности, статью “В лесу законодательных парадоксов” в “ЗН” №50 от 22.12.2001. Под общим примечанием “здесь и далее в кавычках без ссылки цитаты из указанной статьи” оппонент приписывает мне даже чужие высказывания. И не только с указанной им статьи. Трудно ответить на предъявленные многословные обвинения, но на некоторые из них необходимо это сделать из самых добрых побуждений.

О НЕПАРАДОКСАЛЬНЫХ ПУТЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛЕСНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ

или

в плену идей огосударствления “управления лесами” в рыночной Украине

“WoodBusiness” №2/2003

“Не сможет пользы принести ученый, к злу стремящийся…” ” Панчататра”, I в. н.э.

Речь пойдет о статье директора НИЦЛ Михаила Попкова “О лесном законодательстве и парадоксальных путях его совершенствования”,

опубликованной в “WВ” №3/2002. Оппонент “опровергает” практически все, что в то или иное время было мною опубликовано, в частности, статью “В

лесу законодательных парадоксов” в “ЗН” №50 от 22.12.2001. Под общим примечанием “здесь и далее в кавычках без ссылки цитаты из указанной

статьи” оппонент приписывает мне даже чужие высказывания. И не только с указанной им статьи. Трудно ответить на предъявленные многословные

обвинения, но на некоторые из них необходимо это сделать из самых добрых побуждений.

Я действительно писал в “ЗН” (№25 (298)): “Даже если бы был принят Закон о полном запрещении заготовки древесины… в лесах Карпатского региона

Украины, ни ливни, ни снегопады, ни снеговалы, ни наводнения, ни другие катастрофические явления не прекратились бы. Об этом очень хорошо

осведомлены ученые и специалисты – метеорологи, геологи, сейсмологи, агрономы, лесоводы и т.п.”. Это мое утверждение. Его перефразировал

оппонент: “Даже если бы в последние 6 лет в Закарпатье не срубили ни одного дерева, погодные условия декабря 1998 и марта 2001 г. неминуемо

привели бы к наводнению с катастрофическими последствиями”. Далее в моей статье приведено высказывание П. Усатенко о том, что “…беспощадное

истребление лесов, в частности, карпатских, ответственных за поддержку баланса природных процессов в этом регионе, приводит к негативным

последствиям” (“ЗН” №18 (291)), которое я категорически отрицал. Приписывать это высказывание мне, что энергично делает оппонент, можно лишь

при свойственной ученым невнимательности… И при этом публично обвинить меня даже в том, чего я никогда не высказывал, иногда перефразируя

или истолковывая мои выводы и предложения, в т.ч. относительно хозяйственной деятельности лесхозов государственной формы собственности.

Поэтому, не вступая с оппонентом в дискуссию по многочисленным его отрицаниям, в очередной раз приходится пригласить читателей и специалистов

к обсуждению того, что необходимо уже сейчас изменять и дополнять в Лесном кодексе Украины. Заметим лишь, что он был принят еще до принятия

Конституции Украины и, естественно, не учел многих положений относительно рыночного статуса национальной экономики страны.

1. Лесной кодекс.

Лесной кодекс не содержит юридического определения важнейших терминов, имеющих экономическое и экологическое содержание, которые должны

нести соответствующую нагрузку. Это – леса, другие лесопокрытые площади, земли лесного фонда, древостой, древостой технически спелый, лесные

ресурсы, лесосечный фонд, главное пользование, промежуточное пользование, лесопользование и др. Четкое определение их необходимо для

исключения эмоциональных оценок относительно системы учета и направления использования лесных ресурсов. То же касается содействия

углублению земельной реформы в Украине для перевода лесохозяйственного предпринимательства на рыночные условия, для конституционного

обеспечения прав местного населения в пользовании ими природными ресурсами. Наконец, это необходимо для достижения социальной

справедливости в обществе, в первую очередь – сельского населения многолесных областей.

На сегодня средства массовой информации и даже учебники “перенасыщены” информацией о том, насколько губительным было управление в лесах

Карпатского региона в недалеком прошлом, особенно после присоединения Западной Украины к Восточной Украине… В послевоенные годы леса

здесь будто бы интенсивно вырубались, поскольку для восстановления экономики была необходима деловая древесина. Объемы лесозаготовок в

отдельные годы намного превышали расчетную лесосеку. Читатель может найти информацию и о том, что организованное ведение лесного хозяйства,

оказывается, берет начало не в XVI в. и не в Германии, как об этом свидетельствуют исторические источники, а в XIII в. и в Западной Украине…

Оппонент при этом высказывает заключение о современном кризисном состоянии в лесном секторе Карпатского региона, взывая к общественности и

политикам, к представителям власти о необходимости прекращения незаконных вырубок леса. Слава Богу, что по материалам государственного учета

лесного фонда по состоянию на 01.01.1996 четко зафиксировано состояние лесов по важнейшим лесоводственным, экологическим и экономическим

показателям Украины, включая области Карпатского региона. Они не подтверждают, что в этом регионе леса интенсивно вырубались. Последующим

поколениям политиков не удастся манипулировать неудовлетворительной динамикой ко времени проведения следующего учета, разработки нового

Государственного лесного кадастра Украины.

2. Лесистость.

Как показатель характеристики ландшафтов, не нашла определения в лесных нормативных актах. Ее широко используют как показатель экологической

стабильности и чуть ли не как краеугольный камень для инвестирования в лесное хозяйство средств государственного бюджета, не связывая это с

получением (и даже расчетом) ожидаемой экономической эффективности, что сходно с посадкой пассажиров на корабль без дна…

Недавно появился новый “научно” обоснованный термин – полезащитная лесистость. Ученые не нашли более приемлемый термин, характеризующий

агроландшафты с точки зрения агролесомелиорации.

Используя трогательно-патриотическую лексику, оппонент с энтузиазмом сообщает общественности о современном истреблении лесов, о

“самовольных рубках”. В доказательство приводит показатели изменения лесистости. Хотя вряд ли можно их считать сопоставимыми во времени,

поскольку и на сегодняшний день, т.е. при современном уровне учета и мониторинга земельных ресурсов, исчисление лесистости все еще

надлежащим образом не регламентировано. Имеется в виду, что юридического определения термина ”лес” в Российской империи еще не было. Как

нет его и в Лесном кодексе независимой Украины. Нет и установленных нормативов по площади, которую можно считать лесом. Это имеет

немаловажное значение, т.к. не всякую труппу отдельно стоящих деревьев можно относить к лесам. В новых экономических условиях, когда земля (в

смысле земельных участков) приобретает рыночную стоимость и является определяющим природным ресурсом, это очень важно во всех отношениях.

Прежде всего, с точки зрения рентных платежей всеми субъектами предпринимательской деятельности.

Величина показателя лесистости, точность его исчисления всегда была связана с точностью установления не только границ соответствующих

субъектов хозяйствования, но и государств, субъектов административно-территориального деления этих государств-губерний, областей, волостей,

районов и т.п. образований. В Украине можно с большим доверием относиться к информации о делении земельных ресурсов по учетным категориям,

начиная с 60-х гг. XX в., г.е. с того времени, когда территория государства установилась в современных его границах. Необходимо отметить, что

субъекты земельных отношений в прошлом учитывали земельные ресурсы в меру своих оценок, естественно, без четкого определения

соответствующих терминов и учета площади лесных земель. Термин “лесистость” и т.п. требуют законодательного определения.

3. Гослесхозы.

Вернее – лесные хозяйства государственной формы собственности (ЛХГФС). Читатель статьи оппонента легко сможет заметить, что он, как ученый и

менеджер лесного хозяйства высокого ранга, уже сегодня ищет оправдания проведенного в 1995 г. реформирования в лесном и охотничьем

хозяйстве. При этом сообщает о проведении отделеных лесозаготовительных и деревообрабатывающих мощностей от гослесхозов (!?) в связи с их

приватизацией. Хотя все было совершенно наоборот. Лесокомбинаты, как субъекты промышленной деятельности, переходили на условия рыночного

предпринимательства. В соответствии с провозглашенной земельной реформой только они были правопреемниками закрепленных за ними по

состоянию на 01.01.1991 земельных ресурсов. В их составе, естественно, доминировали лесные земли, в т.ч. покрытые лесной растительностью.

Однако, используя неподготовленность руководства бывших лесокомбинатов к работе в новых условиях, путем умелых действий менеджеры лесного

хозяйства, с одобрения государственных органов и органов местного самоуправления, лишили лесокомбинаты земель лесного фонда и др.,

затормозив тем самым проведение земельной реформы в Украине на многие годы. Это с одной стороны. С другой, акционерные общества,

лесокомбинаты тем самым были, практически, парализованы. Негативные тенденции усилились, когда ЛХГФС, как юридические лица, используя право

совершения несовместимых с государственным управлением функций, способствовали развитию предпринимательской деятельности в части

лесопользования, созданию мощностей по переработке лесных материалов. Лесхозы начали развивать промышленный сектор своего производства,

выходить на внешний и внутренний рынки с необработанными лесными материалами или продукцией низкого уровня технологической обработки.

Поэтому следует сказать о том, что со времени своего образования на землях лесокомбинатов ЛХГФС (к тому же без надлежащего

технико-экономического обоснования!) стали реальными конкурентами в борьбе за древесные ресурсы, пользуясь мощной поддержкой лесной

научной школы и, главное, средствами государственного бюджета. Об этом сегодня лучше всего говорят статистические сведения, по крайней мере,

тех ресурсов, производство и использование которых нашло отражение в статистике. На сегодняшний день социально-экономический “развал” в

лесопромышленном комплексе Карпатского региона, в т.ч. ужасающие случаи неудержимой эксплуатации лесных ресурсов и даже т.н. самовольных

рубок, во многом обязан именно указанным “реформаторским” инициативам менеджеров лесного хозяйства. Выйти из него, видимо, можно только

путем нового реформирования, но уже на рыночных условиях, т.е. с пересмотром законодательно-нормативных актов. В этом смысле наибольшее

значение приобретает юридическое определение статуса ЛХГФС, как субъектов предпринимательской деятельности, которая несовместима со

статусом органа государственного контроля.

4. Контрольные функции.

Автор нигде и никогда не предлагал отказаться от учреждения контрольной службы за соблюдением природоохранного и лесного законодательства.

Оппонент, отдадим ему должное, справедливо замечает: “…независимые и немногочисленные службы надзора с региональными

представительствами, а также хозяйственные структуры, реализующие интересы государства как собственника”, имеются в подавляющем

большинстве европейских стран при тех или иных министерствах, департаментах. Но это – не одно и то же, что Государственная лесная охрана. Было

бы очень похвально, если бы оппонент, используя сбои большие возможности, поведал общественности данные относительно количества работников

таких служб, скажем, на 1000 га лесов или общей площади землепользования. Я думаю, что ни в одной стране работникам службы надзора не

предоставлено право выступать в роли юридического лица, продающего лесосечный фонд, и одновременно в роли его покупателя. Поскольку

операции купли-продажи несовместимы в одном юридическом лице, к тому же уполномоченном совершать государственный контроль.

5. Терминология.

Думаю, оппоненту известно, что в Государственном земельном кадастре Украины колонки, отражающей площадь земель лесного фонда, не

существует. И не по причине оплошности разработчиков соответствующих учетных форм этого важнейшего документа страны, а по причине его чисто

ведомственного содержания. И вина здесь не специалистов и ученых Держкомзема Украины. Они свою отчетность давно гармонизировали с

европейскими стандартами и перешли к учету использования по предприятиям, а не по “министерствам и ведомствам”, которые в условиях рыночной

экономики не есть субъектами земельных отношений.

К сожалению, именно некоторые лесные ученые, осознанно или нет, но нередко, – далеко не с государственных, общенародных побуждений, –

дают определения, искажающие экономический их смысл и реальное содержание. Так, лесной фонд определяется как территория лесов и земель не

покрытых лесом, которые предназначены для нужд лесного хозяйства. Вдумаемся в это определение: лесной фонд – это территория лесов? Нет.

Лесной фонд – это запас древесины. Лесной фонд – это не земля. Если бы речь шла о землях лесного фонда, тогда нужно было бы говорить, что это

земля. Но не всякая, а только та, что .предназначена для выращивания древесины! Поскольку для нужд лесного хозяйства (если согласиться с этим

определением!) могут и нередко используются земли сельскохозяйственного назначения – пашни, сенокосы, открытые болота, воды, застроенные

земельные участки, просеки, дороги и пр. Однако, они никогда не образуют лесной фонд.

Отраслевые ученые, в стремлении усложнить понимание и применение терминов, пишут, что к землям лесного фонда относятся лесные, т.е.

предназначенные для выращивания леса. Кто может точно сказать, что подразумевается в словосочетании “выращивание леса”? Это одно и то же, что

выращивание древесины, или вообще леса, как экосистемы, т.е. без учета экономической направленности лесного хозяйства, как вида экономической

деятельности?

Еще более “цеховыми” являются постоянные ссылки на площадь спелых насаждений. Не давая определения термина “спелость”, авторы

многочисленных статей, публикуемых в СМИ, уводят общественность и органы политического руководства страны в область… внутрихозяйственной,

т.е. предпринимательской по содержанию и технологии, лесоводственной деятельности, эксплуатационного распределения насаждений по возрастным

группам, исходя из технической спелости. В Украине возрасты технической спелости, ориентированные на получение максимально возможного выхода

лесных сортиментов крупного размера (26 см и более в верхнем сечении) до снижения физико-технических и механических свойств древесины, были

обстоятельно изучены и утверждены в 1957 г. Разумеется, структура потребления лесных сортиментов за этот период (прошло почти полвека!)

достаточно изменилась. Появилась необходимость заготовки большего количества лесных сортиментов среднего и мелкого размеров, необходимых

для целлюлозно-бумажной промышленности и производства плит. Подобное деление лесных насаждений на возрастные группы есть анахронизмом в

лесном хозлчстве, имеющем распространение пока только в России.

6. Опыт соседних стран учета лесных насаждений по возрасту.

В практике европейского лесоводства используется деление лишь по классам возраста, что дает возможность определять физические показатели

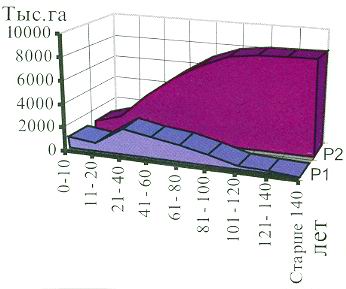

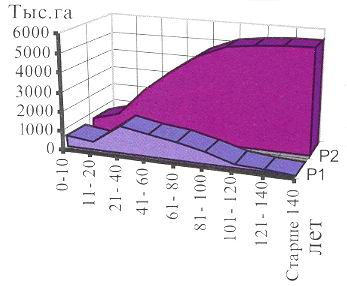

возрастной характеристики лесов, основных лесообразующих пород. На рис. 1 и 2 приведено распределение площади лесов соседней Польши,

соответственно, по всем лесообразующим породам и по хвойным породам. То же – в разрезе классов возраста на фоне площади массива, т.е. всех

возрастных категорий нарастающим итогом.

| Рис. 1. Диаграмма распределения лесов по классам возраста всех пород в Польше (р 1 – по физическому возрасту; р 2 – на фоне массива) |

|

| Рис. 2. Диаграмма распределения лесов по классам возраста хвойных пород в Польше (р 1 – по физическому возрасту; р 2 – на фоне массива) |

|

В распределении насаждений по классам возраста наблюдается очень сходная картина по обоим массивам. Хотя по общей площади они существенно

различаются: массив по всем породам составляет 8300 тыс. га, по хвойным – 5528 тыс. га.

Средний возраст лесных насаждений по обоим массивам составляет 47 лет. В Украине по всему массиву – 51 год, по хвойным породам – 49, в т.ч. по

сосне – 47, ели – 54. Средний возраст по ели (54 года), в определенной мере, один из показателей неустойчивости еловых насаждений к

неблагоприятным природным факторам в Карпатском регионе.

В Польше, как видно из приведенных диаграмм, преобладают, отметили бы украинские менеджеры лесного хозяйства, молодняки, т.е. лесные

насаждения до 40 лет. После 40-летнего возраста их площадь по соответствующим классам возраста постоянно снижается. Правда, это никак не

противоречит лесоводственным нормам и правилам. Преобладание 40-летних насаждений свидетельствует об интенсивном ведении лесного

хозяйства. В этом отражается стремление польских лесоводов поддерживать лесные экосистемы в достаточно молодом возрасте, что обеспечивает

высокую их биологическую устойчивость, а также должную эффективность использования продуктивности лесных земель. Среднегодовой прирост

стволовой древесины (42,87 млн м3) используется в объеме 32,21 млн м3 (1992-1996 гг.) или 75,1%. Из них в эксплуатационных лесах – 30,52 млн м3,

в т.ч. товарной древесины – 26,2 млн м3. В Украине – 12,8 млн м3 ликвидной (товарной) древесины (2002 г.) или в 2 раза меньше при большей площади

земель лесного фонда. В отличие от украинского лесоводства, в Польше содержание Дирекции лесов и научных учреждений осуществляется за счет

соответствующих отчислений из прибыли лесничеств, т.е. субъектов лесного хозяйства.

7. Опыт Украины в части учета и использования лесов.

Обратим внимание на одну важную деталь: на приведенных диаграммах из опыта польского лесоводства указана возрастная категория от 0 до 10 лет,

которая в практике европейского лесоводства включает площади не покрытые лесной растительностью, находящиеся в процессе лесовозобновления и

предназначенные для выращивания древесины, а также молодняки до 10 лет. Применительно к украинскому лесному хозяйству это означает

необходимость учета в составе земель лесного фонда (лесов) еще 291,9 тыс. га (по учету 1996 г.), в результате чего их площадь составила бы 9692,1

тыс. га. Возросла бы и доля земель, используемых в лесном хозяйстве, т.е. “лесистость”, до 16,7% к общей площади территории (суши), вместо

15,6%, фигурирующих сейчас в информационных данных. Такая “мелочь”, как почти 292 тыс. га лесов, в балансе использования земельных ресурсов

страны по мнению лесных ученых, видимо, считается несущественной. Очевидно, из расчета на будущее, поскольку рано или поздно будет

законодательно определена обязанность рентных платежей в зависимости от площади земель лесного фонда и их кадастровой оценки – распределения

по классам бонитета и потенциально подлежащих выращиванию на них пород.

Сравнение распределения лесных насаждений по классам возраста лесов Украины, даже с привлечением национальных информационных

материалов, в частности, Государственного лесного кадастра (1996 г.), сделать невозможно из-за нелогичного противостояния этому лесных

менеджеров и, конечно, ученых. Все сводится к распределению насаждений по возрастным группам. К тому же, без предания гласности текущих

изменений за последующие годы, хотя ло всем нормативным положениям организованного лесного хозяйства, лесоводства даже прошлых веков, они

проводятся ежегодно и отражаются в соответствующих материалах.

8. Заключение.

Учитывая изложенное, можно легко говорить о существенных недостатках, имеющих место в Лесном кодексе Украины. Они не парадоксальны, а

совсем объективны. Объективны еще и потому, что ежегодно из государственного бюджета выделяются значительные средства на лесное хозяйство.

Все это, а также много других факторов, свидетельствует о банкротстве государственной системы управления лесами. Это само по себе требует

публичного признания и принятия мер для исправления такого положения, явно ущербного для социально-экономического развития многолесных

регионов страны. При этом рождение нового мифа о правомерности зачисления в лесной доход налоговых платежей от промышленной деятельности,

предлагаемое оппонентом, мягко говоря, не соответствует мировой практике. Возможно, такая “научная школа” внесет предложения об отмене всяких

рентных платежей за использование природных ресурсов, земельного налога? Для одних, – кто уже работает в составе лесных служб лесхозов

государственной собственности, – это было бы весьма приемлемым, т.к. делает легитимным их право присвоения природных ресурсов, т.е. древесины,

выращиваемых десятилетиями. Для других, т.е. для украинского народа в лице органов государственного управления и органов местного

самоуправления, такое решение было бы полным отказом от их конституционного права собственности на природные ресурсы в пользу

предпринимательских структур. То же касается использования земли и других природных ресурсов для создания собственной материальной и

финансовой основы.

Все это не позволяет сделать вывод о необходимости централизации управления в лесном хозяйстве, к чему так стремится оппонент. Тем более, когда

предприятия других видов экономической деятельности перешли на условия децентрализованного управления, свойственного рыночной экономике. И

долг всех тех, кто небезразличен к интересам конституционного собственника природных ресурсов – украинского народа, интересы которого

существенно ущемлены действующим Лесным кодексом Украины (это зло, которое нельзя не замечать!), в том, чтобы как можно быстрее внести

существенные изменения и дополнения к нему. При этом ссылки на то, что законодательство требует кардинально изменить не только лесное, но и

налоговое, таможенное, уголовное, природоохранное, есть обычный прием наукообразной риторики. Такая формула всегда верна. Все течет, все

изменяется – известно еще с древних времен. Важнее говорить о том, что сегодня в самом лесном законодательстве мешает нормальному развитию

экономики регионов, развитию лесного хозяйства и лесопользования.

Отдельно хочу выразить личную признательность и уважение оппоненту за его внимание к моим публикациям по затронутым вопросам, решение

которых можно найти только путем открытого диалога и взвешивания национальных (общегосударственных), региональных и местных условий ведения

лесного хозяйства. Оппоненту и читателям хотел бы сообщить также, что я реагировал на “Открытое письмо правдивому другу леса” (1994 г.), на

которое он ссылается, вручил материал лично гл. редактору “Лісового і мисливського” В.В. Максименко еще в июне 1995 г. Я все еще жду

положительного решения хотя бы для того, чтобы оправдать себя перед уважаемым М.Ю. Попковым. Может быть, дождусь…

Бобко А. Н., канд. с.-х. наук