Благодаря усилиям СИСТЕМЫ традиция полемики по лесным проблемам совершенно изжита к настоящему времени. Тому масса следствий. Одно из них проявляется в том, что отраслевые гуру могут выступать только в управляемой и зависимой от них среде. От люобго противодействия они бегут “как черт от ладана”… Кстати, для отрасли это становится опасным…М.П.

Андрей БОБКО, «Мебельный бизнес в СНГ» №2 февраль 2003

Многие ученые лесного хозяйства еще с советских времен грешат наукообразной терминологией Они, нередко игнорируя экономическую сущность лесного хозяйства как вида экономической деятельности, открывают давно открытое, пропагандируют риторику, выдают суррогат за существенно новое слово в науке. И совсем не случайно поэтому, что во втором томе управления лесами Российского государства “Двухсотлетие лесного департамента 1798- 1998” не нашла отражения информация по валовым доходам, расходам и чистой прибыли в лесном хозяйстве, хотя в первом томе (1798 – 1898) они представлены очень убедительно.

Подобное “новое слово в лесоустройстве” предложил Михаил Швец в статье “Непрерывное лесоустройство в странах СНГ” (Мебельный бизнес, 2003 №1) В ней он пишет “непрерывное лесоустройство, которое называют текущим, беспрерывным, перманентным, представляет собой сочетание обычного (базового) лесоустройства с последующими ежегодными инвентаризациями части лесного фонда лесохозяйственных предприятий, вовлекаемой в хозяйственную деятельность и подвергшейся изменениям вследствие стихийных явлений” Не правда ли, занимательное определение? К тому же в странах СНГ, к которым он причисляет и Литву. Видимо, литовские лесоводы без ГИС технологий не смогут изучить свой лесной фонд и организовать в нем эффективное лесное хозяйство.

Определение содержания самого термина «лесоустройство» канд. с-х наук Михаил Швец не приводит. Видимо, не случайно. Поскольку лесоустройство представляет систему мероприятии по организации и ведению эффективного лесного хозяйства и включает в себя решение ряда задач изучение экономических условии лесною хозяйства в регионе размещения объекта предпринимательской деятельности, те объекта лесоустройства, лесхоза (I), исследование физико-географических условий месторасположения объекта лесоустройства их влияния на развитие лесных насаждении на условия организации лесопользования на процессы лесовосстановления и общие вопросы организации охраны и защиты леса (2), разделение территории объекта лесоустройства на организационно хозяйственные единицы таксационное описание лесонасаждении и не покрытых лесных земель, состояния и направления использования других учетных категории земельных ресурсов, предоставленных в собственность, постоянное пользование или в аренду объекту лесоустройства (3), разработка мероприятии по организации лесного хозяйства лесопользования лесоуправления в т.ч. по постоянному лесовосстановленияю (4).

Лишь полное сочетание указанных задач в комплексе можно именовать лесоустройством. Ни одна из указанных частей решаемая в отдельности, не может именоваться лесоустройством. К тому же, каждая из них имеет, т.с., свои век службы.

Экономические условия хотя и претерпевают изменения постоянно ощутимыми влияющими на концептуальную политику лесного хозяйства (изменение спроса на лесные сортименты оборот рубки по хозсекциям и пр.) становятся по истечению десятилетий, 20-25 и более лет. Если при этом происходит планомерное развитие экономики. В случае ее тесной связи с использованием древесных ресурсов, сохранение нормированных объемов и излечения их из лесных насаждении является сушим из основных требований к велению лесного хозяйства т.к. затрагивает социальные и экономические права местного населения.

Разделение земельных угодий объекта лесоустройства на организационно-хозяйственные единицы по своей сущности и предназначению еще более консервативно. Организация хозяйственных частей и хозяйственных секций должна носить почти постоянных характер, относительно хозсекции — на период оборота рубки. Это 50 — 100 и более лет. Именно лесоустроительные организации, находясь на страже государственных интересов и борясь за наиболее эффективное использование земельных ресурсов в пределах объекта лесоустройства, должны твердо отстаивать необходимость, по возможности сохранения стабильного лесоуправления, в т.ч. сохранения организованных хозяйственных частей и хозяйственных секций.

Таксационная характеристика лесных насаждении и др. категорий лесных земель также подвергается временным изменениям. Однако выработанный практикой 10-ти летний срок ревизии лесоустройства также не случаен изменения по высоте, диаметру, возрасту и запасу древостоев хотя и происходят ежегодно, но для достоверного их определения глазомерного или даже с применением измерительных приборов, необходимо соответствующее накопление по данным таксационным показателям. С применением электронной счетной техники, естественно можно составить программы не только для ежегодного внесения текущих изменении, но даже помесячно или ежедневно. Проблема будет только в практическом их смысле и прикладном использовании с пользой для дела.

Еще более устойчивыми должны быть разработанные лесоустройством мероприятия по организации лесного хозяйства, лесопользования и лесоуправления. Скачкообразное изменение размера лесопользования, т.е. пользования древесиной, должно быть исключено. Тем более, в сторону существенного его снижения, что затрагивает социальные и экономические условия развития регионов и, главное местного населения, являющегося конституционным собственником природных ресурсов

В качестве «доказательства» особой миссии Михаил Швец приводит ряд информационных показателей относительно развития “непрерывного лесоустройства” Среди них обратим внимание на данные таблицы 3, в которой отражено качество внесения лесохозяйственными предприятиями текущих изменений в учет лесного фонда при невмешательстве лесоустройства на примере Ивано-Франковского областного управления лесного хозяйства. Выделение жирным шрифтом сделано с целью привлечения внимания читателей на предпринимательское предназначение подобной формулировки. Об этом – несколько ниже. Прежде необходимо сказать о том, что все изложенное в указанной статье М Швецом, моим когда-то коллегой и близким сотрудником, лесоустройством называть нельзя. В указанной статье уважаемый Михаил Иванович вопросы лесоуправления в том смысле как их рассматривал М.М. Орлов вообще не затрагивает. Хотя, имея реальные возможности и должностные обязанности влиять на лесоуправление в границах объектов лесоустройства (по Орлову М.М. — лесной дачи, лесничества) он мог бы способствовать видимой в информационном плане для общественности его экономической эффективности. Однако этот краеугольный постулат лесоустройства в статье проигнорирован. А он-то гласит “…объектом лесного хозяйства является лес в пределах той или иной лесной дачи понимая под словом лесная дача ограниченную площадь, в большей своей части покрытую лесом и подчиненную хозяйственному расчету обеспечивающему постоянное и наивыгоднейшее пользование лесом на данной территории (с 4-5) [Здесь и далее цитируется по М.М. Орлову Лесоустройство, том 1 Элементы лесного хозяйства И-ние журнала ‘Лесное хозяйство. Лесопромышленность и Топливо –Ленинград 1927]. Орлов М.М. во всех своих трудах напоминал о необходимости наивыгоднейшего пользования лесом. При этом он различал два вида пользования прямое, те связанное с необходимостью рубки деревьев, и побочное — не связанное с рубкой деревьев как например, сбор ягод и грибов заготовка диких плодов и лекарственных растении, бортничество и пр.

С другой стороны лесоустройство по Орлову М.М. требует составления плана лесного хозяйства и лесоуправления, указывая «Таким образом всякая хозяйственная деятельность должна быть деятельностью целесообразной и планомерной понимая под последним словом подчинение действий расчету основывающемуся на хозяйственной аксиоме или на так называемом принципе бережливости согласно которому человек стремится к наибольшей пользе с наименьшими затратами» (с. 5). Ни в статье М Швеца ни даже в объяснительных записках к проектам организации и развития лесного хозяйства нового периода т.е. разрабатываемым уже в годы независимости Украины даже указаний на затраты и их покрытие лесным доходом тщетно искать. Информация поданная им в таблице 1 об охвате предприятии хозяйственными мероприятиями и ежегодными инвентаризациями в процессе непрерывного лесоустройства а также объемы созданной повыдельной автоматизированной картографической базы данных в таблице 2, — лишь средство достижения цели но никак не план хозяйства. Без его (плана хозяйства) экономического осмысления и расчета затрат такое возможно лишь при «даровом» финансировании как это и теперь имеет место, т.е. за счет средств государственного бюджета. Во всех иных случаях с порядком перенесения затрат на проведение лесоустройства на себестоимость продукции лесного хозяйства через попенную плату или цены на проекцию побочных пользовании вряд ли найдется много желающих проводить пропагандируемое непрерывное лесоустройство.

Не будем считать случайным и отдадим должное автору статьи за его честное признание того, что «…непрерывное лесоустройство в Российской Федерации …в дальнейшем не приобрело широкого распространения». Оно и не могло его получить поскольку в России научная мысль относительно организации лесного хозяйства и лесоуправления всегда была выше по вполне понятным причинам. Сейчас она приобретает еще более прагматичный уклон, в том числе с учетом условий рыночной экономики. Об этом свидетельствует, например, распространенная в интернете статья А.П. Петрова д. э. н., академика РАЕН «Государство должно стать свободным от хозяйственных функций» в которой он указывает: «Для малолесных районов хозяйственные структуры лесхозов должны быть преобразованы в государственные предприятия осуществляющие свою деятельность в качестве коммерческих структур». Поэтому в современных условиях государство Украина должно освободиться от выполняемых им хозяйственных функций. Однако Михаил Иванович кажется усматривает наоборот. И роль “непрерывного лесоустройства” сводит, как он сам пишет, к ежегодным инвентаризациям. При этом вовсе не рассматривает на примере Ивано-Франковской области никаких мероприятий с точки зрения лесопользования и лесоуправления. Негласно отрицает основное классическое требование к лесоустройству: “Самым исконным и коренным требованием в этом отношении является определение размера пользования, которое должно быть установлено планом для данной дачи… в виде известной площади леса, или же выражен определенным количеством древесины” (с. 10-11). Потребных затрат и ожидаемых доходов автор не приводит, претендуя при этом называть лесоинвентаризационные операции лесоустройством. Сразу заметим, что областное управление лесного хозяйства не есть объектом лесоустройства. Оно также не есть субъектом предпринимательской деятельности и землепользователем. Оно же и не призвано проводить внесение текущих изменений в материалы лесоустройства. В статье нет сведений о величине валового дохода, о необходимых затратах на ведение лесного хозяйства, о чистой прибыли. Нет и данных об эффективности лесного хозяйства, об установлении размера пользования. Сейчас я прошу читателей набраться терпения и сделать простейшие расчеты на основе упомянутой таблицы 3, легко выполняемые без применения современных компьютеров. Итак, среднегодовой прирост древесины по запасу на единице площади (обозначается латинским шрифтом Zcp) определяется простейшим способом: запас древесины в любом возрасте лесонасаждения (латинское МА) делят на его физический возраст (А), определяемый при таксации леса. Тогда,

Zcp= МА :А. [1]

из этого следует, что Zcpх А = МА, [2]

или А = МА : Zcp [3]

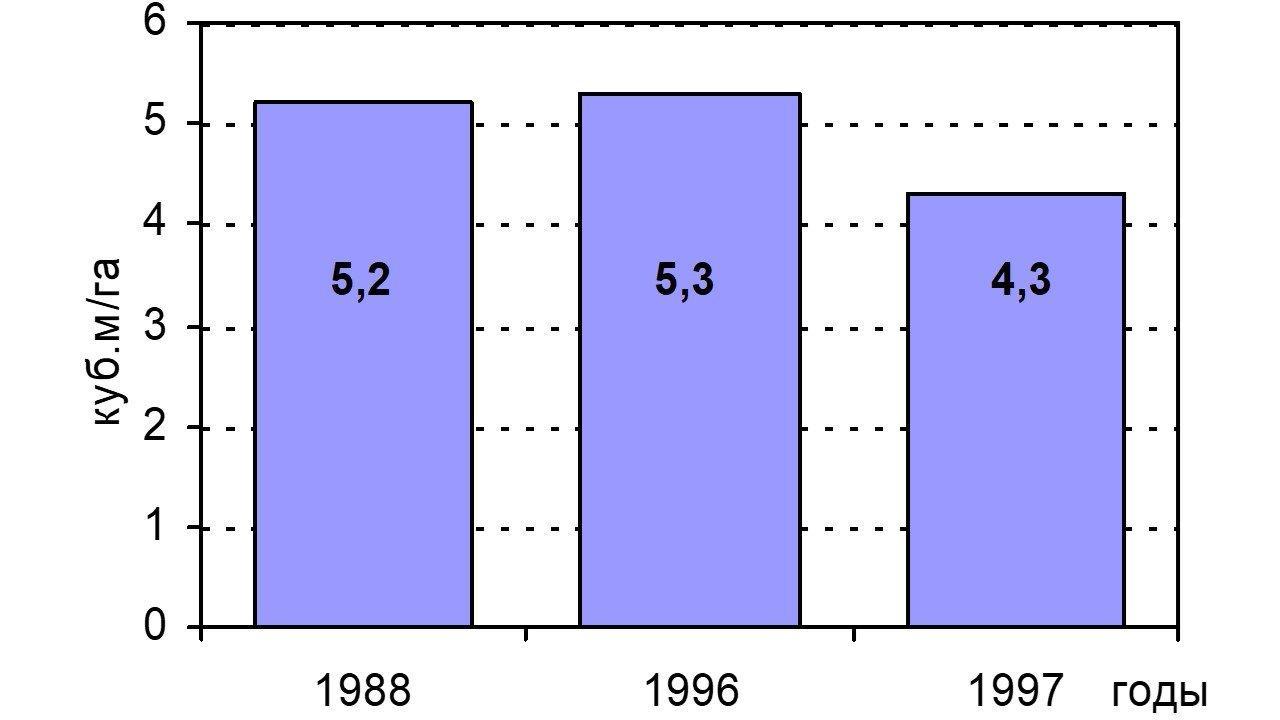

Таким образом, мы установили, что средний возраст совокупности лесных насаждений можно определить путем деления среднего запаса стволовой древесины на единице площади на среднегодовой прирост ее. Теперь воспользуемся учетными показателями “лесоустройства” с показателями “лесохозяйственных предприятий” (таблица 3,4 и 5 колонки). Автор указывает, что поданным лесохозяйственных предприятий удельный среднегодовой прирост на 1 га покрытой лесной растительностью земель составляет 5,3 а поданным лесоустройства – 4,3 куб. метра. Расхождение составляет + 23 %, что по всем нормам точности лесной таксации есть недопустимым отклонением. Вывод, естественно, в пользу необходимости непрерывного лесоустройства…

Попробуем стать на защиту чести и достоинства лесхозов. Тем более что, кажется, некому больше этим заняться, хотя, по большому счету, этому должен был бы уделить пристальное внимание НИИ горного лесоводства, поскольку такое резкое снижение среднегодового прироста лесных насаждений в пределах целой области – явление неординарное и тревожное. Смею выразить свое сомнение в объективности данных такого “лесоустройства”, и его “вмешательство”, словами М. Швеца, есть полностью несостоятельным

Михаил Швец в названной таблице приводит показатель (М). т. е. средний запас на 1 га покрытых лесной растительностью земель, соответственно, 235 и 249 м3/га. Вычислим по формуле 3 средний возраст всей экосистемы – 235 м3:5,3 м3/год = 44,3 года – по данным лесохозяйственных предприятий; 249 м3 : 4,3 м3/год = 57,9 года – поданным лесоустройства… Разность- 13,6 года!?

А теперь обратим внимание на то, что он пишет: “С его определения на современном этапе “Укргослеспроектом” произведен сравнительный анализ внесения текущих изменений и характеристики лесного фонда Ивано-Франковского областного управления лесного хозяйства, полученной по материалам составляемого самими лесохозяйственными предприятиями государственного учета лесов на 1.01.96 годы и в результате базового лесоустройства, проведенного в 1947 году сразу же после государственного учета лесов” Нетрудно понять, что вместо установления истины автор ориентируется на целесообразность: доказать читателям и общественности, что “… пока что нельзя положиться на внесение текущих изменений самими лесохозяйственными предприятиями”. Не замечает того, что лесхозы при подготовке материалов к составлению учета лесного фонда на 1 января 1996г. использовали проектные и учетные материалы, разработанные тем же “Укргослеспроектом”. Именно специалистам лесоустройства необходимо было обратить на несвойственное природным лесным экосистемам, скачкообразное уменьшение важнейшего из показателей успешности лесоводства – среднегодового прироста. Сравним его динамику за 1988 – 1997 годы (рис. 1).

|

|

Рис. 1 Динамика среднегодового прироста по лесхозам Ивано-Франковской области по государственному учету лесного фонда и лесоустройства 1997 года.

|

Такое положение возможно лишь в случае отказа юридического лица (декларируемого или умалчиваемого), производящего лесоинвентаризационные и проектные работы, от несения экономической ответственности по результатам предпринимательской деятельности лесхозов. Столь резкое падение среднегодового прироста (23 %) нельзя принимать доказанным. Тем более в свете того, что после последнего их устройства (1988 – 1989 гг.) прошло менее 10 лет, и даже при самом пассивном хозяйствовании их средний возраст не мог бы возрасти на 13 лет… Все это ставит под сомнение состоятельность лесоустройства, именуемого автором базовым. Обоснованное недоверие к выводам Швеца М.И. вызывает и то, что природно-климатические условия этой области являются наиболее благоприятными для роста и развития лесной растительности. Она представлена в основном быстрорастущими и высокопроизводительными, хозяйственно ценными породами, такими, как ель, пихта, дуб, бук. Явно преобладающими (рис. 2) являются еловые насаждения.

По самым осторожным расчетам, используя таблицы хода роста полных условно одновозрастных еловых древостоев Украинских Карпат (Цурик Е.И.), в возрасте от 45 до 60 лет среднегодовой прирост древесины составляет от 6, 3 до 8,0 м3/га. С учетом реальной полноты – от 5 до 6,4 м3/га, но никак не 4,3 м3/га. И вряд ли эти расхождения смогут быть четко изучены и объяснены с применением ГИС-технологий, за которые ратует автор. Геоинформационные системы, безусловно, важны для изучения обширных пространств, тем более в стратегическом плане для формирования глобальной экономики и в оборонных целях. Не думаю, что они приемлемы и экономически рациональны с точки зрения их эффективности, для исследования локальных территорий и назначения рубок ухода или производства лесных культур на отдельно взятом таксационном участке. Т. е. на хозяйственном выделе, где вместо наблюдения и разговоров требуется проведение (работа!) конкретного лесохозяйственного мероприятия…

Вернемся к выделенному ранее качеству внесения лесохозяйственными предприятиями текущих изменений и заметим, что это не может входить в функции лесоустройства ни как науки, ни как процесса производства. Функции лесоустройства в осмыслении состояния лесного фонда и выполнения системы лесохозяйственных мероприятий. Но, главное, – это подготовка предложений по дальнейшему совершенствованию лесного дела, повышения эффективности лесного хозяйства.

Что же читатель может еще увидеть в анализируемой статье уважаемого автора? Ни спроса рынка на лесные материалы по сортиментам, ни показателей нормированных объемов извлечения древесины из лесов соответствующих лесхозов (по главному и по промежуточному пользованиям), ни потребности необходимых средств для их выполнения, в т. ч. по источникам финансирования. Ни даже четко сформированных (образованных) хозяйственных секций. С одной стороны, их давно “урезали”, неправомерно исключив участки леса, временно лишенные лесной растительности, но предназначенные для выращивания древесины. С другой, определяя в качестве хозяйственных секций участки с совсем ограниченными по величине площадями. Это не создает никаких предпосылок работать с ними в качестве таковых.

Тщетно искать в статье или даже проектах организации и развития лесного хозяйства, не говоря о материалах “непрерывного лесоустройства”, ответ на вопрос о стратегическом направлении лесной политики лесхозов на решение одной из главных, приоритетных задач региональной экономики. Я не говорю уже о необходимых объемах лесосырьевых ресурсов для акционерных лесопромышленных предприятий, целлюлозно-бумажных комбинатов, мебельного и плитного производства, еще совсем недавно приносивших деньги и славу региону Карпат. Не будем забывать и о рабочих местах, так необходимых простому народу этого же региона.

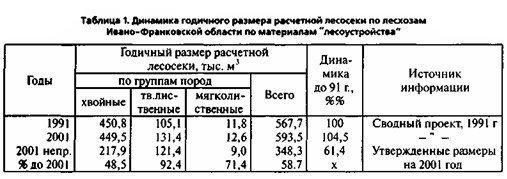

Именно с этой целью я вновь прошу читателей вникнуть и провести некоторые расчеты и сделать свои выводы. В соответствии со сводным проектом организации и развития лесного хозяйства, разработанным Украинским лесоустроительным предприятием, правопреемником которого является объединение “Укрдержлеспроект” в 1991 г., расчетная лесосека по главному пользованию была установлена в объеме 567,7 тыс м3 а к 2001 г. ожидалось ее увеличение (+ 4,5%), что, в общем, соответствовало бы основным принципам развития региональной экономики. Пересмотр объема новой “расчетной лесосеки” на основе лесоустройства 1997 г (табл. 1), теперь уже Швецом М И. названного базовым, в сторону резкого ее уменьшения (58,7 % к ожидаемому на 2001 г.), создает много вопросов

Именно с этой целью я вновь прошу читателей вникнуть и провести некоторые расчеты и сделать свои выводы. В соответствии со сводным проектом организации и развития лесного хозяйства, разработанным Украинским лесоустроительным предприятием, правопреемником которого является объединение “Укрдержлеспроект” в 1991 г., расчетная лесосека по главному пользованию была установлена в объеме 567,7 тыс м3 а к 2001 г. ожидалось ее увеличение (+ 4,5%), что, в общем, соответствовало бы основным принципам развития региональной экономики. Пересмотр объема новой “расчетной лесосеки” на основе лесоустройства 1997 г (табл. 1), теперь уже Швецом М И. названного базовым, в сторону резкого ее уменьшения (58,7 % к ожидаемому на 2001 г.), создает много вопросов

Такое положение не может быть незамеченным. Это конкретно затрагивает возможность поддержки на стабильном уровне предложения лесных материалов промышленным предприятиям и населению, что весьма важно для социально-экономического развития региона. Не говоря о соответствии такого “лесоустройства” основным требованиям относительно организации и ведения лесного хозяйства, законодательно определенным Лесным кодексом Украины Возможные ссылки при этом на изменения в распределении лесного фонда по категориям лесов вряд ли могут быть признаны состоятельными, поскольку такие отклонения не могли быть инициированы Правительством Украины Их всегда подают не без прямого участия менеджеров лесного хозяйства, включая и лесоустроительные организации

Обратим внимание также на то, что уже сами руководители регионального уровня ставят вопрос и информируют общественность о возможности и необходимости подобного направления интенсификации лесохозяйственного производства. В газете “Деревообробнык” № 3, 2003 они пишут (перевод на русский – А.Б.) ” Мы убеждены, что в многолесных регионах, как-то Карпаты и Полесье, лесное хозяйство можно и необходимо строить на хозрасчетных основаниях, что дотации с бюджета в данном случае должны ограничиваться только масштабными проектами лесоразведения на неугодиях или ликвидацией последствий стихийных бедствий” (Калуцкий И.Ф., Олейник Р.Р.). Можно лишь высказать сожаление, что автор статьи и активный сторонник “непрерывки” в лесоустройстве этого не видит.

В заключение необходимо отметить, что общие задачи лесоустройства в Украине, как процесса производства по созданию научно-технической продукции лесхозов и других субъектов лесного хозяйства, рано или поздно должны обрести четкую свою форму. Они полностью должны подчиняться условиям рыночной экономики. Основное внимание следует уделять изучению постоянно меняющихся экономических условий, спроса на лесные материалы со стороны промышленных предприятий и населения, направлять деятельность лесхозов на эффективное лесоводство, прибыльное по своему характеру и природоохранное по содержанию. В необходимых случаях, по усмотрению заказчика, было бы целесообразным, на мои взгляд, разрабатывать альтернативные проектные решения. Это, прежде всего, касается годичных объемов главного пользования, т.е. связанного с рубкой деревьев и заготовкой лесных материалов промышленного и бытового назначения.

«Мебельный бизнес в СНГ» №2 февраль 2003