История лошадей в Европе

По происхождению лошади не являются автохтонными животными для Евразии. Предки современных лошадей появились на территории современной Северной Америки и уже оттуда расселились в Старый Свет. Ископаемые лошади сформировались 55–48 млн лет назад на западе Северной Америки. Самым интересным является то, что в Северной Америке, на своей по сути родине, представители эволюционной ветви лошадей вымирали дважды. Последнее вымирание произошло в конце плейстоцена около 15–12 тыс. лет после последнего оледенения на волне вымирания представителей мегафауны. Вновь лошади в Северной Америке появились уже благодаря человеку. В Евразии предки современных лошадей хорошо прижились и максимально распространились. В последнюю геологическую эпоху лошади стали одной из ключевых групп крупных травоядных на просторах Евразии, населяя бескрайние просторы этого материка в виде различных видов.

Развитие человеческой цивилизации плотно переплетено с лошадьми. Сначала эти животные играли роль добычи при охоте, затем они стали одомашниваться (5000–6000 лет назад на территории Средней Азии). Первоначально животные использовались как убойные, затем стали применяться на охоте и войне и лишь затем как рабочие.

Происхождение домашних лошадей до сих пор остается неясным. Но так или иначе, домашняя лошадь выделяется в отдельный вид – Equus caballus, и ее предком считается широкопалая лошадь. Коренной видовой состав диких лошадей в Европе также остается не выясненным до конца. В позднем плейстоцене и голоцене на территории современной Европы обитали следующие виды диких лошадей: широкопалая лошадь (Equus latipes), уральская лошадь (E. uralensis), лошадь Пржевальского (E. przewalskii), тарпан (E. gmelini), европейский плейстоценовый осел (E. hydruntinus), кулан (E. hemionus). Также большинство исследователей древней фауны относили останки ископаемых лошадей к «каббалоидным» лошадям, или Equussp., без разделения их на виды.

К мезолиту в Европе сохраняются уже только тарпаны, а в степях Восточной Европы – куланы, где они просуществовали до середины Средневековья. Тарпанов разделяли на степного (Equus gmelini) и лесного (Equus gmelini silvaticus). Эти виды, а скорее подвиды, были близкими друг к другу и по сути различались лишь местообитаниями. Степной подвид населял степи Восточной Европы, а лесной подвид, соответственно, лесную часть Европы. Хотя признать лесного тарпана чисто лесным видом нельзя, поскольку лошади все же являются типичными представителями открытых и полуоткрытых пространств. Поэтому лесной тарпан, по всей видимости, населял открытые ландшафты лесной части Европы, а леса стали его последним пристанищем по причине постоянного преследования со стороны человека. Некоторые зоологи также считают лошадь Пржевальского подвидом тарпана, называя ее джунгарским тарпаном, ареал которого был естественным продолжением степного тарпана на восток.

Постепенно в Европе и тарпаны из многочисленных крупных диких травоядных стали превращаться в редких животных. Со временем их ареал из сплошного превратился в разорванный и очаговый. Как степной, так и лесной тарпаны смогли дожить до середины XIX века, но это уже были единичные животные. Свою экологическую роль дикие лошади утратили на несколько столетий раньше. Сложно поверить, что последние дикие лошади были действительно дикими. Поскольку к этому моменту домашние лошади активно разводились в Европе, исключить факты скрещивания между дикими и домашними лошадьми было невозможно. Интересен тот факт, что конница князя Витовта в XV веке использовала объезженных диких лошадей, отловленных в лесах. Особенно активно эти лошади отлавливались перед Грюнвальдской битвой, в том числе и на территории современной Беловежской пущи. И если данные лошади не имели преимущества в боях против рослых и сильных лошадей рыцарей Тевтонского ордена, то они явно имели преимущества в походах, поскольку сами себе находили пропитание и не требовали большого количества фуража. Также им приписывались такие ценные качества как чуткость и смелость, присущие именно диким животным.

В исторических источниках указывается, что дикая лошадь была весьма обычным видом вплоть до XV века. Основными причинами преследования диких лошадей являлось то, что дикие жеребцы активно отбивали и уводили домашних кобыл, а также лошади наносили значительные потравы сельскохозяйственным посевам. Уничтожение диких лошадей в Европе имело планомерный характер. При многих европейских городах держались специальные команды, которые занимались отстрелом диких лошадей, разорявших поля.

Правда, надо отдать должное, уже в XVI веке предпринимались попытки охраны диких лошадей. В Статуте Великого княжества Литовского содержались нормы, которые предусматривали наказание за добычу диких лошадей. Но скорее всего эти нормы остались лишь на бумаге. Наиболее долго дикие лошади сохранялись лишь в Восточной Европе, обладавшей крупными лесными массивами, куда и были загнаны последние крупные травоядные Европы (зубры, туры и тарпаны). Последние лесные тарпаны содержались в зверинце в Замостье (Польша) и в 1808 году были розданы местным крестьянам. Последний степной тарпан по одним сведениям пал в неволе в 80-х годах XIX века, по другим – в 1918 году.

Восстановление диких лошадей в Европе

Восстановление диких лошадей в Европе началось в первой половине XX века. Изначально данная работа велась с целью восстановления видов или же форм, напоминающих вымершие виды. В 30-х годах ХХ века в Польше Т. Ветулани собрал у крестьян наиболее тарпаноподобных лошадей и организовал питомник в Беловежской пуще. Путем селекции удалось получить лошадей, внешне очень похожих на тарпанов. Позже эта порода домашних лошадей получила название коник польский или просто коник.

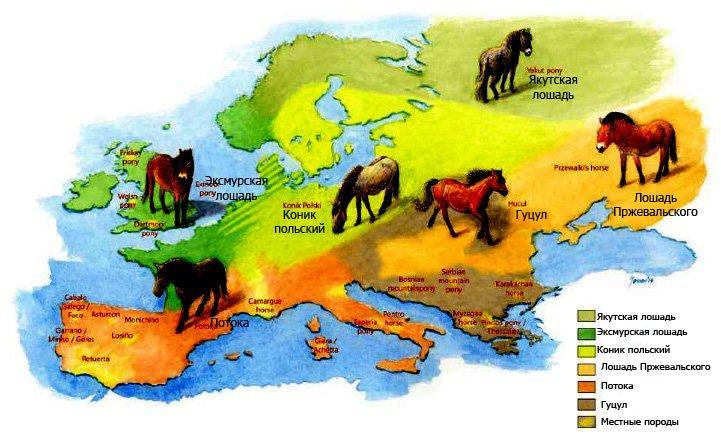

Параллельно в Германии над восстановлением тарпана работали братья Лутц и Гейнц Хек. Им также удалось получить тарпановидную лошадь. Но в период войны часть этих лошадей, содержащихся в Берлинском зоопарке, полностью погибла, а лошади, содержавшиеся в Мюнхенском зоопарке, сохранились. Позже эти лошади, а также польские коники и дали основу современному стаду коников, разводимых в Европе. В различных частях Европы также имелись примитивные породы домашних лошадей, которые содержались в полудиких условиях и в отдельных случаях позиционировались как лошади, берущие свое начало от диких лошадей конца плейстоцена – начала голоцена (лошадей ледникового периода). Однако современные генетические исследования это не подтвердили, хотя и показали, что ряд пород имеет достаточно близкое родство с европейскими дикими лошадьми – тарпанами. К таким породам относят эксмурского пони (Британские острова), камаргу (юг Франции), гуцульского пони (Карпаты). На основе мест содержания тех или иных полудиких пород лошадей появилась и схема восстановления и расселения лошадей в дикую природу (см. рисунок).

Схема восстановления диких лошадей в Европе

Попытка восстановления тарпановидной лошади также была сделана и в Беларуси. По сообщению С.В. Шостака и И.Ф. Василюка, в 1976 году в пуще сохранялось 16 тарпанов, в составе которых, помимо пяти взрослых кобыл и трех жеребцов, находилось пять жеребят того же года рождения. Содержание тарпанов осуществлялось в двух загонах бывшего зубропитомника площадью 12 и 25 га. Жеребцы в них преднамеренно использовались и для скрещивания с домашней лошадью, гибриды от которой сохраняли черты диких предков. Они же, будучи сильными и неутомимыми в работе, легкими и быстрыми на ходу, чуткими и не трусливыми, считались ценными в хозяйственном отношении. Это, наверное, и послужило в итоге «провалом» эксперимента: тарпанов раздали по лесничествам в качестве рабочих лошадей. Таким образом, эксперимент по восстановлению диких лошадей в Беларуси не был реализован.

Восстанавливать диких лошадей как элемент биогеоценозов стали только с конца ХХ века. Именно в это время начинают экспериментировать с выпуском стад полудиких лошадей в естественные угодья с целью поддержания мозаичных ландшафтов. Как раз в этот период был проведен эксперимент по вселению лошади Пржевальского в зоне аварии Чернобыльской атомной станции. В Западной Европе также появляются территории, где активно разводят лошадей в полувольных и вольных условиях. Одним из таких мест становится всемирно известный заповедник Ооствардерсплассе.

В настоящее время в основе ревайлдинга лошадей в Европе, или так называемого повторного одичания, лежит порода домашних лошадей коник, которая в основном и расселяется на специально подобранные территории. Но во многих местах разводят и местные примитивные породы лошадей, как, например, выше упомянутые эксмурский пони на вересковых пустошах Эксмура в графствах Девон и Соммерсет на юго-западе Англии или камарга на Средиземноморском побережье Франции в дельте реки Роны.

Путем селекции удалось приблизить фенотип лошадей породы коник к исчезнувшему подвиду – лесному тарпану. Здесь необходимо отметить, что внешний облик диких лошадей значительно разнится от общепринятого представления о лошадях. Красивые, стройные, подтянутые лошади на тонких и длинных ногах являются порождением направленной человеческой селекции, и эти признаки мало пригодны для обитания в дикой природе. Внешний облик дикой лошади для простого обывателя покажется «некрасивым». Они обладали крупной головой с мощными челюстями, оленевидной (прогнутой) шеей, коротким и массивным телом, а также относительно короткими ногами и прочными копытами. Все это было очень важно для выживания в суровых условиях.

Современные коники представляют собой нечто среднее между дикими и домашними лошадьми. Они обладают серой (мышастой) мастью, темными ногами и темным ремнем на спине. У многих особей на ногах даже имеются зеброидные полосы, характерные и для лошади Пржевальского. Интересно то, что некоторые молодые особи коников очень напоминают лошадей Пржевальского, в том числе и окраской. Одним из нерешенных селекционерами вопросов в отношении восстановления внешнего облика тарпана остаются длинная и ниспадающая грива у коников.

Молодая 1,5-годовалая лошадь породы коник, по окрасу очень напоминающая лошадь Пржевальского

На сегодняшний день сложно оценить общую численность диких и полудиких лошадей в Европе, поскольку их расселение и разведение проводится различными организациями и порой носит несогласованный характер. Мешает этому и статус данных лошадей. Но в целом их численность может быть оценена в несколько тысяч особей. По состоянию на 2016 год только по программам организации Rewilding Europe в Европе имеется девять мест содержания диких лошадей на площади 8000 га. Учитывая, что экологически обоснованная плотность популяции составляет одну особь на 1 га лугов, то можно подсчитать, что на данных территориях содержат до 8000 диких лошадей. В известном заповеднике Ооствардерсплассе содержится около 1000 коников, а в Латвии общее их число уже превышает 1500 особей.

Также в результате целого ряда экспериментов по разведению лошади Пржевальского в Европе появились места полувольного и вольного содержания этих животных. Одно из таких мест имеется и на территории Беларуси, о чем мы уже писали на данном портале. Таким образом, дикие лошади начинают прочно входить в видовой состав зооценозов Европы. Однако еще остается неразрешенным статус этих животных. Фактически в большинстве мест обитания они являются дикими, однако юридически являются домашним скотом. Это накладывает определенные отпечатки на использование этих животных и перспективы их существования в дикой природе.

Экологическая роль диких лошадей

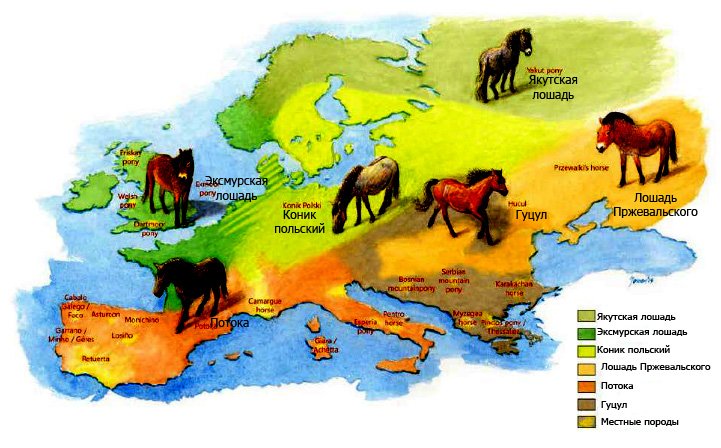

Почему же в Европе активно занялись восстановлением диких лошадей в биогеоценозах и почему так важны дикие лошади для естественных экосистем? Лошади являются крупными травоядными животными, которые вследствие определенной социальной структуры обитают достаточно крупными стадами и населяют полуоткрытые и открытые ландшафты. Особенности строения их зубной, а также пищеварительной систем обуславливают исключительную травоядность этих животных. Лошади практически не приспособлены к употреблению коры и побегов деревьев и кустарников, большинство из которых содержат ядовитые вещества.

Согласно классической схеме разделения крупных травоядных на экологические группы (Hoffman), лошади отнесены к типичным представителям группы Grazers. Лошади способны потреблять короткую траву, которая становится недоступной жвачным парнокопытным. Более короткую траву способны срывать только гуси, зайцеобразные и грызуны. Также лошади не исключают травянистую растительность и из зимнего рациона, добывая пожухлую траву из-под снега, путем активной тебеневки. Исключительная травоядность лошадей и особенности потребления ими травянистой растительности делает их важным элементом в экосистемах, который обеспечивает естественное поддержание ландшафтов в открытом состоянии, а также делает этих животных важным звеном в обеспечении каскадного эффекта в питании травоядных животных.

Утилизация травянистой растительности является необходимым естественным процессом для луговых экосистем. Все растения так или иначе противостоят травоядным животным. Одни в процессе эволюции обзавелись колючками, другие стали ядовитыми и т.д. Основная же масса травянистых растений, в особенности злаков, эволюционно приспособилась противостоять объеданию их животными интенсивным ростом. Травы тем интенсивнее развиваются и растут, чем их интенсивнее объедают животные, естественно, до определенной степени. Эта особенность трав и породила одну из наиболее продуктивных типов пищевых цепей – пастбищную. Отсутствие утилизации травянистой растительности в луговых (пастбищных) экосистемах приводит к накоплению детрита (мертвого растительного вещества), который достаточно медленно разлагается.

Накопление растительного детрита может иметь и такие отрицательные стороны, как выживание за счет него различных паразитов, и в первую очередь иксодовых клещей. Со временем излишнее накопление растительного детрита приводит к бурьянизации на лугах, потерям видового разнообразия изначально в фитоценозах, а затем и в зооценозах. Через определенный промежуток времени луговые открытые сообщества заменяются кустарниковыми, и они исчезают с присущими им видовым разнообразием. При этом теряются не только луговые сообщества, но и экотонные, образующиеся на окраинах лугов.

Проблема потери луговых и экотоннных сообществ сегодня весьма актуальна. Один из путей ее решения – это сенокошение. Однако сенокошение имеет ряд минусов перед естественным выпасом. Во-первых, сенокошение не сохраняет мозаичность лугов, даже, наоборот, со временем приводит к возникновению монодоминантных растительных сообществ. Использование механизированного сенокошения приводит к постепенному сглаживанию микрорельефа, исчезновению кочек, микроповышений. Это также приводит к потере мозаичности.

Во-вторых, сенокошение приводит к удалению растительной массы, и при этом назад в почву ни органическое вещество, ни зольные элементы не возвращаются. При естественном же выпасе мозаичность лугов поддерживается неравномерностью стравливания животными растительности. В любом случае животные потребляют траву неравномерно, оставляя небольшие куртинки растительности (к примеру, у куч навоза), кочки. Это создает определенную мозаичность на лугу, которая поддерживает видовое разнообразие.

Также мозаичность на лугу с естественным выпасом создается системой троп, песочных купален и «отстоев» животных. Наличие этих проявлений деятельности животных приводит к неравномерности уплотнения почвы. На таких участках изменяется степень аэрации почвы и ее гидрорежим, что формирует различные условия местопроизрастания. При выпасе назад, в почву, возвращается целый ряд питательных веществ с выделениями животных (экскременты, моча, погибшие животные), что позволяет поддерживать плодородие тех же почв.

Как правило, имеющийся обычный набор крупных травоядных, таких как косуля, благородный олень и даже зубр, при естественной плотности популяций не способен в полной мере поддерживать луговые фитоценозы в открытом состоянии. Эта роль отводится крупным травоядным из экологической группы Grazers, к которым и относятся лошади.

На рисунке, подготовленном голландской компанией ARK Nature, наглядно показано, как обеспечивается сохранение биоразнообразия путем естественного выпаса лошадей. К примеру, лошади совместно с туроподобным скотом на лугах Дундуру в Кемери при плотности популяции 1 ос./га лугов уменьшают запас фитомассы за летний период в зависимости от погодных условий от 2,6 до 9,9 раза. При этом на тех же лугах нами отмечено девять видов крупных и средних млекопитающих и 32 вида птиц.

При выпасе лошадей Пржевальского в Чернобыльской зоне отчуждения на брошенных фермах формируются мозаичные луга, в то время как на участках, где лошади отсутствуют, проходит процесс бурьянизации. В Монгольском национальном парке Хустаи после возвращения туда лошади Пржевальского вновь появились архары, газели и благородные олени. Это стало возможным благодаря благоприятному воздействию лошадей на пастбища.

«Стойбища» и система троп, которые их соединяют, также оказывают значительное влияние на формирование мозаичности в луговых экосистемах наравне с выпасом. Как правило, вблизи «стойбищ» и на тропах формируются растительные сообщества, устойчивые к вытаптыванию, состоящие из таких растений, как подорожники (Plantágo), гусиная лапка (Potentilla anserina) и прочие. Такие участки привлекают определенные виды насекомых и птиц, к примеру, скворцов, белых трясогузок и чибисов.

Конечно, нельзя утверждать, что только одни лошади способны поддерживать луговые сообщества в открытом состоянии. Ландшафты поддерживаются в открытом или полуоткрытом состоянии целым комплексом факторов, в том числе пожарами, ураганами, вспышками размножения насекомых и комплексом крупных травоядных. Сочетание различных видов жвачных и нежвачных копытных позволяет занимать определенные ниши и не только конкурировать между собой, но и дополнять друг друга, образуя так называемый каскадный эффект в питании.

При оценке экологической роли лошадей как природных «косилок» может возникнуть вопрос: дикие лошади и крупные фитофаги в Европе исчезли уже давно, как минимум лет 300 назад, так почему же экологические проблемы стали проявляться только сейчас? Ответ кроется в следующем. Хотя дикие лошади и исчезли, их экологическую роль с успехом выполняли лошади домашние. Еще в 1975 году в Европе содержалось 6 млн лошадей. (К примеру, европейская популяция оленя благородного, обладающего наибольшей биомассой среди копытных травоядных в Европе, оценивается всего в 2,5 млн особей). Вся эта масса лошадей паслась на лугах. По этой причине отсутствие диких лошадей особо не сказывалось на экосистемах. Однако в современный индустриальный век домашние лошади стали отходить в прошлое, вот тут-то и стали проявляться негативные тенденции отсутствия крупных Grazers на лугах.

Биотопические предпочтения лошадей

Как уже отмечалось, лошади являются типичными представителями полуоткрытых и открытых ландшафтов. На лугах Дундуру в национальном парке Кемери (Латвия) в весенне-летний период лошади проводят в открытых биогеоценозах весь световой день. Они не удаляются под полог деревьев даже в полуденный зной или во время ненастья (дождя), предпочитая переносить эти неблагоприятные погодные явления на специальных «стойбищах». На ночь же лошади перемещаются под лесной полог. В светлое время суток основное времяпрепровождение лошадей – пастьба или отдых.

Режим пастьбы и отдыха зависит от погодных условий. В пасмурную и спокойную погоду лошади пасутся практически весь световой день, уделяя отдыху незначительное количество времени. В ясную и жаркую погоду, а также в ненастье с сильным ветром более половины светового дня лошади уделяют отдыху. На отдых они всегда останавливаются на специальных «стойбищах», которые характеризуются уплотненным и выбитым почвенным покровом и обязательным наличием крупных куч навоза, формируемых гаремными жеребцами. Как правило, стойбища располагаются в местах, хорошо продуваемых ветром. Такое их расположение, по всей видимости, обусловлено необходимостью защиты от кровососущих насекомых. В условиях ПГРЭЗ лошади Пржевальского формируют подобные стойбища на территории заброшенных ферм, коровников и конюшен. При этом обязательным условием является сквозная проходимость подобных строений. Следует отметить, что вокруг таких заброшенных ферм всегда находятся открытые биогеоценозы. Мы не отмечали фактов встречаемости лошадей Пржевальского на брошенных фермах, заросших древесно-кустарниковой растительностью.

Лошади породы коник на отдыхе на стойбище

Лошади породы коник на отдыхе на стойбище

Социальное поведение лошадей

Выполнение важной экологической роли лошадьми обеспечивается в том числе и через их социальную структуру. Как и большинство представителей травоядных животных группы Grazers, социальная структура лошадей строится на достаточно крупных скоплениях. Однако этология диких лошадей, по всей видимости, является одним из наименее изученных вопросов в биологии этих видов. Наблюдения за домашними лошадьми не позволяли выявлять в полной мере все особенности социального поведения животных, поскольку они находились под воздействием человека, и многие их формы поведения специально угнетались, к примеру, агрессия. Наблюдения же за дикими лошадьми Пржевальского не давали полных результатов, поскольку животные были очень малочисленными, что также накладывало свой отпечаток на поведение животных.

Так или иначе основой социальной группы лошадей является гаремный косяк, в который входят маточные группы половозрелых кобыл, состоящие из непосредственно кобыл и их потомства нескольких лет. Охраняет гаремный косяк взрослый жеребец, однако предводительницей косяка все же является одна из взрослых кобыл. Такой состав, по всей видимости, является весьма упрощенной версией социальной группы лошадей. В одной из экспедиций в национальный парк Кемери (Латвия) нам удалось наблюдать интересное событие, которое позволило считать, что социальная структура у лошадей имеет более сложную систему. Так, мы наблюдали, как одна из кобыл после рождения жеребенка стала присоединяться к общему стаду лошадей. Однако перед тем как кобыла успела присоединиться к стаду, она была атакована восемью жеребцами. Большинство жеребцов были настроены достаточно агрессивно, но понять их цель преследования кобылы было сложно: то ли пытались затоптать жеребенка, то ли спариться с кобылой. При этом кобылу и жеребенка активно защищали два жеребца, образовав два круга обороны. Это особенно хорошо видно на фотографии. При этом агрессия жеребцов происходила поэтапно, как только нападающий жеребец изгонялся, ему на смену приходил следующий.

Защита гаремными жеребцами кобылы от других половозрелых жеребцов

Защита гаремными жеребцами кобылы от других половозрелых жеребцов

После того как все жеребцы были отогнаны, два защищающих жеребца сопроводили кобылу к общему стаду, при этом между ними наблюдалась определенная иерархия. Один жеребец, более крупный, шел рядом с кобылой, низко опустив голову, а второй – на некотором удалении, но при этом не делая попыток сблизиться с кобылой, а лишь почтенно сопровождая. Таким образом, гаремный жеребец имеет и субдоминантных жеребцов, которые ему помогают в охране гарема.

Кобыла в сопровождении доминантного и субдоминантного жеребцов

Кобыла в сопровождении доминантного и субдоминантного жеребцов

Второй интересной особенностью социальной структуры лошадей является то, что они отдают предпочтение жизни в крупных стадах, а не в отдельных гаремных группах на протяжении года. Коники при вольном содержании всегда держатся одним большим стадом, внутри которого и выделяются отдельные гаремные косяки. Нам не удавалось наблюдать удаление на значительное расстояние от общего стада (более 500 метров) ни отдельных особей, ни гаремных косяков. Исключение составляют только старые и больные особи, а также самки, рожающие жеребят.

Рождение жеребят всегда происходит вне пределов стада. Жизнь отдельными гаремными косяками на значительном удалении друг от друга, которая наблюдается у лошадей Пржевальского в Чернобыльской зоне, по всей видимости, вызвана низкой численностью данного вида. В общем стаде у лошадей даже наблюдаются некоторые общественные занятия, которые объединяют всех членов стада. К примеру, ежедневно в конце светового дня все стадо диких коников совершает активные передвижения по пастбищу, или, как это можно попросту охарактеризовать, «бесится». Этот ритуал заключается в том, что лошади начинают активно бегать всем стадом по определенному маршруту в течение 30–50 минут. Однако нам не удалось пока установить, имеется ли общий лидер в стаде, за которым следуют все косяки, или он отсутствует.

Наблюдения за общим режимом стада коников не позволяют относить его к анонимному сообществу животных. Жизнь крупным стадом имеет и определенные экологические последствия, в первую очередь для биогеоценозов, поскольку воздействие крупного стада на местообитание, которое было описано выше, является более существенным, чем для небольшой группы животных.

Коники во время вечернего бега

Коники во время вечернего бега

В качестве заключения

Таким образом, становится очевидным, что дикая лошадь является таким же неотъемлемым видом крупных травоядных для биогеоценозов Европы как благородный олень, косуля или зубр. Однако осознание этого в наше природоохранное и научное общество еще не пришло. Иначе как можно принять тот факт, что, несмотря на длительный период обитания лошади Пржевальского на территории Беларуси, этот вид до сих пор не включен в список териофауны Беларуси – и по нему (а это, по мировой классификации, вымирающий вид) не принят план действий? Более того, часто можно услышать мнение, что это инвазивный вид…