Россия присоединилась к мировым климатическим инициативам, и лес внезапно оказался важнейшим элементом для достижения климатической нейтральности российской экономики. Особенно в условиях, когда реализация проектов по внедрению наилучших доступных технологий затруднена не только финансово, но и в первую очередь недоступностью оборудования и решений, а для реализации декарбонизирующей способности лесов много не надо – сами вырастут.

С этим связано ключевое фокусирование на естественном лесовосстановлении при минимальной доле искусственного восстановления и лесоразведения. И внимание российского сообщества сосредоточено на измерении и обосновании положительного влияния леса, способности к улавливанию углерода, а не на внедрении передовых технологий лесовоспроизводства и лесопереработки. Поэтому возникают следующие вопросы: а зачем нужны эти пеллеты и брикеты, что такое биотопливо вообще и нужно ли его использовать в ХХI веке? Для начала перечислим, какие изменения, связанные с биотопливом, можно отметить в мире за последние годы:

- население Земли превысило 8 млрд человек и продолжает расти – всем нужно топливо, чтобы готовить пищу и обогреваться;

- Индия стала самой многонаселенной страной мира, обогнав Китай, при этом с 1 декабря 2022 года Индия на год становится председателем G20 и объявила, что в этот период постарается организовать глобальный биотопливный альянс (кроме того, одной из крупнейших экологических проблем в Индии было названо сжигание соломы после уборки урожая: из-за дыма от него задыхаются целые города);

- ESG-повестка стала определяющей в развитии лесного сектора;

- в России разрабатывается национальная система мониторинга пулов углерода и потоков парниковых газов в наземных экосистемах (ЦЭПЛ РАН, ИКИ РАН и др.);

- австралийское правительство заявило, что не рассматривает биотопливо как углеродно-нейтральное, а в Европе активно обсуждается ужесточение требований к биотопливу, в результате чего его потребление может резко сократиться;

- Европа ввела запрет на поставки биотоплива из России.

Две точки зрения

С оптимизмом можно утверждать, что стратегическая трансформация лесной отрасли в мире уже произошла и происходит сегодня, достаточно проанализировать ретроспективу и перспективы, изменения за 50 лет и специфические особенности лесного сектора: плантации ускоренного роста (эвкалипт, сосна, черный тополь), дающие сегодня более половины всей заготавливаемой в мире древесины, и их сочетание с природными лесами – принцип мозаичности. В результате борьбы за землю между сельским и лесным хозяйством появился их симбиоз – агрофорестри. Появились новые древесные композиты (клееный брус, плиты CLT и др.), открывающие революционные пути многоэтажного деревянного строительства. В целлюлозно-бумажной промышленности мира произошел скачок в использовании вторичного волокна, который ознаменовал переход к циркулярной экономике. В биотопливной отрасли и биоэнергетике появилось биотопливо второго поколения – пеллеты и брикеты, а также методы их сжигания, основанные на искусственном интеллекте, цифровизации и переходе к «умному дому».

Однако если отвлечься от того, как должно быть, и реалистично посмотреть на то, что есть, то невозможно не признать, что плантации ускоренного роста, обеспечивают производительность с гектара в среднем 40 м3, а на отдельных делянках до 70–100 м3 в год, что в десятки раз превышает естественный прирост российских лесов (1,4–1,5 м3/га в год). Это определяет пропорционально меньшие затраты на дорожную инфраструктуру. С другой стороны, переход на плантационное выращивание (и, к примеру, высаживание лесов с климатическими целями) приведет к значительному ущербу для биоразнообразия. Так что принцип мозаичности, равно как и агрофорестри, возможно, и является панацеей, но одному богу известно, когда его начнут применять в Н-ском леспромхозе в далекой губернии. А борьба за землю между сельским и лесным хозяйством продолжается и обретает крайне негативные формы: фермеры жгут леса Амазонии, чтобы посадить там больше кофейных деревьев и других сельхозкультур. Может, не ведают они о таком прекрасном симбиозе, как агрофорестри.

Новые древесные композиты обусловили возможности многоэтажного деревянного строительства, но объемы его по-прежнему малы. Рывок в целлюлозно-бумажной промышленности мира, связанный с использованием вторичного волокна, способствовал закрытию многих небольших предприятий, что вызвало определенные социальные проблемы в моногородах, где они функционировали. Производство биотоплива, экологичность которого вызывает большие сомнения у ряда экологов, стало большим шагом вперед, в частности, как способ утилизации отходов деревопереработки, обусловившим достижение производителей в России. Но тут были введены европейские санкции. И попали под эти санкции и компоненты, и решения по автоматизации котельных и переходу к «умному дому», основанные на искусственном интеллекте, цифровизации и направленные, по сути, на экологизацию использования биотоплива.

Лес как экосистема

Если рассматривать лес как системообразующую среду обитания человечества, животных и растений, как биоценоз, многопланово обеспечивающий устойчивое развитие планеты и ее обитателей, то особое значение приобретают не древесные полезности леса, прежде всего функции сохранения генного многообразия Земли в джунглях и бореальных лесах, а также рекреационные емкости и способности лесов. В то же время древесина – это уникальный природный композит, состоящий из природных полимеров (целлюлозы, лигнина и гемицеллюлоз), с высокими усталостными свойствами, и воспроизводимое многокомпонентное органическое сырье.

Леса играют важную роль в регулировании состава атмосферы и ее водного баланса, так как за счет испарения воды с поверхности листьев и хвои в немалой степени обеспечивается равномерное распределение пресной воды на планете, а почва в лесах длительное время удерживает воду. Важнейшим регулятором водотока и крупнейшим наземным хранилищем углерода в мире являются торфяники. Площадь водно-болотных угодий в мире составляет 7–10 млн км2 – они занимают больше 6% поверхности суши и при этом аккумулируют в 2–3 раза больше углерода, чем все леса в мире, и в 500 раз больше, чем океаны, а по скорости исчезновения в три раза превосходят леса. Торфяники занимают 3% суши и содержат 30% почвенного углерода.

Зачем сжигать древесину?

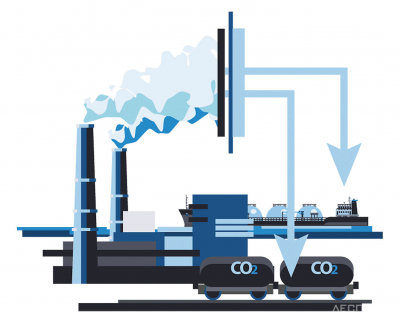

Анализ жизненного цикла леса, древесины и другого растительного сырья позволяет выявить два варианта заключительной стадии – биоразложение (гниение) и сжигание. В обоих случаях с выделением углекислого газа в количестве, эквивалентном содержанию углерода в исходном сырье. Но при лесном пожаре и гниении выделение углекислого газа не сопровождается улавливанием и использованием полезной энергии. Идея развития биоэнергетики заключается в производстве древесного топлива как побочного продукта деревообработки и сжигании с высокой эффективностью. По данным ФАО ООН, лишь 25–30% типичного заготовленного дерева превращается в пиломатериалы, свыше четверти остается в лесу в виде лесосечных отходов, 5–12% превращается в опилки и мелкую щепу и до 5–7% составляет кора. Принцип каскадирования заключается в последовательном использовании ресурсов, например, древесины, путем повторного использования, переработки и, возможно, производства энергии для сохранения их материального статуса и твердого углерода, совместимого с рыночными механизмами и логистикой насколько это возможно. При этом существуют технологии, позволяющие сжигать современное биотопливо – пеллеты и брикеты – с высокой эффективностью, достигающей 95–98%. Таким образом, биотопливо позволяет предотвратить биоразложение (гниение) отходов лесопереработки.

Древесные отходы представляют собой источник биоэнергии в связи с их относительно низкой стоимостью и близостью производства к сложившимся лесохозяйственным регионам, которые, как правило, расположены далеко от рынков сбыта. Поэтому оптимизация глубины переработки для сокращения затрат по транспортировке является важнейшей задачей.

В 2021 году Россия поставила на рынки мира 2,3 млн т древесных пеллет, то есть ее доля приближалась к 5% мирового объема. После закрытия европейских рынков российские производители топливных пеллет пытаются переориентироваться на страны Азии – Южную Корею и Японию.

В докладе ФАО ООН в Шарм-эш-Шейхе (22 ноября 2022 года) особое внимание было уделено использованию твердой биомассы, прежде всего древесного угля, для приготовления пищи. По данным Международного энергетического агентства (МЭА) на 2017 год, в мире насчитывалось 30 стран (из них 23 страны расположены в Африке, к югу от Сахары), в которых 90% населения, примерно 2,8 млрд человек, использует твердую биомассу для ежедневного приготовления пищи. И прежде всего это древесный уголь, технологии «производства» которого остаются настолько «первобытными», что в 2017 году ФАО ООН выпустило специальную монографию по этому вопросу.

Согласно данным Программы ООН по окружающей среде, проблема пластикового загрязнения мира резко обострилась, и весьма перспективный путь утилизации пластика – включение его в состав древесных брикетов или пеллет – биотоплива второго и третьего поколения. Таким образом можно утилизировать не только древесные, но и пластиковые отходы.

Поднебесная – наше всё?

Поскольку Китай является мировым лидером не только ветровой и солнечной энергетики, но и биоэнергетики, будучи одновременно крупнейшим потребителем энергии, и, в частности, российских энергоносителей, целесообразно рассмотреть тренды развития китайской биоэнергетики. Достижение нулевых выбросов углерода, ставшее очевидным провозглашенным приоритетом для правительства, требует кардинальных изменений в энергетическом балансе Китая.

Согласно прогнозам, в КНР к 2050 году ожидается значительное сокращение энергопотребления наряду с резким изменением используемых источников энергии: спрос на ископаемое топливо снизится больше чем на 90%, в то время как потребление «неископаемой» энергии увеличится в 3,4 раза. При этом ожидается, что ветер (19 ЭДж), солнечная энергия (15 ЭДж) и биомасса (13 ЭДж) станут для Китая крупнейшими первичными источниками энергии, на которые в сумме будет приходиться две трети общего спроса на первичную энергию. Также ожидается развитие атомной энергетики и гидроэнергетики до 5 и 8 ЭДж соответственно. Таким образом, по прогнозам, доля биомассы в обеспечении спроса на энергию в 2050 году будет равна сумме долей атомной и гидроэнергетики.

По данным ФАО ООН и МЭА за 2019 год, по производству и применению твердого биотоплива, Китай занимает первое место в мире. Так, если в 2017 году на долю Китая приходилось 40,7% мировых мощностей по производству древесных пеллет и 34,4% по их фактическому производству, то в 2018 году эти показатели выросли до 43,3% и 36% соответственно. Шведские ученые из университета в Зунде специально исследовали, как при переводе угольных электростанций на биотопливо китайские фирмы извлекают выгоду из окна возможностей и как идет догоняющее развитие китайской отрасли электростанций на биомассе.

Будущее биотоплива

Министерство энергетики Индии обязало тепловые угольные станции с октября 2022 года сжигать 5% гранул биомассы, в основном из сельскохозяйственных остатков. Это требование увеличит долю биомассы в энергетике до 7% в течение двух лет. Новая политика совместного использования будет действовать в течение 25 лет или до конца срока полезного использования тепловой электростанции, в зависимости от того, что наступит раньше. Чтобы помочь развитию цепочек поставок, электростанции должны обеспечить поставку биомассы заключением как минимум семилетних контрактов. По оценкам правительства, Индия производит в год 750 млн т биомассы, из которых 230 млн т представляются доступными излишками для биоэнергетики, а сегодня сжигаются на полях. В стране около 200 ГВт мощностей угольной энергетики. Если бы вместе они сжигали 5% биомассы, это составило бы примерно 30–40 Мт гранул из соломы, в зависимости от коэффициента нагрузки, эффективности и теплотворной способности. Рост спроса на сельскохозяйственные остатки будет означать, что фермеры смогут продавать свои сельскохозяйственные остатки, а не сжигать их в полевых условиях. Открытое сжигание биомассы является одной из основных причин низкого качества воздуха на севере Индии («черный углерод»).

Чтобы достичь климатической нейтральности к 2050 году, ЕС поставил цель увеличить запасы CO2 в лесах, почве и других поглотителях углерода на суше. На протяжении последних десятилетий Европа оказалась движущей силой по развитию биоэнергетики, внед¬рив ряд мер поддержки, которые вызвали рост мощностей по производству биотоплива как в Европе, так и за ее пределами, в частности в США и РФ.

Согласно статистике ЕС, в настоящее время на биомассу приходится 60% всей европейской возобновляемой энергии, при этом сектор отопления является крупнейшим ее конечным потребителем. Биоэнергетика обеспечивает 20% энергетического баланса в централизованном теплоснабжении в ЕС. С 2009 года директива ЕС по возобновляемым источникам энергии (RED) позволяет странам-членам субсидировать энергию от сжигания биомассы, для того чтобы сократить выбросы. При этом не учитывались многие недостатки биоэнергетики: страны-члены переоборудовали угольные электростанции для сжигания древесной биомассы, вырубали свои леса для получения топлива и даже импортировали из США и других стран биотопливо, для производства которого вырубались деревья. Все это противоречит достижению низкоуглеродного энергетического перехода.

Согласно новым исследованиям, проведенным некоммерческой группой «Партнерство за целостность политики» (PFPI), ЕС теряет свои поглотители углерода в лесах с тревожной скоростью, причем заготовка древесины для получения топлива из биомассы является ключевым фактором этих потерь. Согласно оценкам ряда европейских природоохранных организаций (FERN и др.), европейская биоэнергетика тем самым оказала катастрофически пагубное воздействие на климат, леса и здоровье людей. Таким образом, директивы ЕС по возобновляемым источникам энергии игнорируют следующие фундаментальные принципы: 1) леса являются естественным поглотителем углерода, 2) ресурсы древесины ограниченны, 3) при сжигании древесина оказывается источником углекислого газа. Зависимость ЕС от лесной биомассы для возобновляемых источников энергии несовместима с его целью достижения климатической нейтральности к 2050 году.

Очевидно, что планы Европейского парламента исключить использование некоторых видов первичной древесины для целей ЕС, касающихся возобновляемых источников энергии, и ограничение количества сжигаемой биомассы вызывают беспокойство у представителей отрасли, которая указывает на биоэнергетику как на неотъемлемую часть энергетической безопасности ЕС.

Лесные пожары, происходящие в последние годы на всей планете – от Австралии до Якутии и от Калифорнии до Сибири, – приводят к образованию не только углекислого газа в количествах, перекрывающих по объему всю полученную за счет использования новых видов биотоплива экономию выбросов, но и огромного количества «черного углерода» и «коричневого углерода».

Древесное топливо останется основным источником энергии для многих домохозяйств в странах с развивающейся экономикой до 2050 года, но многие сценарии предполагают, что темпы роста потребления замедлятся. Мировое потребление топливной древесины из лесов в 2050 году может составить 2,1–2,7 млрд м3, увеличившись по сравнению с 1,9 млрд м3 в 2020 году на 11–42%. Но, скорее всего, это будет древесина из быстрорастущих тропических плантационных лесов.

В связи с проблемами российских поставщиков на традиционных рынках ЕС и задачами развития Арктики, перед России поставлена задача переориентировать все пеллетные потоки с экспорта на Арктику и при этом использовать все существующие технологии и инновации, способные перевернуть биоэнергетику. В итоге страна, признанная ключевым поставщиком углеводородов, может стать и лидером биоэнергетики, а биотопливная отрасль – вырасти из небольшой ниши лесопереработки в полноценный сегмент энергетики.