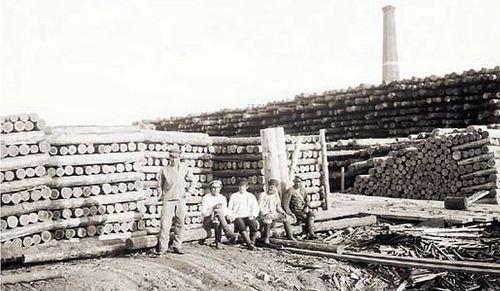

На фото: Архангельск, 1925 г. Лесоматериалы готовы к отправке на экспорт /Это интервью заставило меня вспомнить то, что 30 декабря этого года 90лет будет отмечать и Лесной Кодекс УССР. Правда это не первый лесной закон Украины. В январе 1919 был принят коротенький закон "Про ліси в Українській Народній Республіці", а в апреле 1920 "Закон о лесах У.С.С.Р.". Ещё в 2009 году мы собрали все лесные законы Украины советского периода в одном сборнике (ЗДЕСЬ). Его скачало менее 3 тыс. человек – это очень не много. Лесным законодательство в Украине мало интересуются, може поэтому оно слова доброго не стоит? М.П./

Его называли «кодексом надежд». С ним связывали большие ожидания российские лесоводы начала ХХ века, а некоторые эксперты до сих пор называют Лесной кодекс РСФСР 1923 года «камертоном» правильного ведения лесного хозяйства. В год юбилея кодекса Российский музей леса подготовил экспозицию, посвященную основному лесному закону молодого советского государства. Сбором и обработкой материалов для выставки занимался старший научный сотрудник музея Дмитрий Соколов, который рассказал, как принимался основной закон отрасли и как он отразился на работе лесного хозяйства в те годы.

– Дмитрий Михайлович, чем интересна тема первого советского Лесного кодекса?

– Принятие Лесного кодекса – это один из узловых моментов в истории лесного хозяйства первой в мире советской республики. Лесной кодекс 1923 года – уникальный нормативный акт, в значительной мере вобравший в себя то лучшее, что было в лесном хозяйстве дореволюционной поры, и лучшее, что могла дать русскому лесу советская власть. Лесоводы старой школы были обласканы новой властью, получили от нее немалый кредит доверия и возможность хотя бы отчасти воплотить в жизнь свои чаяния в отношении лесов России.

Здесь уместно вспомнить, что основным тормозом развития лесного хозяйства в дореволюционный период была частная собственность на леса. 33% лесов находилось в частных руках. Казалось бы, не так много, но это был основной массив освоенных лесов. На долю частновладельческого вида собственности приходилась подавляющая часть отпуска леса.

– Большевики, придя к власти, всё национализировали…

– Совершенно верно. И многие лесоводы ждали национализации лесов. Не все, конечно. Например, один из наших классиков, Михаил Михайлович Орлов, высказывался против тотальной национализации. Он был смелым человеком и уже в советское время призывал не спешить с этим. Потому что были Шатиловы, Уваровы, Строгановы, Храповицкие, которые вели рациональное, грамотное хозяйство в своих лесах. Современники отмечали, что, проезжая по уральским лесам, встречали леса холеные, чистые, с квартальными просеками, столбами, правильными лесосеками, питомниками. Если спросишь, чьи леса, скажут – графов Строгановых. Там велось образцовое лесное хозяйство. Однако таких лесов было очень немного. С избытком же было частных лесов мелкого владения – площадью меньше 100 гектаров. При всем желании наладить грамотное хозяйство на такой площади весьма затруднительно. В результате темп сведения и деградации лесов, находившихся в собственности частных владельцев, составлял вплоть до революции, как минимум, 1% в год. Помещики не могли организовать грамотных отношений на экономической основе с освобожденным крестьянством и латали дыры в своих карманах за счет лесов.

Поэтому национализировать – это, по мнению большинства лесоводов, было радикальной, но спасительной мерой.

Конечно, принятие Кодекса имело целью и решение насущных политических задач. Ведь начало 20-х годов ХХ века – время первого кризиса советской власти. Страна устала от тягостных последствий недавней войны – голода и разрухи. Необходимо было накормить народ, успокоить крестьянство. И Ленин, после нескольких лет военного коммунизма и продразвёрстки, решается на новую экономическую политику, или, как мы все это помним из учебников истории, – НЭП.

– Как связан НЭП с Лесным кодексом 1923 года?

– Прежде всего, давайте в самых общих чертах поймем, что такое НЭП? Это нечто подобное той политике, которую проводил в конце ХХ века в Китае Дэн Сяопин. Посмотрим на сегодняшний Китай. Страна заставила себя уважать. При этом мало кто помнит, что Китай строит коммунизм. Но в ходе этого строительства руководство КНР отважно открыло дорогу частнохозяйственному интересу. И страна расцвела. Какой там процент экономического роста, мы все знаем. Но то, что коммунистическая партия продолжает контролировать командные высоты в экономике, – об этом мы забываем.

Что получилось в РСФСР в 20-е годы? НЭП накормил страну, успокоил крестьянство, едва ли будет преувеличением сказать, что страна богатела. Была обеспечена финансовая стабильность. Рубль стал конвертируемой валютой. Ленин понимал, что он идет на большой риск: до каких пор надо будет отступать – неизвестно. Троцкий просто сказал: принятие нэпа – «кукушка прокуковала» – считайте часы до конца советской власти. Но получилось, что риск себя оправдал.

НЭП – уникальный для того времени эксперимент, и Лесной кодекс, «сделанный под НЭП», обеспечивал успешность этого эксперимента в лесной сфере и в жизни страны в целом. И в нашей отрасли, и в других отраслях экономики были достигнуты впечатляющие успехи. После принятия Кодекса лесной доход возрос в три с лишним раза. Потому что появилась система взамен анархии в лесном хозяйстве. Появился документ, определяющий лесную политику страны на новом этапе ее истории.

Дмитрий Соколов: "Кодекс пронизан надеждой, что лучшее – впереди, что наконец-то будет расцвет"

Дмитрий Соколов: "Кодекс пронизан надеждой, что лучшее – впереди, что наконец-то будет расцвет"

Кодекс в полной мере оставался в силе с 1923 по 1929 год. В этот период в него вносят около 60 поправок. В сущности, так и должно быть: даже в бурную эпоху кодекс не меняют то и дело на новый, а вносят поправки в имеющийся.

– Как в нынешний…

– Аналогии, конечно, напрашиваются сами. Однако не они являются целью наших изысканий. Вернемся к тому, что происходило в стране в конце 20-х годов. Надежды на скорую мировую революцию остались в прошлом. В 1925 году принимается курс на индустриализацию, а в 1929-м – на ее форсирование. Предстоит строить социализм «в отдельно взятой стране». Это значит, что необходимо поднимать производительность труда, то есть механизировать производство, концентрировать его, приближать трудовые ресурсы к источникам сырья. И все это нужно делать в предельно сжатые сроки. Какое же при этом грамотное, рациональное неистощительное лесопользование? Нужно брать столько древесины, сколько требуется народному хозяйству. Какой может быть у лесного хозяйства особый путь развития! В начале 1930-х годов все это было отринуто, «сброшено с корабля истории», все выверенные дореволюционной лесной наукой и практикой нормы пользования лесом пошли прахом. С отказом от политики НЭПа Лесной кодекс 1923 года практически теряет силу, в конце 1929 года он официально признается устаревшим. Однако новый кодекс власти страны не принимают. Почему? Это отдельная тема, но факт остается фактом: Кодекс 1923 года фактически продолжает действовать еще без малого 50 лет. И все это время он остается молчаливым судьей и обличителем тех решений, которые принимаются вопреки ему.

– То есть его не отменяли?

– Нет, не отменяли. Можно сказать, что здесь имела место своего рода техническая неувязка. Большевики ждали, что вот-вот будут приняты Основы лесопользования в лесах СССР. В этой связи было нецелесообразно ни коренным образом перерабатывать действующий, ни принимать новый Лесной кодекс, ведь он должен был развивать положения «Основ лесопользования…», которые на тот момент еще не были приняты.

С конца 1920-х годов «недостатки» республиканского лесного законодательства все чаще компенсировались развитием общесоюзного лесного законодательства. Дело в том, что Конституция СССР 1924 года отнесла установление основных начал пользования лесами к общесоюзной компетенции, иными словами, был обеспечен примат основополагающих документов общесоюзного законодательства в рассматриваемой сфере над соответствующими документами республиканского законодательства. Этим и воспользовались: в той части, где нормы Кодекса противоречили требованиям текущего момента, Кодекс игнорировали, полагаясь на принцип юридической логики, согласно которому при коллизии между иерархически высшим правовым предписанием и правовым предписанием более низкого порядка преимущественную силу должны иметь нормы первого, так как они обладают большей юридической силой.

Вроде все логично и законно. Но все ли? Ведь речь идет о коллизии с основным лесным законом России, с нормативным актом, который В. С. Колонтаев, юрисконсульт Центрального управления лесами Народного комиссариата земледелия, с полным на то снованием называл лесной конституцией республики.

– А что же с Основами лесопользования в лесах СССР?

– Есть основания полагать, что к концу 1929 года они уже были разработаны. Но приняты не были. Что-то не сложилось. Прошло какое-то время, и… Понимаете, союзное лесное законодательство развивалось, нарабатывался вал документов. Его надо было кодифицировать, но кодификация предполагает ровный, спокойный политической фон. Однако этого спокойного фона не было ни в 1929, ни в 37, ни в 39. Все время штормило. Потом началась война. И только после войны к этому вопросу вернулись. Но как! В 1948-м вернулись к рассмотрению вопроса, приняли же Основы лесного законодательства Союза ССР только в 1977 году. Годом позже – Лесной кодекс РСФСР.

– Получается, Кодекс 1923 года действовал 55 лет?

– Да, почти 55. И все это время он оставался камертоном правильного ведения лесного хозяйства.

– Можете перечислить его основные положения?

– Оправдывающие мое сравнение Кодекса с камертоном корректного хозяйства в лесу? Во-первых, это нормы, законодательно закрепляющие принцип постоянства и неистощительности лесопользования. Во-вторых, вооружение лесной стражи и наделение ее широкими полномочиями. И, в-третьих, это положения Кодекса, обеспечивающие построение платежей за древесину на рентной основе, т. е. подобно тому, как это было в дореволюционной России. Лесное хозяйство возвращало свои затраты и получало прибыль – гарантированную, которая была заложена в таксах.

– А кто был разработчиком Кодекса?

– Очень интересный вопрос. Прежде всего, следует отметить, что у истоков Лесного кодекса 1923 года стояли лесные специалисты. Пожалуй, одним из основных разработчиков можно считать Тимофея Васильевича Нехорошева. Что это за человек? Он принимал непосредственное участие в создании Лесного Устава 1913 года, который был принят Думой, но не был введен в действие по причине начавшейся первой мировой войны. Нехорошев был грамотным специалистом в области лесного права.

В ноябре 1921 года он выступает на лесной конференции, проходившей в Москве и собравшей почти весь цвет лесной науки. Там Нехорошев выступает с докладом «Основной закон о лесах в связи с новой экономической политикой». Он обосновывает положение о том, что под НЭП необходимо разрабатывать новый лесной закон.

Конференция постановила поручить своему организационному комитету выработку проекта закона о лесах с привлечением к этой работе Т. В. Нехорошева и других сведущих лиц. Когда в 1922 году на Х съезде Советов было решено принять Лесной кодекс, он уже практически был готов. Лесные специалисты представили подготовленный ими проект «Лесного закона» в Народный комиссариат земледелия. И дальше начались переработки с учетом ведомственных интересов и политической ситуации. Проект кромсали и коверкали, но он был настолько толково и грамотно составлен, что ядро осталось неизменным при всех перекройках и переделках.

Самое главное в проекте – то, о чем говорилось выше, – было сохранено и перешло в Лесной кодекс РСФСР 1923 года. А наносное и временное в Кодексе – это та уступка, на которую необходимо было пойти в отношениях с крестьянством. Эта уступка состояла, в частности, в возвращении крестьянам лесов, принадлежавших им до революции. При этом часть лесов отдавалась «на закланье», т. е. под топор, под расчистки. Такова была плата за мир и за тот экономический рост, который должна была обеспечить деревня.

В Кодексе уделено внимание и лесным концессиям. Трудовую буржуазию – не свою уже, а западную – приглашали работать в лесу. Наше сырье, наши леса, только вы нам дороги постройте, часть прибыли отдайте. То есть под контролем советской власти работал не только российский частный бизнес, но еще и иностранный. И работал весьма успешно, с немалой выгодой для нашей страны.

То есть, повторяю – Кодекс действительно пронизан надеждой, что лучшее – впереди, что наконец-то будет расцвет. Наконец мы будем вести хозяйство так, как нужно. Но развитие достигнутых в начале НЭПа успехов предполагало продолжение рискованного эксперимента, дальнейшее продвижении по пути рыночных реформ. Ни желания, ни политической воли на это у руководства страны в то время не хватило.