Знаменитый древнегреческий ученый об устойчивости демократии и этических основах государства

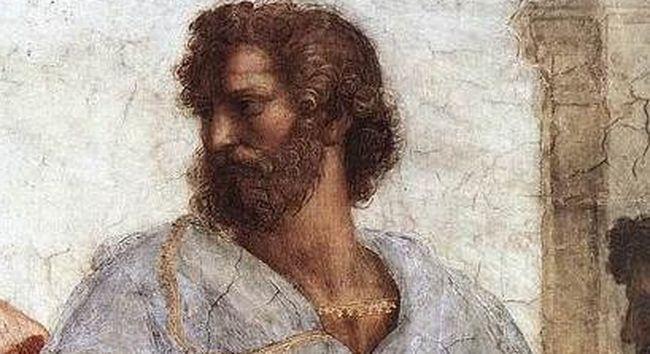

Идейное наследие, произведения и само имя Аристотеля всемирно известны. Ведь речь идет о самом влиятельном из мыслителей античного мира (вскоре после смерти в 322 году до н.э. он был признан «Александром Македонским среди философов»), пожалуй, первом из энциклопедистов, известных человечеству, ученом, заложившим основы таких научных дисциплин, как логика, этика, физика, биология, психология, социология, эстетика, политология и множества других.

Об Аристотеле «кое-что слышали» даже люди, в общем довольно далекие от тех областей знаний, развитию или и основанию которых он посвятил свою жизнь. Так, знаменитым является его высказывание «Платон мне друг, но истина дороже» (в античном оригинале «истина — еще больший друг»). Здесь речь идет о глубоких мировоззренческих расхождениях между Платоном (на самом деле — не просто «другом», а учителем Аристотеля) и его лучшим учеником, о котором у нас идет речь. Эти расхождения проанализированы, без преувеличения, в тысячах работ по истории философской мысли; безусловно, упрощая, можно сказать так: если Платон сосредоточил свой творческий гений на построении концепции «моделирующей» идеи, с которой, по мнению этого великого философа, и берет начало все сущее, весь материальный и духовный мир, то Аристотель сконцентрировал свое внимание на реальных, практических законах «посюстороннего мира», на познании бытия — таким, каким оно объективно является (не будучи при этом, разумеется, атеистом). И заслуги Аристотеля на пути этого познания поистине незабываемы.

Но мы сейчас будем говорить об Аристотеле-историке, социологе, политологе, и, конечно, философе (в самом широком смысле этого слова — не будем забывать, что в Древней Греции «философия» как таковая часто включала в себя все области наук). Конкретно — говорить о его выдающемся произведении «Политика», без понимания которого наше представление о наследии великого античного мыслителя-энциклопедиста будет неизбежно неполным. Ведь в этом трактате, который, возможно, является систематизированным курсом лекций, которые Аристотель читал своим молодым ученикам в афинском Ликее во время совместных прогулок, философ рассматривает такие актуальные на протяжении многих веков и тысячелетий проблемы, как этические основы политики (или соотношение политики и морали), «правильные» и «неправильные» (по терминологии Аристотеля) типы государств, конкретные примеры государств того времени (IV века до н.э.) — олигархических, аристократических, демократических, тиранических и государств — «политий» (лучшая, по Аристотелю, разновидность государственного устройства, хотя и встречается она, как отмечает автор, очень редко). Наконец, философа интересует и то, как обеспечить надлежащую устойчивость государства — не столько от нападений чужеземцев-варваров, сколько перед лицом тяжелых внутренних конфликтов, раздирающих общество.

Известно, что «Политика» (в первоначальном смысле слова — наука об управлении полисами — древнегреческими городами-государствами) писалась, очевидно, в течение довольно длительного времени, неоднократно дорабатывалась (в частности, с целью изложения вполне конкретных политических выводов из походов Александра Македонского — строителя великой евразийской империи и, главное, гениального ученика Аристотеля, о чем мы дальше поведем речь). Специалисты по творчеству Аристотеля (например, известный немецкий историк философии Эдуард Целлер) давно заметили не совсем завершенный, незаконченный характер «Политики» — хотя Аристотелем был создан текст более чем 400 страниц современного книжного формата. Но этот факт не мешает трактату Аристотеля быть важнейшим произведением в области политической науки в эпоху античности, и далеко не только античности.

В «Политике» блестящим образом были совмещены тщательное наблюдение фактов в области истории и современной Аристотелю политической практики (например, в отношении разных законодательных систем, разновидностей государственного устройства, нравов десятков разных полисов), личный политический опыт самого автора (кроме воспитания Александра Македонского, имело значение и то, что мыслитель был довольно близко знаком со многими правителями древнегреческих городов-государств), и, наконец, идея о «высшем человеческом благе» в государственном измерении, дорогая гениальному философу. На «Политику» ссылались, ее изучали и уважали Фома Аквинский, Макиавелли, Эразм Роттердамский, Спиноза, Гоббс, Монтескье, Руссо … И сейчас это произведение пользуется должным вниманием. В Украине, еще с ХVI-ХVII веков, наследие Аристотеля вообще, «Политика» в частности, обязательно изучались в ведущих тогдашних учебных заведениях, в том числе в Острожской и Киево-Могилянской академиях.

А сейчас, очевидно, время перейти к рассмотрению конкретных мыслей аристотелевской «Политики», важных и актуальных в контексте настоящего — так же, как и почти две с половиной тысячи лет назад.

1. «Человек по природе своей существо политическое, а тот, кто в силу своей природы, а не случайного стечения обстоятельств, живет вне государства, это — либо недоразвитое в моральном смысле существо, либо сверхчеловек. Его можно сравнить с изолированной пешкой на игральной доске».

Ссылаясь на уникальную способность человека — язык, которым он смог овладеть, — Аристотель делает следующий вывод: «Это свойство людей отличает их от остальных живых существ; только человек способен воспринимать такие понятия, как добро и зло, справедливость и несправедливость и тому подобное. А совокупность всего этого и создает основу семьи и государства … Итак, очевидно, что государство существует в соответствии с принципами природы и по природе предшествует каждому человеку; поскольку человек, оказавшись в состоянии изоляции, не является существом самодостаточным, то есть его отношение к государству является таким же, как и соотношение любой части к своему целому. А тот, кто не способен к общению или же, считая себя существом самодостаточным, не испытывает потребности ни в чем — тот уже не является составным элементом государства, становясь либо животным, либо божеством».

Перед нами — одна из «азбучных», однако в то же время и непреходящих, вечных истин из истории человечества. И как бы упорно и системно не насаждался в современных обществах (и западном, и украинскому) агрессивный индивидуализм, — мнение Аристотеля ни в чем не утратило своего значения. Человек был, есть и, очевидно, будет продуктом общества и государства, сыном своего времени (таким был и Аристотель). Что, безусловно, не ставит под сомнение огромное значение личностных качеств каждого человека — его чувства собственного достоинства, гражданского мужества и нравственной зрелости.

2. Какое общество устойчиво перед угрожающими вызовами как олигархического, так и тиранического (так же, по мнению Аристотеля, как и демократического) характера, которые могут подорвать его внутреннюю стабильность? Аристотель имел четкий ответ на этот вопрос, который и сейчас воспринимается как данный буквально вчера, возможно, даже сегодня, а не 2300 лет назад. А именно: согласно Аристотелю, такая стабильность государства обеспечивается, в том случае, если «средний слой» граждан количественно превосходит богатых людей и бедных вместе взятых, или по крайней мере один из этих слоев. (Ничто не ново под Луной! Несмотря на то, что многие из нас считают, что эта идея является достоянием современных западных политологов и философов — на самом деле, как видим, очень схожие мысли были высказаны в «Политике» Аристотеля. Другое дело — как на самом деле реализовать концепцию благотворной исторической роли «среднего класса». Реализовать в современной Украине, при господстве олигархии).

Аристотель постоянно подчеркивал, что такая модель общества (модель, если угодно, «золотой середины», названная им «полития») не является чем-то из области только благих пожеланий, беспочвенной мечты, а является вещью вполне возможной. Этот не идеальный, однако приемлемый и потенциально осуществляемый государственный строй не требует наличия у граждан особых качеств, превосходящих возможности обычных людей, не требует наличия у них каких-то блестящих природных данных или особых внешних обстоятельств. Он обеспечивает гражданам счастливую жизнь, потому что в обществе нет преград, считает Аристотель, для раскрытия лучших качеств людей и реализации их добродетелей.

Великий мыслитель был убежден (и стремился передать эту мысль своему царствующему ученику Александру Македонскому, о чем еще будет речь еще), что в «политии», которой он отдавал предпочтение, государственные дела должны решаться гражданами среднего достатка. Потому что «средний строй», по Аристотелю, является единственным государственным устройством, при котором исключаются внутренние конфликты и распри. Поэтому «величайшим благом для государства является то, чтобы его граждане имели собственность среднюю, но достаточную; а в тех случаях, когда одни имеют слишком много, другие же не имеют ничего, возникает либо крайняя, безудержная демократия, либо олигархия в чистом виде, либо же тирания, именно под влиянием противоположных крайностей». Как видим, Аристотель смотрел далеко вперед.

3. Аристотель прекрасно понимал, что для обеспечения надлежащей устойчивости государственных институтов особенное — даже исключительное — значение имеет правильный выбор и утверждение адекватных форм собственности. Поэтому Стагирит (так называли великого мыслителя, по месту его рождения — городку Стагир в Северной Греции) уделяет проблемам отношений собственности в обществе пристальное внимание.

Аристотель подчеркивает: «Люди заботятся прежде всего о том, что принадлежит лично им; значительно в меньшей степени они беспокоятся о том, что является общим, или же беспокоятся лишь в той мере, в какой это касается каждого». По мнению великого философа, именно поэтому разные проекты «общности имущества» (и даже общности дружин!), отголоски которых можно найти у многих древнегреческих мыслителей, а также у Платона, неизбежно приведут к расколу общества и к результатам, противоположным ожидаемым (напомним, что к таким выводам выдающийся ученый пришел еще примерно в 340-330 годах до нашей эры). Правда, к «природным» и «узаконенным» формам собственности Стагирит относил и рабство, выдвинув теорию о «первоначальном» преимуществе эллинов («свободных от природы») над «варварами» («рабами от природы»). Справедливость требует не забывать об этом.

«Трудно передать словами, — продолжает Аристотель, — сколько удовольствия есть в осознании того, что есть такие вещи, которые принадлежат тебе, ведь свойственное каждому чувство любви к самому себе не случайно, но заложено в нас самой природой». Но и эти взгляды ученого прекрасно вписываются в его концепцию «государства разумной середины», причем Аристотель подробно объясняет свое мнение.

«Трудно определить при исследовании, — пишет автор «Политики», — кому должна принадлежать верховная власть в государстве: то ли народной массе, или богатым людям, или людям порядочным, или же одному — лучшему из всех, или тирану. Все это, оказывается, очень непросто для решения. Почему же, в самом деле? Разве справедливо будет, если бедные, опираясь на то, что они представляют большинство, начнут делить между собой состояние богатых? Скажут: «Да, справедливо». Потому что верховная власть постановила считать это справедливым. Но что же тогда будет подпадать под понятие крайней несправедливости? Опять же понятно, что когда большинство, взяв на себя все, начнет делить собственность меньшинства, то этим оно погубит государство. Итак, ясно, что подобный закон не может считаться справедливым».

«Более того, — развивает свою мысль Аристотель, — пришлось бы тогда признать справедливым и все действия, совершенные тираном; ведь он совершает насилие, опираясь на свое превосходство, точно так же, как и масса по отношению к богатым людям. Но, возможно, справедливость заключается в том, чтобы властвовало меньшинство, состоящее из богатых? Однако если эти последние начнут действовать таким же образом, то есть станут разворовывать и отбирать имущество у массы, будет ли это справедливым? Очевидно, что такой образ действий является низким и несправедливым». Аристотелева мысль не успокаивается на этих выводах. Философ пишет: «Наверное, кто-то скажет: вообще, недобрым является то, что верховную власть олицетворяет не закон, а человек, душа которого подвергается воздействию страстей. Однако если это закон, но закон олигархический или демократический (напомним: оба эти устройства Аристотель остро критиковал. — И.С.), какая от него будет польза при разрешении упомянутых осложнений?» И Старигит снова утверждается в заключении, что лучшим вариантом является государство «среднего (третьего) пути», или «полития», потому что она обеспечивает необходимый баланс в отношениях между гражданами.

4. Извечный «камень преткновения» в реализации разных проектов «идеального государства» — это, мягко говоря, не лучшие политические обстоятельства, которые как минимум не способствуют воплощению глубоких, прогрессивных и гуманных мыслей философов. В результате все такие проекты просто «повисают в воздухе». Говоря проще, крайне нужен правитель, который согласился бы выполнить подобные чертежи «совершенного государства». Без этого все это — пустая утопия. В частности, и надежды Аристотеля на «политию» — тоже.

Стагирит, похоже, это прекрасно понимал. И поэтому очень интересны строки из «Политики», где Аристотель отмечает: в противовес общепринятой традиции не желать равенства, но стремиться к господству или терпеливо выносить свое подчиненное положение — в противовес этому появился «единый государственный муж», который проявил себя твердым сторонником «среднего» государственного устройства. О ком здесь идет речь? Возможно, о государственном деятеле прошлых времен, который руководил когда-то одним из древнегреческих государств-полисов?

Если внимательно вчитаться в рассуждения Аристотеля, то мы увидим, что он имеет в виду не государя прошлого, а человека современности, которого он явно противопоставляет (во многом) предыдущим правителям. Более того — философ подразумевает, что этот «государственный муж» не когда-то, а прямо сейчас осуществляет гегемонию в целом «греческом мире», а не доминирует только в каком-то отдельно взятом полисе. Далее Аристотель намекает на то, что этот большой государственный муж «дал себя убедить» в том, что целесообразно и разумно ввести на практике это «среднее государственное устройство», о котором мыслитель так много писал.

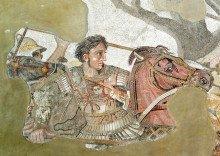

Кем мог быть этот правитель-гегемон? Правдивый ответ: речь идет об Александре Македонском (356-323 гг. до н.э.), легендарного полководца и государственного деятеля, создателя грандиозной «евразийской империи» (от Греции до границ Индии), возможно, первой в истории человечества. Напомним читателю, что Аристотель в течение ряда лет был учителем и наставником Александра (в 343-340 годах до н.э.), преподавал ему основы мудрого государственного управления, основы греческой философии и культуры (начиная от «Илиады» и «Одиссеи» Гомера), а также, вероятно, курс логики, физики, ботаники и психологии (во всех этих областях знаний Стагирит, как известно, был первооткрывателем). Нам не известны в достаточной степени все детали отношений знаменитого философа и великого царя, но, как свидетельствовали современники, Александр усвоил по меньшей мере какую-то часть из того, о чем ему рассказывал великий Учитель (в беседах с окружающими, в частности, со своими полководцами царь часто цитировал Аристотеля и говорил о нем с уважением).

Поэтому можно понять надежды автора «Политики» на то, что великий завоеватель поможет реализовать хотя бы некоторые из его идей (по крайней мере попытается создать какие-то модели «срединного государства» на отвоеванных землях Азии, которые только вошли в состав новообразованной империи; в Греции, как признавал Аристотель, это было гораздо более трудным делом). Здесь, возможно, есть некоторое основание для предположений в рамках так называемой «альтернативной истории»: а что было бы, если бы… Если бы Александр не умер в Вавилоне 10 июня 323 года до н.э. в возрасте всего 33 лет от какой-то непонятной болезни (возможно, тропической лихорадки, малярии, а может, он был отравлен; через год в греческой Халкиде умер и Аристотель) — а жил бы и действовал дальше? Захотел ли бы — и сумел ли бы — Завоеватель Мира осуществить проект Аристотеля? Были бы для этого социальные условия? Но произошло то, что произошло; Империя Александра очень быстро распалась после его смерти. Обратим, кстати, внимание на удивительную эстафету учителей и их учеников в древнегреческую эпоху: Сократ — Платон — Аристотель — Александр Македонский!

5.Будучи, несомненно, сыном своего времени (но, вместе с тем, как человек гениальный, опережая свое время), Стагирит стоял на позициях государственных, отдавая однозначное предпочтение интересам сохранения и развития государства перед интересами конкретной, отдельной личности (вообще-то это вечная проблема политики, этики, общественных наук, более того — повседневной жизни каждого из нас: как перевести этот вопрос из режима жесткой альтернативы «или же» — «или же» в режим гармоничного сочетания «и» — «и»).

Аристотель же, что неудивительно, учитывая бурное, жестокое время, в которое он действовал и жил, категорически утверждал: «Даже если для одного отдельного человека благом является то же самое, что и для государства, более важным и более полным кажется все же благо государства, его (блага) достижения и сохранения. Является желательным, безусловно, и благо одного человека, но самым прекрасным и наиболее божественным является благо народа и государств».

И политику как таковую Аристотель понимал прежде всего как науку (и искусство) разумного управления государством и его совершенствования, а уже потом, во вторую очередь — как путь к свободному развитию личности, отдельного гражданина.

Однако следует при этом подчеркнуть: правам гражданина, составляющим гражданского общества (используя современный термин) философ уделил должное внимание. Это и будет темой нашего дальнейшего разговора.

6. Еще в начале «Политики» Аристотель тщательно исследует крайне важную для него проблему: а кто такие граждане? Каким критериям, вообще говоря, должен соответствовать человек, чтобы с полным правом считаться гражданином древнегреческого города-государства (полиса)? Свой вывод философ формулирует так: «Существует несколько разновидностей понятия «гражданин», но преимущественно гражданином является тот, кто обладает всей совокупностью гражданских прав, одновременно выполняя в полном объеме все необходимые гражданские обязанности». Для Стагирита одно было неотделимо от другого; и именно поэтому это размышление, изложенное еще почти за три с половиной века до нашей эры, и сейчас очень важно и актуально: ведь современные специалисты и эксперты недопустимо часто разрывают это единой по своей сути диалектическое единство прав и обязанностей свободного человека.

Здесь стоит еще иметь в виду, что совокупность гражданских прав составляла «честь» («time» — крайне важное слово!) древнегреческого, особенно афинского гражданина демократического полиса. Под этим конкретно подразумевалось: право занимать любые высокие должности в соответствии с наличием надлежащих для этого способностей гражданина, в частности, быть судьями; право участвовать в выборах должностных лиц разного уровня, вплоть до самого высокого; право владеть собственностью, в том числе недвижимой (опять следует здесь напомнить, что в эпоху Аристотеля под этим, безусловно, подразумевалось и «право» на владение рабами); а также — право свободно вступать в брак с афинянками и осуществлять общественные жертвоприношения.

Мы видим, что известный тезис о древней Греции, прежде всего Афинах как колыбели общеевропейской демократической цивилизации, является, несомненно, справедливым — при всех необходимых поправках на особенности той далекой от нас эпохи.

7. Аристотель подчеркивает: «Природа (заметим: не Бог! — И.С.) вложила во всех людей стремление к государственному общению, и первый, кто организовал это общение, сделал величайшее благо для человечества. Человек, который получил свое завершение, — самый совершенный из всех живых существ, и наоборот — человек, живущий вне закона и права, — худший из них, ибо несправедливость, хорошо вооруженная — самая ужасная вещь в мире; природа же дала человеку в руки оружие — моральную силу и силу разума, а этим сполна можно пользоваться как в ту, так и в другую сторону. Поэтому человек, лишенный гражданских добродетелей, оказывается существом самым отвратительным и диким, низким в своих половых и вкусовых стремлениях. А понятие о справедливости связано с представлением о государстве, так как право, служащее критерием справедливости, является нормой, регулирующей политическое общение»,— подытоживает Аристотель.

8. Мы, очевидно, все же должны вернуться к проблеме рабства — одной из важнейших общественных институций античного мира и экономической основы тогдашнего греческого общества. Как к этой проблеме подходил Аристотель, который, при всей своей гениальности, тоже разделял ограниченные представления своего времени? «Остановимся прежде, — пишет Стагирит, — на владельце и его рабе и рассмотрим их отношения с точки зрения практической полезности. Можем ли мы для выяснения этих отношений встать на правильную позицию по сравнению с имеющимися теориями? Дело в том, что, по мнению одних, господство правителя над рабом является своего рода наукой (! — И.С.), причем и это господство, и организация семьи, и государство, и царская власть — это все является тем же самым, как мы уже упоминали. Но, по мнению других, наоборот, именно господство правителя над рабом является противоестественным (через 300 лет после Аристотеля об этом писал Сенека. — И.С.) ибо только по закону один раб, а другой — свободный, по природе же никакой разницы здесь нет. Поэтому и власть собственника над рабом, основанная на насилии, является несправедливой».

Это — крайне важное высказывание философа. Ведь хоть Аристотель, разумеется, не выступал (не мог выступать) против рабства как политико-экономической институции, а вместо этого занял позицию постороннего, объективного наблюдателя («одни утверждают…», в то же время «другие считают, что…» — это вообще было характерно для его стиля, в отличие от субъективного Платона) — тем не менее здесь, возможно, впервые в истории античной общественной мысли содержится четкое противопоставление «Закона» и, с другой стороны, «Природы» (точнее, природы человека). Это противопоставление будет мучить поколения и поколения философов, законодателей, историков и практических политиков, без преувеличения, сотни и даже тысячи лет после Аристотеля, пока не был сделан важнейший вывод: Закон в обществе должен соответствовать естественным правам человека (по отношению к Украине, например — неотчуждаемым и неотъемлемым «вольностям» человека, которыми он наделен Богом или Природой, или тем и другим одновременно. Параллельно также был сделан вывод, что это относится также и к естественным правам нации как таковой). Достаточно взглянуть на такие произведения отечественной мысли, как обращение Мазепы, конституцию Пилипа Орлика, а в западной традиции — Декларацию о независимости США («Все люди рождены свободными и наделены Творцом неотчуждаемыми правами, например, правом на жизнь, свободу и стремление к счастью»), Декларацию прав человека и гражданина 1789 года, принятую во времена Великой французской революции, которая стала одной из основ современной западной цивилизации (была еще большевистская Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 1918 года — но это «совсем из другой оперы»), достаточно, повторим, вспомнить все эти документы, чтобы почувствовать важность того, о чем здесь идет речь.

Но вернемся к рассуждениям Аристотеля о рабстве (и о системе собственности, тесно связанной с ним). «Для хозяина дома, — пишет Стагирит, — собственность оказывается своего рода орудием существования. И приобретение собственности требует массы орудий, причем раб является определенной наделенной душой собственностью (возможен другой перевод: «живой собственностью»). Если бы каждое орудие могло выполнять присущую ему работу самостоятельно, по данному ему приказу или даже этот приказ опережая, и было бы похожим на статуи Дедала или треножник Гефеста, о которых поэт говорит, что они «сами собой входили в собрания богов», если бы ткацкие челноки сами бы производили ткани, тогда и зодчие не нуждались бы в рабочих, а владельцам не нужны были бы рабы»,— рассуждает Аристотель. Но, указывает философ, реальность совершенно другая. «Жизнь — это активная деятельность («praxis»), отмечает автор «Политики», следовательно, и раб служит тому, что относится к деятельности активной. «Собственность» следует здесь понимать в том же смысле, что и «часть». Часть же является не только частью чего-то другого, но она вообще немыслима без этого другого. Это вполне применимо и к собственности. Поэтому владетель является только владельцем раба, но не принадлежит ему, раб же является не только рабом своего властителя, но и полностью принадлежит ему».

Вывод Аристотеля таков: «Из изложенного выше ясно, чем является раб по своей природе и по своему назначению: кто по природе принадлежит не самому себе, а другому и при этом — все же человек, тот по своей природе раб. Человек же принадлежит другому человеку в том случае, если он, оставаясь человеком, становится собственностью: это имущество представляет собой орудие активное и такое, которое существует активно».

Резюме: великий философ, как писали в советские времена, не поднялся выше «пересудов, предрассудков и ограниченных представлений тогдашнего общества. Это тоже естественно (если прибегнуть к слову, которое так часто употреблял Аристотель). Но, справедливости ради, не забывайте и об удивительном прозрении прославленного мыслителя. О некоторых из них уже говорилось в нашем разговоре.

Аристотель воспринимается нами как философ рациональный, систематический (особенно по сравнению со своим учителем Платоном — великим творцом таинственных, глобальных символов). Для Стагирита, в частности, характерны такие пассажи: «А теперь, с учетом уже изложенного, рассмотрим такой вопрос…» или: «из того, о чем мы говорили, вытекает следующее…». Но это вовсе не означает, что великому ученому была чужда образность, афористичность, притчевость изложения. Наоборот!

Вот Аристотель подробно пересказывает в «Политике» сюжет о древнем египетском царе Амасиде, заимствованном у Геродота. Сначала египтяне, рассказывает философ, презирали его, так как ранее Амасид был простым гражданином незнатного рода. Но с течением времени новый царь убедил египтян с помощью ловкого и грубого средства: он имел много разных сокровищ, в частности, корыто из чистого золота, в котором сам Амасид и его приближенные мыли свои ноги. Это корыто он разломал на куски, сделал из него объект для поклонения и поставил на почетном месте на главной площади столицы. Египтяне подходили к этой «статуе» и отдавали ей большую честь. Узнав об этом, царь Амасид созвал египтян и объяснил им, что кумир сделан из корыта, в которое ранее египтяне плевались, мыли там ноги, а теперь так почитают его. То же самое, что и с корытом, сказал царь, случилось и с ним самим: хотя до сих пор он был простой гражданин, но сейчас — ваш царь, а потому следует уважать и слушаться его». Можно привести и такие афористические высказывания Аристотеля: «Хуже, если люди, которые при власти, не знают, каким народом они управляют» или «Афиняне открыли людям пшеницу и законы. С пшеницей они жить научились, а по законам — нет!».

Что мы находим в произведениях великого древнегреческого ученого? Вечные истины, касающиеся природы человека, взаимоотношений государства и гражданина, утверждения рационального и справедливого общества. Очевидно, именно поэтому наследие Аристотеля изучалось до XVII—XVIII веков во всех ведущих учебных заведениях Европы, и в Украине в частности. Ведь его идеи были и остаются важной составляющей общечеловеческой культуры.