Правительство Российской Федерации при принятии решений, имеющих отношение к управлению лесами и лесному хозяйству, руководствуется все более причудливыми мифами, и проявляется это во все более неожиданных местах и во все более извращенных формах. Например, несколько забавных технологий, как бы относящихся к лесу, попали в только что утвержденный Правительством РФ “перечень современных технологий для специальных инвестиционных контрактов” (включение в этот перечень дает компании право на получение очень дорогих и длительных госконтрактов, налоговые льготы, предпочтения при госзакупках и т.д.).

Ссылка на документ:

Распоряжение от 28 ноября 2020 года №3143-р

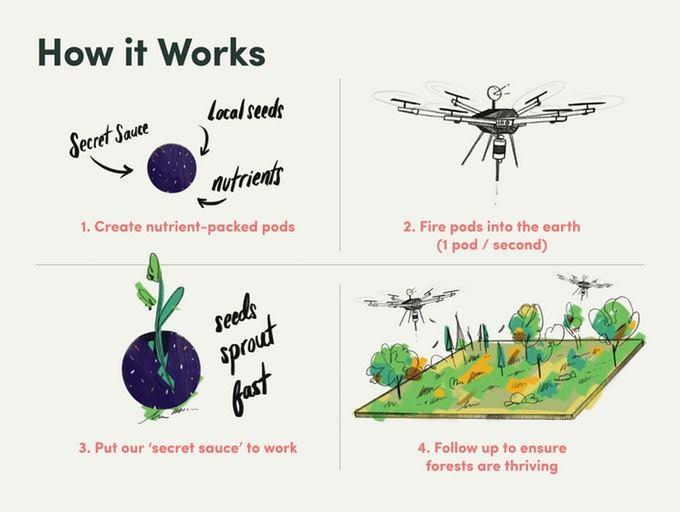

В этом перечне есть пункт 53, предусматривающий развитие технологий высокоточного позиционирования беспилотных летательных аппаратов. Хотя формально пункт и не лесной, обосновывается он именно потенциальной экономией в лесном хозяйстве. Вот что сказано по поводу потенциала развития этой технологии:

“дальнейшее развитие данной технологии возможно в области повышения точности мониторинга пространственного положения беспилотного летательного аппарата до субметрового диапазона, что обеспечит ее применение в различных отраслях экономики, которые нуждаются в повышении эффективности работ, связанных с точным пространственным позиционированием используемых беспилотных летательных аппаратов. Так, использование технологии в лесном хозяйстве позволит сократить расход элитных семян при аэросеве до 30 процентов, что при ежегодных потерях лесных массивов, оцениваемых в 5,2 млн. га, обеспечит сокращение затрат на лесовосстановление до 80 – 100 млрд. руб./год”.

На всякий случай поясним, что тут не так.

Во-первых, ежегодные площади лесовосстановления в России составляют около миллиона гектаров в год (в 2020 году, по предварительным данным, около 1,05 млн. га), из них около одной пятой приходится на искусственное лесовосстановление – посадку и посев (в 2020 году, по предварительным данным, около 190 тыс. га), а доля искусственного лесовосстановления с использованием семян и посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами составляет около трех-четырех процентов, то есть примерно 6-8 тысяч гектаров в год. А потери лесов на площади в пять миллионов гектаров в год, хоть это и реальные потери, Рослесхоз просто не признает – потому как если признает, то сразу обрушится вся его благостная отчетность по нацпроекту “Экология” и прочим фантастическим планам и программам.

Во-вторых, элитные семена (видимо, имеются в виду как раз семена с улучшенными наследственными свойствами) в таком количестве в нашей стране взять просто неоткуда. В промышленных количествах эти семена получаются на специальных лесосеменных плантациях, которые, прежде чем начать собирать семена, нужно сначала выращивать в течение пары десятилетий – и эти плантации не вечны, служить они потом могут два-три десятилетия. На протяжении последних двух десятилетий лесосеменное дело в нашей стране пребывало в состоянии глубочайшей разрухи – поэтому старые плантации в основном близки к своему предельному возрасту, а новых, способных их заменить, очень мало. В ближайшие два десятилетия будет непросто сохранить даже нынешние масштабы заготовки семян с улучшенными наследственными свойствами (“элитных”, как пишет правительство).

В-третьих, аэросев – это вообще очень неэффективный способ лесовосстановления, ограниченно пригодный лишь для некоторых специфических условий (например, для обширных гарей на легких песчаных почвах, где не сохранилось естественных источников семян ценных деревьев, но при этом есть условия для их хорошего прорастания и развития молодых деревьев в первые годы жизни). В подавляющем большинстве случаев аэросев просто не даст сколько-нибудь значимых результатов из-за быстрого затенения всходов ценных деревьев быстро развивающейся травянистой растительностью или порослью быстрорастущих пионерных лиственных деревьев и кустарников (а семян этих пионерных деревьев, например – березы и осины, хватает и без аэросева, благо образуются они в огромном количестве и ветром разносятся на очень большие расстояния).

В-четвертых, успех воспроизводства ценных лесов зависит не столько от лесовосстановления (будь то посадка или посев целевых деревьев, или сохранение подроста, или иные меры содействия естественному возобновлению леса), сколько от последующего ухода. Лесовосстановление без должного последующего ухода, в особенности без рубок ухода в молодняках, даже если поначалу сеянцы приживаются или из высеянных семян образуется нужное количество всходов, почти никогда не дает хороших результатов – в конечном итоге большинство вырубок и гарей зарастает все теми же пионерными породами, которыми оно заросло бы без всяких мер по лесовосстановлению. А с рубками ухода в молодняках ситуация у нас просто критическая: мало того, что они даже формально проводятся многократно меньшей площади, чем необходимо – в абсолютном большинстве случаев они еще и проводятся некачественно или несвоевременно, и потому не дают почти никаких результатов.