«Учись метко стрелять!» Люди моего поколения, чья молодость пришлась на поздние советские годы, конечно же, помнят эти бессмертные слова, украшавшие многочисленные сарайчики и вагончики, которые стояли в каждом городском парке или привокзальном скверике. Там мы, пацаны, с наслаждением просаживали выданные родителями на мороженое медяки, паля из пневматических винтовок по разным занимательным мишеням.

Потом стреляли уже из мелкашек в школьных подвалах, сдавая нормативы по начальной военной подготовке. Кому-то из моих сверстников в армии пришлось настреляться на всю оставшуюся жизнь. Кто-то, как я сам, увлекся охотой.

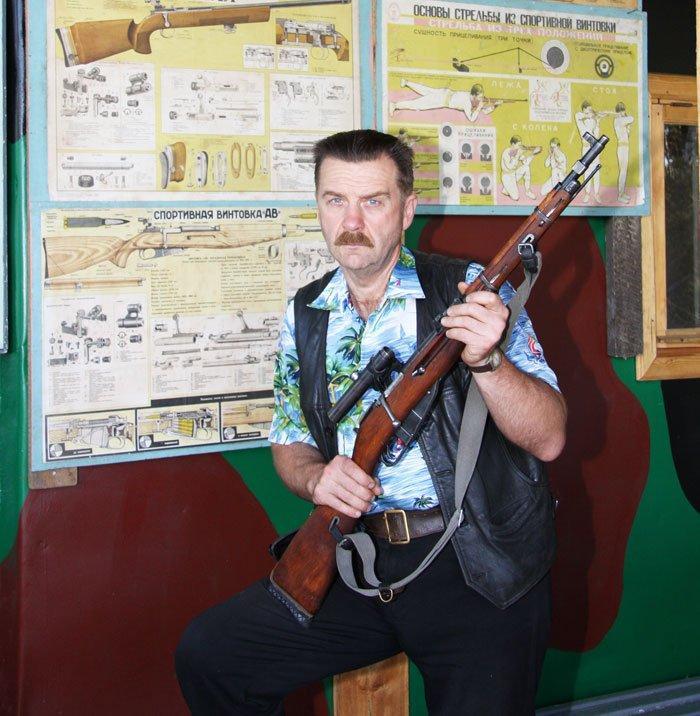

Человек, к мнению которого я всегда относился и отношусь с огромным уважением, стал профессиональным стрелком, известным спортсменом. А теперь вот и бизнесменом. Директор ООО «Третье тысячелетие», заведующий тиром Константин Дудко — в свое время член сборных команд Советского Союза и БССР по пулевой стрельбе, многократный чемпион ДОСААФ СССР среди юниоров, призер всесоюзных чемпионатов и первенств, участник многих международных соревнований. Его спортивная специализация, пожалуй, самая охотничья из всех — стрельба по мишени «бегущий кабан».

Знакомы мы с Константином Константиновичем уже давно, поэтому в разговоре привыкли обходиться, так сказать, «без политеса»…

— Костя, не так давно в Республике Беларусь был законодательно сокращен срок ожидания получения разрешения на приобретение нарезного охотничьего оружия. Теперь охотнику не нужно ждать, пока истекут 5 лет, в течение которых он владеет гладкоствольным ружьем, чтобы приобрести нарезной карабин. Достаточно одного года. Я лично не совсем понимаю, для чего это было сделано. Хотелось бы узнать твою точку зрения на этот счет.

— Да, с одной стороны, в нашей стране либерализуется возможность приобретения нарезного охотничьего оружия. Но проблема в том, что чаще всего его приобретают люди, не имеющие элементарных навыков обращения не только с таким оружием, но и с огнестрельным вообще. Потому что их этому никто не учил.

— Но ведь за пять лет «гладкоствольного» стажа можно же было чему-то научиться…

— Да, только вот и для владения гладкостволом охотнику нужен определенный уровень подготовки. А его нет вообще. По определению.

— Поясни, пожалуйста.

— Для сравнения давай сначала посмотрим, как проходит обучение будущих водителей автотранспорта. Прежде чем получить права, позволяющие сесть за руль автомобиля, человек должен закончить автошколу и сдать экзамены сперва там, а затем в ГАИ — теоретические и практические. Плюс к этому нужно пройти медицинский осмотр. И заметь: медицинская справка нужна только в самом начале, потом ее никто нигде не требует, разве что при переоформлении автомобиля из-за покупки или продажи. В то же время с оружием картина обратная: усиливается контроль за состоянием здоровья будущих охотников — а потом каждые три года при перерегистрации оружия они обязаны вновь проходить врачебный осмотр. Оно как бы и неплохо, но есть маленький нюанс.Охотник, владеющий нарезным оружием, практически всегда имеет и гладкое. И приобретал он свои стволы, как правило, в разное время. И раз в три года обязан их перерегистрировать. Притом сделать это одновременно для всего своего арсенала (а ведь немало и тех, кто двумя стволами не ограничивается) ему не позволяется категорически! Почему? Вразумительного ответа от сотрудников правоохранительных органов я так ни разу не получил. Выходит, человеку приходится проходить полный медосмотр не раз в три года, а для каждого своего ствола отдельно. Да, справка действительна в течение года, а если между сроками регистрации проходит года полтора-два? Снова по всем «кругам ада» отправляться?

В ГАИ к этому вопросу относятся на порядок либеральнее, хотя для вождения автомобиля здоровье человека ничуть не менее важно, чем для владения оружием.

Но дело даже не в этом. Допустим, человек, решивший стать охотником, собрал все справки и прошел обучение в «Белгосохоте» или в лесхозе по месту жительства. «Обучением» этот процесс я могу назвать лишь с натяжкой — говорю это как человек, преподававший на таких курсах. Потому что имел максимум 1 час лекции по введению в курс обращения с оружием. Практического же экзамена не было. Хотя в тестовых заданиях при общем экзамене для получения госудостоверения на право охоты вопросы на эту тему есть. Но даже если человек прекрасно знает всю теоретическую базу, разбирается в техническом состоянии оружия, но не умеет стрелять… Снова проведем аналогию с ГАИ: когда при всех блестящих теоретических познаниях претендент не умеет, допустим, парковаться или разворачиваться, водительского удостоверения он не получит. И это правильно!

А при получении разрешения на гладкоствольное или нарезное оружие, выходит, практика не нужна? То есть на экзамене нужно знать, сколько длится беременность у самки енота или правила проведения аукциона на аренду охотугодий, а уметь стрелять — это уж как повезет…

Ну хорошо — так или иначе госудостоверение в кармане. Теперь можно обращаться за разрешением на приобретение оружия — сначала гладкоствольного. Дальше — вожделенный ствол покоится в домашнем металлическом сейфе. Однако новоиспеченный охотник как до этого не умел стрелять, так и теперь не умеет. А где ему этому научиться?

— А ведь между тем он уже имеет «полное римское право» отправляться на охоту, в том числе и на загонную, хотя, как ты наверняка помнишь, на коллективные охоты еще совсем недавно не допускались люди, не имеющие трехлетнего охотничьего стажа…

— Вот о чем я и говорю! А теперь вот и стаж владения гладкостволом перед приобретением нарезного карабина сократили до одного года. Да такой «охотник» на стрелковой линии — это же, да простят мою грубость начинающие охотники, просто «обезьяна с гранатой»!

Итак, допустим, человек хочет научиться стрелять. В нашем законодательстве есть четкое определение понятия видов мест для стрельбы. Это тиры — закрытые и полузакрытые — и открытые стрельбища. Вот, говорят, есть еще специальные места для пристрелки охотничьего оружия. До такого места еще нужно добраться. А в Минске их вовсе нет. Тиры — да, есть, в том числе и тот, которым я руковожу. Но я, уж поверь, вовсе не стремлюсь перетащить, как говорится, на себя одеяло: мне реклама не нужна, да и просто физически я не смогу принять много народу.

Никаких «мест для пристрелки» наше законодательство не знает. Есть закон об оружии, ведомственные подзаконные акты, которые четко расписывают требования к тирам и стрельбищам. А «место для пристрелки» — это, как правило, обыкновенная канава или бывший карьер, где нет какого-то минимума инвентаря — мишеней, стрелковых столов, зрительных труб, навеса от дождя, даже, простите, элементарного туалета. А часто нет даже лица, отвечающего за безопасность. И уж тем более того, кто мог бы кого-то чему-то научить.

— Но раньше-то и того не было! И лично я считаю, что появление даже таких, пусть и далеких от совершенства, мест в различных охотхозяйствах можно только приветствовать.

— Согласен, это хорошо, что вышестоящие инстанции обязывают охотпользователей делать хоть что-то в этом плане. Но даже таких мест сегодня по стране очень мало. И я глубоко убежден, что если всё затевать лишь для галочки — мол, сказано — сделано! — проку от этого не будет. Всё должно быть четко определено и расписано: где что находится, как работает, кто ответственный. Даже отношения между местными жителями, испокон веку собиравшими в округе грибы-ягоды, и хозяевами, условно скажем, такого импровизированного стрельбища нужно как-то регламентировать. А для этого в каждом, опять же, условно говоря, охотхозяйстве должны быть определенные правила, одни для всех, где всё расписано: длина, ширина, меры безопасности, административное согласование. То есть охотпользователю нужна полная ясность: что это за объект и каковы его полномочия и обязанности.

Чтобы люди могли тренироваться, они должны иметь место, где это делать. Места для пристрелки? Что ж, хорошо, пусть они так называются. Но давайте же мы их законодательно обозначим.

— Ладно, с местом для пристрелки более или менее ясно. Теперь второй вопрос, он же основной: кто сделает охотника из «человека с ружьем», как любит выражаться мой хороший знакомый, бывший охотовед? Нет, пожалуй, хотя бы вполне себе приличного стрелка, а уж после того — охотника.

— Ответ как бы напрашивается сам собой: в каждом охотхозяйстве, независимо от формы собственности, есть охотоведы и егеря, хотя далеко не факт, что все они или хотя бы большая часть этакие Вильгельмы Телли. Но какой-то стрелковый опыт у них по определению имеется, иначе бы они были просто профнепригодны.

И вот у меня в связи с этим есть такое предложение. Допустим, директор какого-либо лесхоза или охотхозяйства мог бы выбрать из своих подчиненных хотя бы одного егеря или даже охотоведа и отправить его на несколько дней или на неделю поучиться в Минск — скажем, в РЦПК-Лес, если Минлесхоз сочтет эту идею приемлемой. Цель такой командировки не в том, чтобы научить такого человека хорошо стрелять, — будем считать, что это он уже и так неплохо умеет. Суть в том, чтобы он научился обучать других людей. Пусть он пройдет какой-то теоретический курс и — обязательно! — практический. Со своим оружием или с арендованным — не столь важно. В каком конкретно тире — пусть уж решает руководство, благо в столице можно выбрать. Если это будет наш тир — а мы работаем уже более 10 лет — наши инструкторы научат их работать с прицелами, вносить поправки. Они посмотрят, как организуется работа тира, поймут, как работать с каждым конкретным стрелком. Потом им на смену могут приехать их товарищи. И если такая схема заработает, через год-полтора в хозяйствах появится свой штат подготовленных инструкторов, которым по силам станет и правильно обустроить место для пристрелки, и помочь начинающим стрелкам.

И вот у меня в связи с этим есть такое предложение. Допустим, директор какого-либо лесхоза или охотхозяйства мог бы выбрать из своих подчиненных хотя бы одного егеря или даже охотоведа и отправить его на несколько дней или на неделю поучиться в Минск — скажем, в РЦПК-Лес, если Минлесхоз сочтет эту идею приемлемой. Цель такой командировки не в том, чтобы научить такого человека хорошо стрелять, — будем считать, что это он уже и так неплохо умеет. Суть в том, чтобы он научился обучать других людей. Пусть он пройдет какой-то теоретический курс и — обязательно! — практический. Со своим оружием или с арендованным — не столь важно. В каком конкретно тире — пусть уж решает руководство, благо в столице можно выбрать. Если это будет наш тир — а мы работаем уже более 10 лет — наши инструкторы научат их работать с прицелами, вносить поправки. Они посмотрят, как организуется работа тира, поймут, как работать с каждым конкретным стрелком. Потом им на смену могут приехать их товарищи. И если такая схема заработает, через год-полтора в хозяйствах появится свой штат подготовленных инструкторов, которым по силам станет и правильно обустроить место для пристрелки, и помочь начинающим стрелкам.

Есть еще один вариант подготовки квалифицированных инструкторов по стрельбе. Каждый год Белорусский государственный технологический университет выпускает порядка 25 охотоведов. И пусть не все они потом остаются работать по данной специальности, но кто-то и дальше идет по этой стезе. Это будущие руководители охотхозяйств. А на обучение правилам обращения с оружием в их учебной программе отведен один час. За все 4 года учебы! Так почему бы не организовать для них обучение теории прямо в университете, а практическое занятие, семинар проводить в тире?

Таким образом, при совмещении подготовки людей, приехавших из охотхозяйств, и студентов-охотоведов через год-два в стране появится определенное количество людей, которые уже будут, как говорится, «в теме». Они будут знать, как обращаться с оружием, как организовать работу пристрелочных площадок, что надо приобрести из оборудования или инвентаря.

После того как у нас появятся цивилизованные места для пристрелки охотничьего оружия, накопится какое-то количество более-менее обученных инструкторов, которые сами лично постреляют и решат, что должен уметь стрелок, чтобы получить госудостоверение на право охоты, эти инструкторы смогут разработать единые стрелковые нормативы для всех кандидатов в охотничье братство.

Я по своей жизни стрелок. И я никогда не устану повторять: если человек, будь он спортсмен или охотник, имеет оружие, он должен уметь с ним обращаться!