Красиво , интересно, поофессионально…Эти полностью характеризуют фотоочерки Татьяны Моисеевой. СПАСИБО ей за труд и талант. М.П.

Первые две части очерка ЗДЕСЬ

Монотонность и безжизненность болот, как обычно думают люди, не побывавшие здесь, обманчивы. Это не просто зловещий «мир зеленого безмолвия». Здесь постоянно слышатся птичьи голоса, и даже самые глухие места оглашают порой прекрасные звуки − крики серых журавлей. Увидеть их на свободе хотя бы раз, лишь издали, услышать непередаваемой красоты клик − редкостная удача и память на всю жизнь.

Летит, летит по небу клин усталый…

Что за удивительные звуки слышатся в весеннем многоголосье: «Курлы!.. Курлы-ы!.. Курлы-ы!..» Будто где-то высоко под облаками заиграли звонкие серебряные трубы. Да не две и не три, а целый оркестр. Так победно трубят в честь весны серые журавли. Спешат, летят «в тумане на исходе дня» к родным гнездовьям.

Журавли необыкновенно красивые птицы, особенные, овеянные легендами и сказаниями почти всех народов. Все как один рослые (выше метра), сильные, представительные благодаря высоким ногам и длинной шее. И, пожалуй, лучшие в мире танцоры. Особенно хороши их ритуальные танцы на рассвете, когда восходит солнце. Прилетят птицы на тихое болотце, соберутся в хоровод и пускаются в пляс, подпевая себе озорным курлыканьем. А сколько в их танцах веселья! Журавли то кланяются друг дружке или распускают крылья, то ходят вприсядку или бегают по лугу наперегонки. Птичий цирк, да и только!

Журавли объединяются в пару раз на всю жизнь. Если партнер погибает, птица, безусловно, не остается одна и ищет себе другого партнера. Но говорят, что вторая «любовь» у моногамных птиц уже не такая сильная, как первая.

Журавлиная весна. Фото Аллы Эрдман

В водно-болотном угодье «Ельня» гнездится несколько десятков пар серых журавлей. Тысячи птиц ежегодно останавливаются здесь почти на месяц, кормясь остатками урожая на окружающих полях и собираясь на ночевку на огромном болоте. Никто точно не знает, откуда они прилетают сюда: скорее всего из России и Скандинавии. Откормившись, птицы могут практически без остановок долететь до своих мест зимовок — во Францию и Испанию.

Журавли улетают каждую осень, но весной возвращаются на родину, и, наверное, точно так же, как мы, ждут весны и любви. И курлыкающий журавлиный клин можно считать непрекращающимся течением жизни. Мы встречаем журавлей с радостью, провожаем с грустью…

Многочисленны в густых зарослях рогоза, тростника, камыша и различных осок, в заросших травой ивняках и моховым болотам представители семейства пастушковых — родственники журавлей по отряду. Лишь малый погоныш, как и серый журавль, угодил в Красную книгу.

И не родственники вовсе

Люди часто путают журавлей и белых аистов: это даже не родственные птицы. Похожими их сделал схожий образ жизни: выискивают корм на мелководье или среди высокой растительности эти долговязые охотники за лягушками, водяными жуками да всякими козявками, мышами-полевками и даже гадюками и ужами.

Белый аист. Фото Андрея Шевчика

Отдаленные глухие места становятся приютом редкой и крайне осторожной птицы, занесенной в Красную книгу, − черного аиста.

Журавли откладывают только два яйца, аисты − обычно больше. В отличие от аистов они откладывают их на земле или в гнезде из растительности, расположенном на болоте. Во время гнездования журавли не терпят соседства себе подобных, ведь птенцы, опять же в отличие от аистов, не сидят в гнезде, а кормятся, сопровождая родителей: конкуренция уменьшит шансы птенцов на сытную жизнь.

Черный аист. Фото Павла Лычковского

У журавлей красивый голос, хорошо отличающийся от аистиного клекота. И кормятся они не только мелкими животными, но и растительной пищей − ягодами, семенами, зернами. Поэтому и на зимовку им не надо лететь так далеко, как аистам: те зимуют гораздо севернее — в Западной и Южной Европе, Израиле.

В прозрачный августовский день, перед отлетом в далекую Африку эти удивительные птицы собираются в большие стаи и подолгу кружат в небе. Высоко-высоко, под самыми облаками. Так они прощаются с родиной до следующей весны.

Рыбаками надо родиться

Среди болотных птиц − много любителей полакомиться пескарем или плотвичкой. Например, аист, да и журавль не против. Правда, им редко везет, потому что они не слишком умелые рыбаки. Лучше бы им поучиться у своей соседки − серой цапли, которая ежедневно питается свежей рыбой.

А рыбачит она очень ловко. Кажется, будто уснула: стоит на длинных ногах в воде, не шевелится. Голова между плеч, один острый клюв торчит. Но нет, вот ее голова слегка подымается и внезапно, будто стрела, выпущенная из лука, исчезает под водой. Спустя мгновение в клюве трепещет рыбка. Нет излюбленной поживы − цапля неслышно прохаживается по мелководью и пристально вглядывается большими желтыми глазами в речное дно. Ловит там лягушек, головастиков, разных водяных пауков, насекомых.

Серая цапля. Фото Виктора Козловского

Из далеких краев цапли всегда возвращаются в родные глухие недоступные болотистые места. В полете эту крупную птицу легко можно определить по S-образно изогнутой шее. Живут цапли не поодиночке, а целыми птичьими городками. По своим повадкам эти птицы молчаливы и необщительны. Охотятся всегда в одиночку, избегая своих сородичей. Иногда остаются зимовать.

Не хуже рыбы чувствует себя в воде и ловкая выдра. На землю ступит − шаги оставляет птичьи. Разве не чудо? На лапках у нее меж когтистых пальцев имеются кожаные перепонки. Точь-в-точь как у водоплавающих птиц, потому выдра хорошо и быстро плавает − под водой в поисках пищи проплывает сто и более метров. Среди зверей она слывет самым удачливым рыбаком.

Выдра. Фото Натальи Каранкевич

Ярмарка птиц

Очень разнообразен на водно-болотных угодьях мир пернатых. Открытые участки берегов и островки занимают колонии крачек и чаек. Одна из крачек (малая), а также сизая чайка попали в Красную книгу Беларуси. Последняя − околоводная птица средних размеров − от серебристых и других чаек отличается не только величиной, но и круглой (не угловатой) головой и слабым клювом, а также отсутствием красного пятна на нем.

На озерах среди обширных верховых болот попадаются и древние загадочные птицы − гагары чернозобые, также редкий вид.

Много краснокнижников есть и среди бекасовых. Низкие заболоченные участки, верховые и переходные болота — их излюбленные места гнездования. Очень интересна малоосторожная птица турухтан, устраивающая перед гнездованием групповой ток — турнир самцов.

Самец турухтана. Фото Виктора Козловского

Встречаются на болотах и представители дятлообразных. Чаще других — белоспинный, трехпалый и зеленый дятлы, последние два угодили в Красную книгу Беларуси. А также самый мелкий из европейских дятлов — малый дятел, который по размерам чуть больше воробья.

Зимой его нередко можно увидеть в стайках лазоревок в тростниковых зарослях и пойменных ивняках. Чисто насекомоядный вид. При поисках корма не задерживается на одном и том же дереве больше минуты. Но все равно берегитесь, короеды, жуки-усачи и муравьи-древоточцы! Не укрыться вам от острых дятловых клювов! А вот самый большой среди своих сородичей — желна — в болотистые края не залетает.

Нас много, но мы воробьинообразные

Болотное царство — рай для многочисленных представителей отряда воробьинообразных. В сравнительно малопосещаемых человеком местах (заболоченных ольховых лесах, на пойменных лугах и низинных болотах) обитает неприметная среди зарослей ивняка и тростника птичка варакушка. Ведет скрытный образ жизни, что усиливает впечатление о ее малочисленности и явилось основание для занесения в Красную книгу.

Загущенные, влажные или заболоченные участки лесов различного типа — места обитания другой очень скрытной птицы — черного дрозда. Он редко попадается на глаза. Зато его пение, очень похожее на песню певчего дрозда, но более медленное и печальное, нетрудно услышать в лесу.

|

|

| Черный дрозд. Фото Владимира Пакалевича | Фото Виктора Ярошука |

В середине марта из теплых краев возвращаются первые посланцы весны — жаворонки. Тоже неплохие певцы. Солнце еще не успело слизать снег, и по утрам и вечерам кусается мороз, а эти птички уже поют, звенят над лесом, приветствуя наступление весны. Из их дружной семьи − четырех родных братьев жаворонков — лишь полевой иногда населяет низинные и верховые болота.

Встречается на болотах и ворон — самый крупный представитель отряда воробьиных. От других врановых эта птица отличается иссиня-черным оперением, крупными размерами и клиновидным хвостом. Еще недавно осторожный и нечасто встречающийся, в последнее время ворон активно осваивает населенные пункты, по-своему используя невнимательность или неаккуратность, а порой и бесхозяйственность человека. Это всеядная птица, но основной его корм — падаль.

В поймах рек и на верховых болотах сохранились и естественные популяции серой вороны. Однако в последнее время эти сообразительные птицы прекрасно приспособились к соседству с людьми и научились извлекать из него максимальную пользу. Еще столетие назад никто слыхом не слыхивал о тысячных стаях в городах. «Распоясались» вороны лишь при активнейшей помощи человека.

Непролазные заросли кустарников, окраины болот — излюбленные гнездовые места белобокой сороки. Это широко распространенный на всей территории нашей республики, местами довольно многочисленный вид.

Гнездятся на болотах и более мелкие представители воробьинообразных: славки, трясогузки, камышевки, луговой конек, луговой чекан, многочисленные синицы…

Кряква, лебедь, гусь — одна семейка

В водно-болотных угодьях гнездится много утиных (гуси, кряква, чирки, серая утка, широконоска и другие). Некоторые из них (свиязь, шилохвость и другие) занесены в Красную книгу Беларуси.

Родоначальницей разнообразных пород домашних уток является кряква. Она превосходит по численности все остальные виды водоплавающих птиц Беларуси. Большая часть популяции гнездится в поймах равнинных рек Полесья. Эта утка приспособилась к разным условиям обитания. Летает быстро, крыльями машет часто и со свистом. В полете издает характерное звонкое кряканье. Селезень в брачном наряде неотразим в отличие от своей буроватой невзрачной подружки.

Удивительно красивые птицы семейства утиных — лебеди-шипуны: большие, шея тонкая, клюв красный, с черным пятнышком на самом кончике. Примечательны они не только своими внушительными размерами (в длину достигают 180 см при массе до 13 кг), но и неповторимой осанкой, величавостью и ослепительным белоснежным оперением. На воде их движения исполнены грации: плывут − крылья приподняты, точно паруса, надутые ветром. А в полете они само воплощение изящества, стремительности и мощи. Иногда остаются зимовать.

Крылатые хищники

Обширные заболоченные пространства — любимые места обитания и представителей хищных птиц. Многочисленны среди них соколообразные: канюк, черный коршун, камышовый, полевой и луговой лунь.

|

|

| Канюк. Фото Александра Гусара | Красноборские беркуты. Фото Сергея Плыткевича |

Обычные обитатели болотного царства — ястребы. Перепелятник — некрупная хищная птица с короткими широкими крыльями и длинным хвостом, что помогает ему ловко маневрировать среди деревьев. И более крупный и сильный его сородич — ястреб-тетеревятник, хотя название это не совсем оправданно, ведь его добычей гораздо чаще становятся голуби, чем тетерева.

Предпочитают увлажненные места и более редкие хищники из пернатых − скопа, сапсан, чеглок, дербник, кобчик. Нередко поселяются даже в сильно заболоченных лесах большой и малый подорлик, а также беркут.

Тяготеет к местам, где лесные массивы перемежаются болотами, долинами рек и старыми вырубками одна из самых редких хищных птиц — змееяд.

«Многодетная» семья совиных

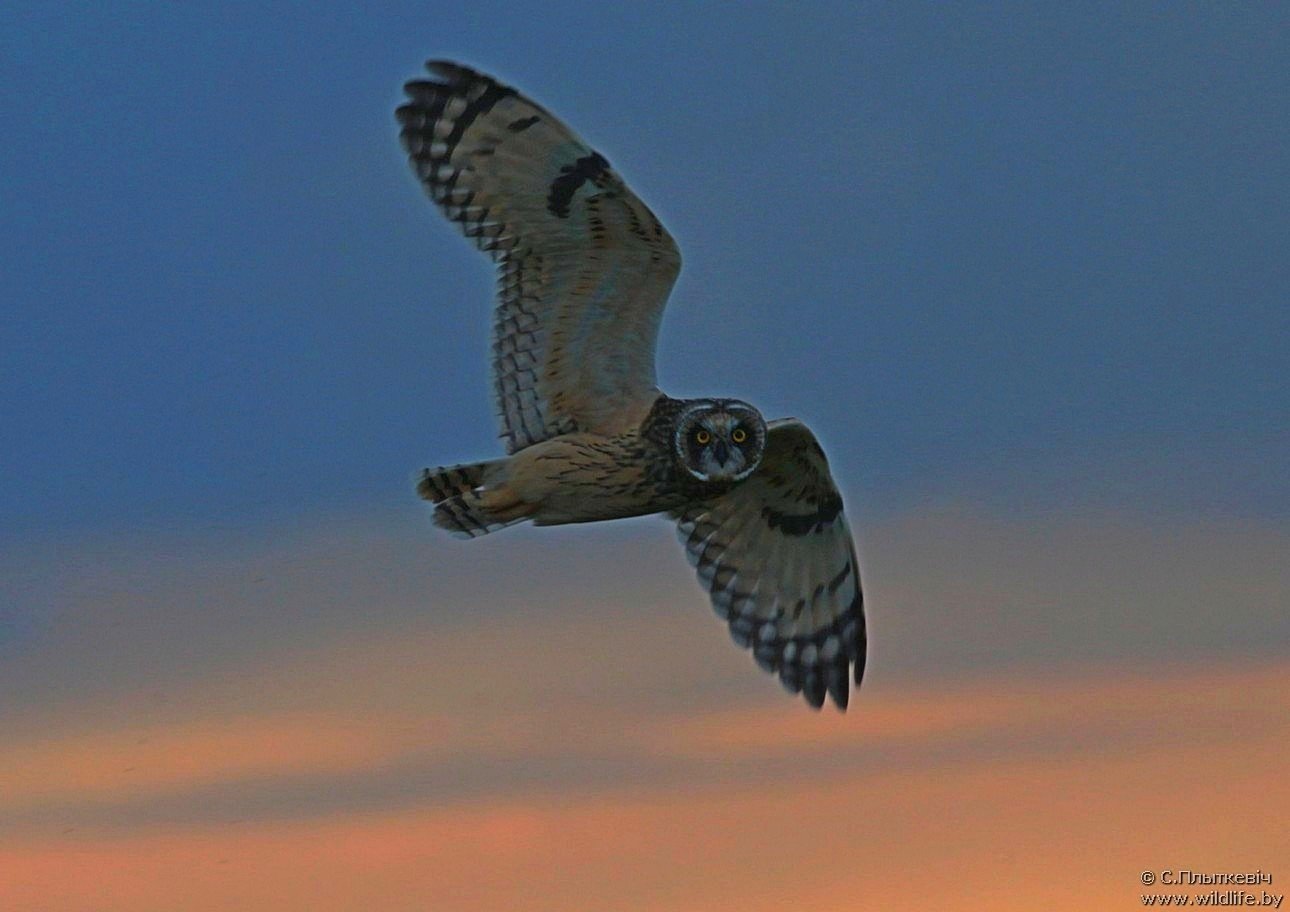

Из многочисленного семейства совиных на болотах предпочитают обитать болотная сова, бородатая и длиннохвостая неясыти(краснокнижники). Первая в питании придерживается «узкой специлизации» — охотится в основном на полевок. Вторая способна добывать наиболее крупных животных, в голодные зимы нападает даже на глухарку.

Болотная сова. Фото Сергея Плыткевича

Там же охотится и ушастая сова — средних размеров, весом до 330 г, с хорошо заметными перьевыми «ушками». Отличается от других сов такого же размера на лету своими длинными крыльями. От восхода и до заката солнца, если ее не тревожат, она сидит на дереве совершенно неподвижно, плотно прижав к телу перья.

К этому же семейству относится и мохноногий сыч — скрытная птица, ведущая строго ночной образ жизни, выбирающая самое темное время суток. Днем сыч сидит, глубоко забившись в густое дерево, и ничем не выдает своего присутствия. Питается он лесными мелкими зверьками на лесных островках среди болотных массивов.

В глухих заболоченных лесах можно услышать громкое брачное уханье филина — лупоглазого ночного хищника. Совиного царя, или, как его еще называют, пугача легко узнать по темному клюву, опушенным до когтей лапам и по круглой, словно кошачьей головке с пучками перьев, напоминающими рожки или ушки. Большущие желтые глаза и загнутый крючком клюв придают птице страшный, разбойничий вид. Только уж больно редким гостем стал он в наших краях.

Охотно селится на болотах и мелкий представитель совиных — воробьиный сыч. Но и его уже нечасто встретишь.

|

|

| Воробьиный сыч. Фото Павла Лычковского | Глухарь. Фото Сергея Плыткевича |

Долгожитель нашей планеты

Истинный рай для лесных жителей брусничник. Особенно для птиц − тетеревов, рябчиков, куропаток, глухарей… Глухарь, пожалуй, самый старый обитатель наших лесов. Ученые говорят, что он появился на земле миллионы лет назад. За это время исчезло множество зверей и птиц. Богатыри-мамонты − и те не уцелели до нынешних дней. А глухари − живут. Как будто совсем не страшны им морозы, бескормица и хищники.

Напрасно люди подсмеиваются над этой птицей, она необыкновенно интересна и красива. Живет в сосновых борах, где есть глухие, поросшие мхом болота, богатые ягодами (клюквой, брусникой, черникой). С наступлением же осени глухари клюют в осиннике сухие осиновые листья, а зимой кормятся хвоей, которую, кроме них, употребляют в пищу одни лоси.

Именно весной, если посчастливится, можно услышать чудесную глухариную песню. Краснобровые рыцари-петухи на рассвете устраивают поединки или, распустив веером хвост и крылья, вдохновенно токуют. Глухариная песня таинственна, как заговор колдуна. Сперва слышны лишь отрывистые звуки: «тек, тек, теке, теке…» Вдруг певец захлебывается торопливым скрежетанием, которое невозможно передать словами, и в эти мгновения он ничего не слышит.

Близка к тетеревиным (как-никак к одному отряду относятся) серая куропатка — небольшая, но «плотная» курочка с изящным, в основном сероватых тонов оперением. Ведет наземный образ жизни. Взлетает, хлопает крыльями, крайне неохотно — невысоко над землей и вскоре снова садится. Птица стремительна как в беге, так и в сильном прямом полете. При этом от опасности предпочитает убегать. Голос куропатки — громкое «кирр-рек».

Их тоже немало

В труднодоступных сырых ольшаниках, ивняковых зарослях обретают покой и находят дом и корм млекопитающие: косули, лоси, кабаны. Встречается благородный олень.

|

|

|

Благородный олень. Фото Екатерины Дубовской |

Лиса. Фото Ивана Роговского |

Рыскают по лесу и болотам умные ловкие охотники − волки (в поисках добычи могут пробежать за одну ночь десятки километров!) и, конечно же, лисицы.

Заходит сюда и неуловимая кошка белорусских лесов, предпочитающая скрытый от посторонних глаз образ жизни, − рысь! Бродит бурый медведь: летом сытый, довольный, а весной злой, голодный, отощавший. Чем бы поживиться: клюквой да озимью на полях, а можно и муравейник разрыть.

Мелькают среди травы зайцы (русак и беляк). Много у них врагов: и волк, и лиса, и, конечно же, охотники. А спасение одно − задние ноги. Благодаря им они убегают от беды со скоростью автомобиля. И не просто убегают, а делают хитрые петли, чтобы запутать своих преследователей.

В сумерках выбирается на охоту барсук. Среди лесных жителей он самый рачительный и опрятный хозяин. Возле волчьего логова или лисиной норы валяются птичьи перья и кости добытых на охоте зверей, а перед входом в жилье барсука всегда чисто, словно подметено. А вот увидеть самого зверька не так-то и легко.

В болотистых поймах поселяются выдры, ондатры и, конечно же, трудяги-бобры − самые лучшие строители во всем животном мире. Среди более мелких обитателей водятся белка, мышевидные грызуны, енотовидная собака, лесной хорек, горностай…

|

|

| Любопытный бобр. Фото Виктора Ярошука | Уж. Фото Александра Эрдмана |

Необычные, но обычные

Идя по болотным местам, то и дело надо смотреть под ноги: как бы невзначай не только не провалиться, но и не наступить на кого-нибудь из местных обитателей. Здесь можно встретить гадюк, медянок, живородящих ящериц. Повсюду: в лесу, на болоте, в зарослях кустарниках, по берегам рек и озер − проживает уж. Наткнувшись на него, знающий человек сразу сообразит, кто перед ним: на ужовой головке издали видно два желто-оранжевых пятнышка, а у гадюки их нет.

В непроходимых трущобах, в заболоченных местах − поймах, заводях, старицах — обитают многочисленные представители отряда земноводных: жабы, лягушки, тритоны. Вот из-под кучи листьев показывается потревоженный тритон. Секунда − и его буроватая спинка сливается с окружающей растительностью.

Неожиданно из-под ног выскакивает жаба. Да не простая, а с узкой светлой полосой вдоль середины спины и головы. Это камышовая жаба. Но, несмотря на ее главный отличительный признак от похожей на нее зеленой жабы, серовато-оливковый верх и грязно-белое брюшко в темных пятнышках − неприметный наряд на фоне кочек и болотной растительности. Как она быстро бегает! Да-да! Именно бегает, а не скачет и прыгает, как остальные жабы и лягушки.

Сильнее всего последствия мелиорации действуют на красавца гребенчатого тритона. Так что они первые кандидаты на исчезновение. Да и болотной черепахе нелегко приходится. Затем и серых жаб такая же участь может постигнуть.

А вот зеленая и камышовая жабы не очень-то страдают − этим особам вполне достаточно и тех участков, что остались после осушения. Задрав головы, земноводные часто устраивают на болотах концерты − слияние громких, резких, скрипучих криков, подобия «эррр-эррр» или «ра-ра-ра» и поросячьего хрюканья с довольно мелодичными трелями и утробным кваканьем…

Самые многочисленные

Отдельного внимания заслуживают насекомые болот − пауки, жуки и другие, не говоря уж о миллионах комаров и мошек. В кристально чистом воздухе проносятся легкие стрекозы, порхают над осокой пестрые бабочки. Для них характерен очень короткий период активности взрослого животного. Например, бабочки успевают отлетать и дать потомство всего за несколько дней, что является приспособлением к короткому тундровому лету.

По той же причине сроки развития многих видов насекомых растягиваются до двух, а иногда и трех лет. Поэтому, чтобы встретить их, нужно оказаться на болоте в строго определенное время и в нужном месте. Если сегодня все оно окрашено в оранжевый цвет от летающих бабочек перламутровок, то завтра можно не увидеть ни одной. Причем в соседних лесах или на лугах, расположенных в какой-то сотне метров, этих чешуекрылых вы уже не встретите.

Насекомые болот уже давно приспособились к жизни в суровых северных условиях: имеют небольшие размеры, неброскую темную или серую окраску, способны переносить длительные холода. Большинство жуков, обитающих на поверхности мха, черные. Считается, что такая окраска способствует лучшему поглощению солнечного тепла. В ясную погоду они быстрее «согреваются» и могут передвигаться.

Берегите природу

Постепенно приближается вечер, прячется за верхушки деревьев солнце. Медленно блекнут багрово-фиолетовые краски заката. С болота тянет сыростью, ползет туман − надвигается темная, холодная августовская ночь.

Удивительная прогулка моя, к сожалению, подходит к концу.

- Таинственный, своеобразный Рай,

- Где в теплых кочках по колено тонешь,

- Как в материнских ласковых ладонях:

- Ранимый и любимый, дивный край!

- Когда в начале лета все в цвету:

- Кусты брусники, клюквы и морошки −

- Зайдите ненароком − не с лукошком,

- А подглядеть иную красоту!

- И пусть не все заметят жизни пир,

- Не каждого прельщает запах прели −

- Мне дорог и понятен зыбкий мир

- За зоною берез, корявых елей…

Сегодня взгляды людей на болота изменились. О том, что белорусские болота часто называют «легкими» Европы, должно быть, слышали все. Но мало кто знает, что болота можно также уподобить и печени, и почкам, и даже сердцу континента. Как легкие — болота регулируют газовый состав атмосферы. Как печень − очищают, пропуская через себя промышленные и бытовые стоки, ассимилируют загрязнители. Как сердце − стабилизируют микроклимат, не допуская резких перепадов температуры. Лишившись наших естественных «почек», мы рискуем всю оставшуюся жизнь провести на «диализе» рукотворных очистных сооружений. Удовольствие сомнительное и недешевое…

В нашей стране с каждым годом увеличивается число мест для отдыха и лечения населения, число туристских маршрутов. Обычно это самые живописные места, и относиться к ним нужно бережно и разумно, с думой о завтрашнем дне.

Деревья существуют не только для того, чтобы давать дрова, кров и теплую подстилку из лапника усталому туристу. А венки из цветущих кувшинок не непременно должны украшать головы девушек. Собирая грибы и ягоды, не обязательно вытаптывать мох, ломать, выдергивать, уничтожать растения…

Такое отношение к природе недопустимо. Несмотря на разнообразие и богатство флоры болот, в настоящее время остро встает вопрос о необходимости сохранения всех существующих видов водно-болотных растений от вымирания. Ведь на осушенном болоте, как и на вытоптанном поле, тоже ничего не будет расти.

…За синеватой кромкой дальнего леса медленно садится малиновое солнце. Теплые, уставшие за день волны накатываются на прибрежный песок. Успокаивается к ночи ветерок, умолкают вечерние солисты − птицы. Одни лишь чайки, словно неподвластные извечному закону − смене дня и ночи, без устали плывут в воздухе и резким звонким криком утверждают свое существование в этом мире:

«Люди! Берегите природу, не нарушайте сложившиеся десятилетиями экосистемы, не осушайте без надобности болот, не вырубайте безжалостно леса.

Помните! Это царство населено множеством разнообразных обитателей, за которых вы − самые разумные существа на своей планете − в ответе.

Не забывайте об этом никогда! Земля − колыбель наша, и от вас во многом зависит − какой она станет в будущем: комфортной или безжалостной…»